主要還是「崇禎的憤怒」太有名了,給大家的印象太深了,但這其實是一段很長的歷史,1620-1640年間的明軍相對而言還真不弱(當然不要用現代軍隊的標準去衡量):

子午谷之戰(1636):孫傳庭利用地形,將農民軍打得全軍覆沒,闖王高迎祥和義軍領袖黃龍、劉哲等人被俘,后被押送北京處死。之后,李自成繼承闖王稱號,繼續領導這支起義軍進行活動。

潼關南原之戰(1637):在楊嗣昌制定「四正六隅十面張網」戰略下,洪承疇、孫傳庭對農民軍完成大包圍圈,李自成義軍尸積如山,本人僅率少數親信逃走。從者有說七騎,有說十四騎,有說十七騎、十八騎的,紛紜不一,總之這對于農民軍來說是一次比基輔戰役都要徹底的大圍殲戰。

瑪瑙山之戰(1640):張獻忠義軍因混入奸細,被楊嗣昌統率左良玉、鄭崇儉部包圍,張獻忠率1000騎兵突圍,其妻兒均被明軍俘獲。

楊嗣昌在四川到處張榜,說有誰能抓住張獻忠,賞給黃金萬兩,還封他侯爵。哪知道第二天,在楊嗣昌的行轅里,發現了許多標語,上面寫著:「有能斬楊嗣昌頭的,賞銀三錢。」

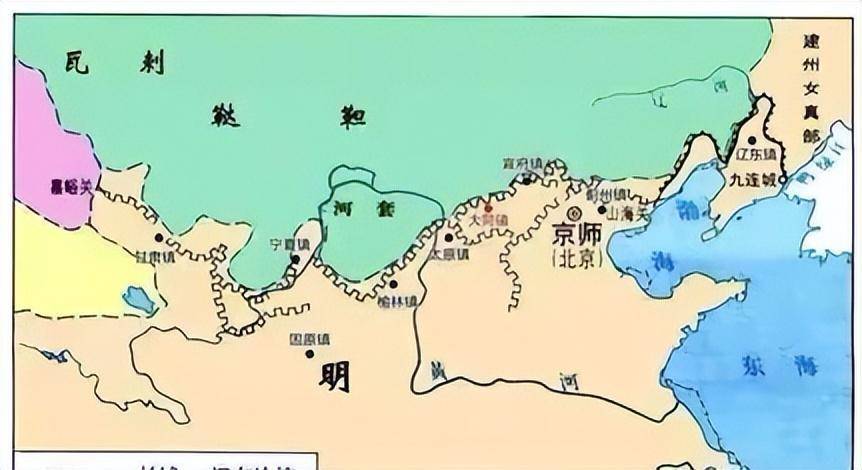

就算是在關外,(請袁黑輕拍),袁督師也的確在寧遠、寧錦、北京城下連打三次戰術勝利,這三次還的確都打退了努爾哈赤、皇太極所統率的后金主力,憑堅城用大炮也是一種戰術,據我所知后金軍因這幾戰八旗將領被罰的不少,畢竟在女真人看來,一直被堵在關寧錦防線外(10年啊)也不好受啊。

此外,明軍還在1621-1629年間,基本殲滅了西南奢安土司叛軍主力,在1623年明軍與奢安軍的決戰中,叛軍被擊斃2.79萬余人,俘獲1.26萬余人,招降頭目134名。而明軍僅陣亡2688人,傷者194人。

按照很多人常說的「戰線不會騙人」的說法,1642年明朝都還擁有整個天下,農民軍甚至要從1643年才開始改變奪地不守的慣例(李自成從襄陽開始北上,張獻忠從武昌開始南進),關外更不用說了,1642年前皇太極更是連松山都還沒有拿下(當然,繞過寧錦破關搞了無數次劫掠,相當于西線轟炸吧)。

當然,1641年是一個重要的轉折點,此后明軍連遭李自成四次打擊,在項城(1641)、襄城(1642)、朱仙鎮(1642)、潼關(1643)連續四個總督兵團被義軍殲滅,傅宗龍、汪喬年、楊文岳、孫傳庭4名總督相繼殉國,關外也沒能守住遼西壁壘,慘遭松錦大潰敗。

于是,大順軍在最后兩年尤其是44年的前三個月取得神速進展,然后大家也就都知道了,「闖賊已經推進到了西直門外」

所以,總得來說,一切都是相對而言,你可以解釋為農民軍是在戰爭中學習戰爭的,1641年以前的農民軍可能就是一支架子軍隊,跟之后的兩回事

但是這也證明了,只要你比當時的敵人強(農民軍、土司軍、蒙古軍、日軍),那你就能打勝仗,如果比當時的敵軍弱,那就很有可能會輸。

話說,有個家伙搞明末東西對比的時候,竟然說歐洲軍隊差的是「戰敗無法組織撤退,無法有效把軍隊主力帶回去」,這是什麼鬼,三十年戰爭最多的就是各種平推戰,殲滅很少,所以神羅能最終保全下去。你說歐佬軍隊組織殲滅戰能力差還勉勉強強說得過去,畢竟東亞總體戰級別確實更高,包圍圈技能可能早就點滿了