一個社會系統,由不同的力量來主導秩序的建立,會產生不同的社會生態。

我們中國因為地理的原因,產生了諸多相對獨立的地理單元,但是這些地理單元僅具有相對的獨立性,不具備完整的封閉性。想想環地中海的那種格局,希臘/意大利/近東/埃及這些子單元都具備完整的封閉性。

在一個相對封閉的力量場域內,各個子單元都具備一定的內生性力量,來維持本單元的相對獨立性。這時候,整體出現了一種穩態,各個子單元都無法向外擴展,一種力量的平衡產生了。

這種力量的一般表現形式通常是軍事力量。軍事力量好比拳頭,影響軍事力量的指標主要是兩個,一是軍事力量的強度,也就是軍隊的作戰能力,而是軍事力量的成本,這個成本限制著軍隊向外擴張的極限。

成本包括兩個方面,一是物質的成本,比如后勤消耗,比如同樣是向外擴張,蒙古軍隊的物質成本極低,所以它能打到歐洲去。二是組織成本,比如維系軍隊的權力結構相對集中,能夠合理的利用榨取社會資源,合理的分配使用這些資源,這樣軍隊就可以持續的作戰。而組織成本高的軍隊,內部易分裂,資源利用效率低,就沒法持續進行高強度作戰,那麼,即使它的戰斗力不弱,它的擴張也會很遲緩。

什麼能夠打破這種整體的穩態呢?

第一, 外部的軍事力量開始影響整個生態系統。中國歷史上常見的形態是,北方游牧軍事力量的組織度提升,從而組織成本降低,南下沖擊既有的穩態結構。

第二, 內部出現一種新型的軍事力量,這種軍事力量的成本極低,壓迫其他的子單元的軍事力量。

常見的形態就是民變。

回到問題本身,唐亡后為什麼出現了碎片化?

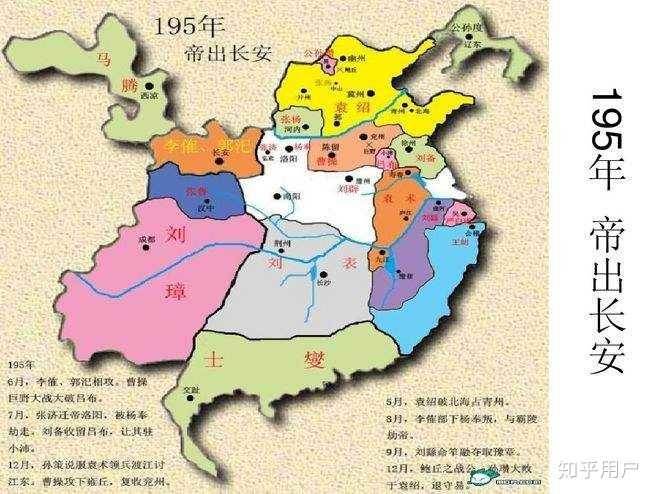

以中國的地理格局而言,碎片化很常見,但是碎片化的常態化則不常見。一般而言,能夠打破穩態結構的軍事力量,都具有較強的軍事強度,和較低的軍事成本,它們在顛覆舊秩序之后,會對舊有的軍事力量形成碾壓,而中國地理的連通性,則使得這種新興優勢力量能夠迅速擴張,掃清六合,一統八荒。即使不能混一宇內,也能威震華夏,西漢末的劉秀,東漢末的曹操,晉末的劉裕,隋末的李氏,蒙古的擴張,都是這樣,所謂的治亂循環。

碎片化的常態化,最典型的,一是魏晉南北朝,二是唐末五代。

魏晉南北朝,北方胡族以其廉價的軍事成本,迅速填補了西晉內訌后的力量真空。而因北方戰亂從而南遷的流民,則同樣以其廉價的軍事成本(流民在遷移和客居的過程中形成了基層組織化,相較于一般農耕居民更易轉化為軍事力量),迅速成為整個南方的統治支柱。

正因為這兩種軍事力量的低成本,魏晉南北朝在宏觀的碎片化的框架下,在具體的地理板塊上仍舊體現著完整性,比如后趙前秦北魏統一北方,比如東晉宋齊梁統一南方。

那麼為什麼魏晉南北朝沒有實現整個中國的統一呢。

是因為當時的社會生態,從西漢開始,農業生產力的大發展,使得農業的剩余產出增加,從而使得兼并土地集中耕種的收益增加,從而在基層出現了大量的豪強地主,這就是西漢末以來社會生態的板結。

任何軍事力量,它的存續和征伐都需要持續的社會資源的供給,包括物力人力,物質的維持,zz結構的維持。也就是說,在一個社會生態中占據優勢的軍事力量必須能夠持續的從社會體系中汲取出社會資源,才能保證這個軍事力量的維系乃至擴張。

魏晉南北朝的板結化的社會生態阻礙了在局部占據優勢的軍事力量向社會基層榨取社會資源,從而也就限制了這些軍事力量的擴張,乃至維系。

也就導致了長久的南北對峙。直到西魏北周在關中摸索出了胡漢一體的府兵制+軍功爵制度,將基層的豪強地主把持的資源制度化的轉化為軍事力量,從而造就了關中的戰爭機器,從而結束了三百年的亂世。

而唐末五代之所以又一次出現長時間的碎片化,則在于安史之亂。

一般而言,一個大統一王朝由于失去了對內榨取社會資源的能力,從而無力維系軍事力量,或無法抵御外辱,或無法鎮壓內亂。從而徹底的坍塌,進入群雄逐鹿的爭斗,從而進入下一個治亂循環。

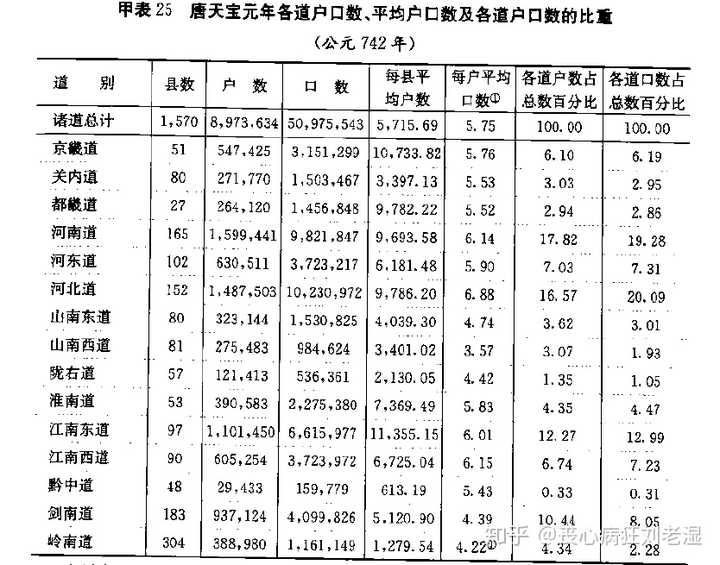

但是安史之亂之所以爆發,是因為唐王朝對內榨取社會資源的能力趕不上它對外擴張的欲望,于是用番兵番將這些廉價軍事勞動力來維持它過分龐大的國際軍事職能。

所以安史之亂爆發時,唐王朝并非病入膏肓的窮途末路,它仍舊有相當強的zz能力,來實現對社會資源的榨取,甚至在黃河流域的軍事斗爭常態化后,唐廷還通過一系列的財政改革來加強了這種榨取。

所以它造成了安史之亂后的一個別扭的平衡,那就是唐王朝既無力清除異己的軍事力量,但也能夠輾轉騰挪,維系住自身的生存。

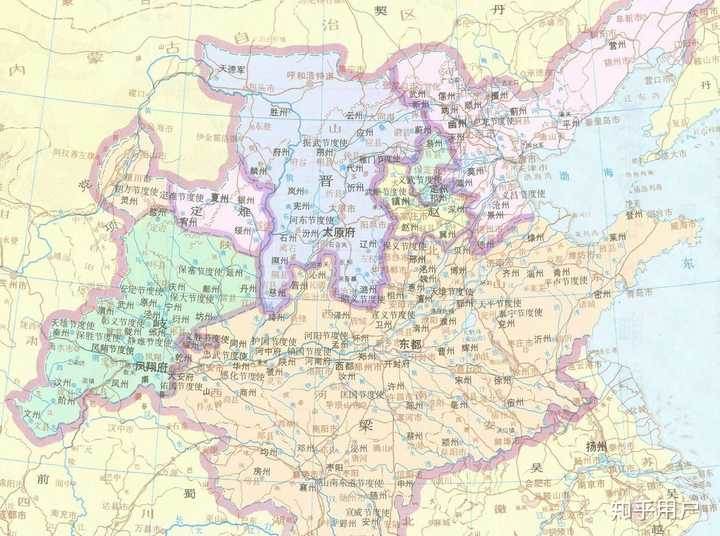

具體講,就是把安史余孽封鎖在黃河以北,在河南安置重兵來盯防河北。又用江南的財富輸往西北,養活了西北藩鎮來抵御吐蕃,養活了長安的中央軍來維持唐王朝的不太穩定的權威。

也就是說,安史之亂下的唐王朝,在內外因素的疊加下,運用自己不多的牌面,有意無意的造就了北方地區的碎片化。

而長安的唐廷,為了維護穩定,竭力照看著這個沖突不斷地碎片化。

終于在一百多年地看護下,整個北方地碎片化變得牢不可破。

因為各個藩鎮在內部形成了自己的zz小氣候,驕兵悍將事實上把持了對各自轄區內的社會資源榨取和分配的主導權,這種主導權又反過來滋養了地方上的軍事力量,使得他們兵多將廣。

而且從唐代開始,豪強地主失去了對于軍事事務和官位的壟斷,也就沒有了軍事和zz的加持,再加上唐代開始的生產力發展——更多的土地被耕種,更多的庶族知識分子進入仕途,更多的商業流通——這意味著更多元的財富生產和積累,也就帶來了基層財富的高流動性,也就沖銷了豪強地主對于基層的控制。那麼,在基層,就更沒有什麼力量來阻止藩鎮軍閥對社會財富的榨取和分配了。

這些藩鎮又在長期的斗爭中互相磨礪,互相壯大,誰也難以吃掉誰。且藩鎮軍隊,不事生產,又貪求無度,想要驅使他們,一舉一動都要掏錢,得不到滿足便要犯上作亂,把作反當生意,這樣的軍隊,難以驅使,缺也難以消滅,久而久之,形成了一種碎片化的平衡——這是一個中國歷史上的特例。

所以當李克用的沙陀胡族武裝和黃巢——朱溫的民軍這兩種中國歷史上經典的兩種顛覆性軍事力量登上唐末歷史舞台上,竟無法像以前,也無法像以后的歷史那樣,迅速席卷大江南北,反而被這些牢固的碎片化武裝——藩鎮軍隊所折辱。

最后的結果是,李克用的沙陀和朱溫的民軍都藩鎮化了,都掉進了北方藩鎮混戰的漩渦。這種北方的碎片化的常態化,又進一步影響了北方優勢軍事力量向南方的擴張,從而形成了遍及南北的碎片化。

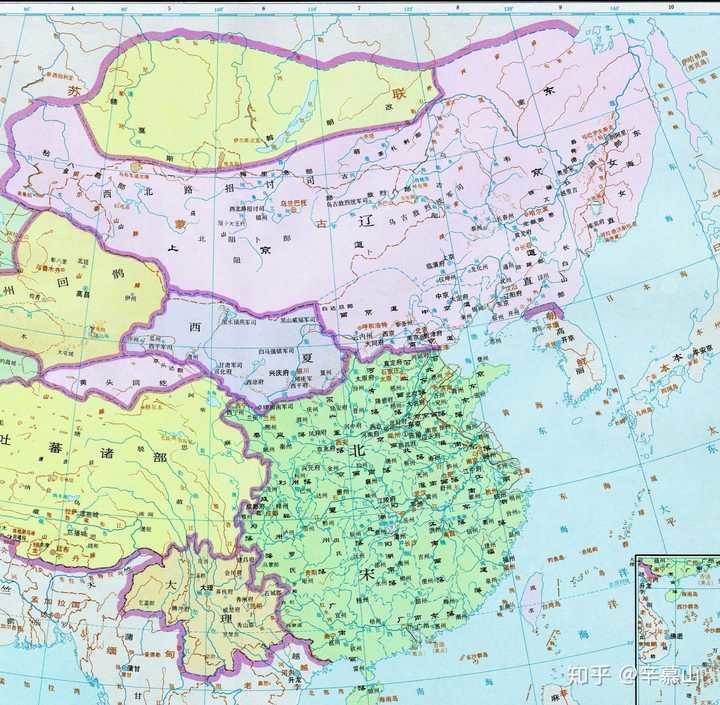

當然了,當唐王朝這個虛弱的和事佬倒下后,中國地理格局的完整性又一次開始發揮作用,在持續不斷的軍事斗爭中,大魚吃小魚的練蠱過程又一次開始,統一北方的各王朝持續不斷的強干弱支,建立和維持相對強大的中央軍,才最后形成了中央軍對各藩鎮軍隊的優勢,才最終結束了這種碎片化。

一般而言,結束亂世的優勢軍事力量,兼具高強度和低成本兩個指標。

而結束五代碎片化的北宋,軍事力量強度高,但是成本卻不低,它統一北方以后,用了15年的時間才統一南方,比東漢隋唐明都要久,且地理版圖最小。根本原因就是它的優勢軍事力量,雖然強度高但成本也高。