關于為什麼曹操不自己稱帝的問題,其實,在他死之后大約800多年的時候,著有《資治通鑒》的唐宋八大家之一的司馬光,就曾從他欲蓋彌彰的「遺令」,也就是遺囑中,勘破了他的深意。

司馬光罷官退居洛陽之后,成天靠讀書打發日子。一天早晨,有一個學生去拜訪他。見面后老先生興奮地向學生宣布:

「昨夕看《三國志》,識破一事。」

于是叫學生搬出《三國志》和《文選》,當場檢閱有關曹操遺令的記載。

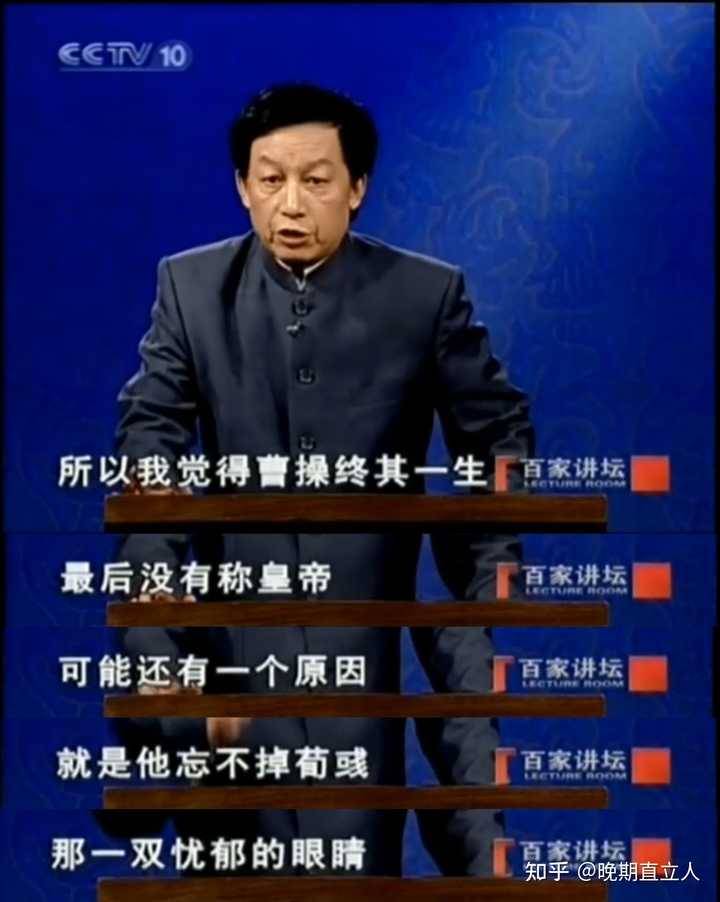

曹操的遺令有數百言之多,比如眾所周知的細及「分香賣履」之事,即怎麼樣分配家里積存的香料(中國香料多為外國進口貨,這在當時算是很貴重的物品),囑咐眾多婢妾都要學習編織繡鞋,好出售補貼家用,等等。對這一類瑣碎的事情,他都說得再詳細不過,可對他死后如何處置曹氏與東漢王室的關系問題(或者說是否以魏代漢的問題),卻一字不提。

這件事使司馬光久思而不得其解。

那天晚上他對這個問題突然有了答案,所以老先生問他的學生:「遺令之意為何?」

他的學生回答:「曹公一生奸詐,死到臨頭,總算吐出幾句有點人情味的話。」

司馬光大呼不然,他說:

「此乃操之微意也……操身后之事,有大于禪代者乎?今操之遺令,諄諄百言,下至分香賣履之事,家人婢妾,無不處置詳盡,無一語語及禪代之事。其意若曰,禪代之事,自是子孫所為,吾未嘗教為之。是實以天下遺子孫,而身享漢臣之名。」

司馬光憑著獨到老辣的眼光,或許真的窺破了曹操遺令中的「微意」。因為他對遺令的分析,非常符合曹操一貫的思想動態。

在司馬光看來,曹操「蓄無君之心久矣」,但有一樣東西始終牽制著他的行動,那就是他對「名義」的畏懼。

曹操對自己作為漢室重臣的身份,還是看得很重的。他曾明白表露,自己本來的志向,只是能夠封一個侯,死后能在墓前立一塊「漢故征西將軍曹侯之墓」的碑,想不到時代把他推上了成功的頂峰。

他曾自我贊許:「奉國威靈,仗鉞征伐,推弱以克強,處小而禽大。意之所圖,動無違事;心之所慮,何向不濟。遂蕩平天下,不辱主命。」志得意滿的心情躍然紙上。

可是筆鋒到此突然一轉:「可謂天助漢室,非人力也!」

他說,歷史上有兩個人物最與他心意相通:一個是西周的文王,「三分天下有其二,以服事殷」;另一個是被秦二世冤殺的邊疆統帥蒙恬,因為他將兵三十萬,勢力足以叛秦,卻接受秦二世的命令,自殺身亡。

他說,他每每讀到這兩個人的事跡,「未嘗不愴然流涕也」。

可見曹操雖然明知在他兒子那一代必有代漢之事發生,但他自己還是想保全臣節。