一個朝代滅亡,是被新的朝代取代還是分裂為兩個亦或是三個還是更多,這是沒有范式的,那麼繼唐之后和繼漢之后還是繼晉之后,實際上只能具體情況具體分析。三國是經過很長時間軍閥割據后奠定的三家基業,南北朝更是典午南渡后一百余年的事了。單說唐朝,為什麼在它之后的是五代十國自然也是可以分析的。

巨人倒下了,身體還是暖的,這句話用在唐朝上也是恰如其分的。決定唐朝滅亡的致命時刻是什麼時候?朱溫篡代?黃巢起義?桂林戍卒?當然每個節點都很重要,唐朝又不是諾基亞,我也不好斷言。但是大中天子之后,唐就像朽索之馭六馬一般,向著深淵滑落是毋庸置疑的。

提到唐的滅亡,是繞不開藩鎮體制的,而晚唐時期的藩鎮實際上跟中唐時期是有很大差別的,憲宗之前的藩鎮處于一個劇烈動蕩的時期,而憲宗之后,藩鎮實際上與唐廷形成了一種微妙的默契狀態。

拿最桀驁的河北藩鎮來說,唐廷放棄了進入河北的努力,河北三鎮里幽州成為捍蔽內部州縣的長城,與異族角力;成德王氏獲得了世襲罔替的地盤,延續的比唐廷還長十幾年,同時因為聯姻帝室,不會作亂;魏博的牙兵自田氏之后變成了懸在節度使頭上的利劍。其余的藩鎮更是實現了節帥文官化的趨勢。這種穩態的模式維持了近半個世紀,除了零星的節帥反抗朝廷外,沒有什麼能夠威脅到唐廷延續的,藩鎮將領逐帥亦或是牙兵逐帥無法直接威脅到唐廷,相反對于節帥倒是很恐怖的。

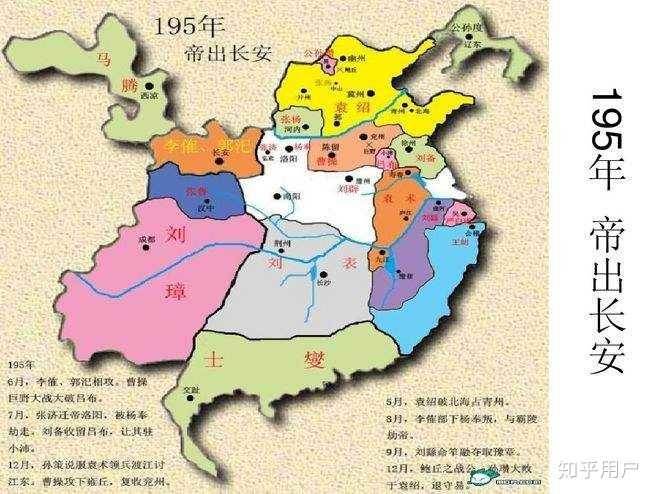

雖然這種狀態沒有初唐盛唐那麼光彩,好歹日子可以維持下去的,但是這碗飯不可能吃到地老天荒的。裘甫和龐勛只是暴風雨來臨的前奏,饒是如此,也讓唐廷頗耗費了一番力氣。黃巢的崛起敲碎了綿密的藩鎮體系,從此,黃巢的余燼、代北的沙陀、藩鎮的悍將成為逐鹿北中國的幾股勢力。

一個個分析,黃巢雖然兵敗身死,卻是讓唐廷滅亡的罪魁禍首,而且最奇妙的是黃巢麾下的朱溫最終成為了唐廷的掘墓人。朱溫以宣武一鎮之力兼并河南諸鎮并最終建梁,其崛起之路無疑是耐人尋味的,分析朱溫藩鎮為國的歷程對于唐為什麼變成五代十國是一個絕佳案例。

朱溫從黃巢手下投降唐廷后,被任命為宣武節度使,這時候朱溫的元從勢力是十分薄弱的,宣武鎮此時力量應該不算強大。韓弘時期宣武有兵十萬,蔚為大藩,但是經歷了藩鎮文官化和黃巢起義之后,我疑心即便是經歷了募兵,朱溫的兵力最多也就三四萬,好在朱溫手下的汴軍戰斗力強悍,就在這個時刻,朱溫面臨了一個噩夢般的挑戰——秦宗權的蔡州兵。

秦宗權的來歷和朱溫截然不同,朱溫是黃巢的余燼,秦宗權則是藩鎮的武人,黃巢起義導致藩鎮的悍將驅逐原本的節帥,時溥和秦宗權都是這樣的人,多年前田牟鎮武寧時,對銀刀軍極盡籠絡,飲酒犒賞,酒酣撫背;后王式誅滅銀刀軍,血氣氤氳。

藩鎮就像一只兇獸,而牙軍就是最銳利的獠牙,籠絡只能讓其愈加驕恣,而誅殺除非連根拔起,否則只會招來更兇猛的反擊。局勢的動蕩,打開了藩鎮悍將的枷鎖,他們紛紛登上歷史舞台。

秦宗權所在的蔡州一帶中唐以來便是勁兵匯聚之地,淮西曾經成為唐廷的腹心之疾;忠武黃頭軍在藩鎮軍隊中堪稱戰力無雙,無論從正面還是從反面都可以得出一個結論,這個地區的人很猛。

而秦宗權依仗這麼一股強大的力量,成為了河南地區最大的霸權,黃巢覆滅后唐僖宗不敢返回長安就有畏懼秦宗權勢力的原因。那麼秦宗權這只惡龍把河南弄得烏煙瘴氣,誰成為屠龍的勇士呢?歷史選擇了朱溫,彼時的朱溫比起秦宗權只能算是個弟弟,但是正因為秦宗權實在太過于強大了,反而讓河南地區的藩鎮都團結到了朱溫身邊,陳州的趙犨兄弟、兗鄆的朱瑾兄弟都成了朱溫的伙伴,就這樣經過幾年的艱苦拉鋸,朱溫成功屠龍,并且屠龍的勇士變成惡龍的橋段上演了,朱溫成了河南地區最大的霸權,只是他向周圍的吞噬相對于秦宗權而言顯得更加溫柔,因此更為成功。

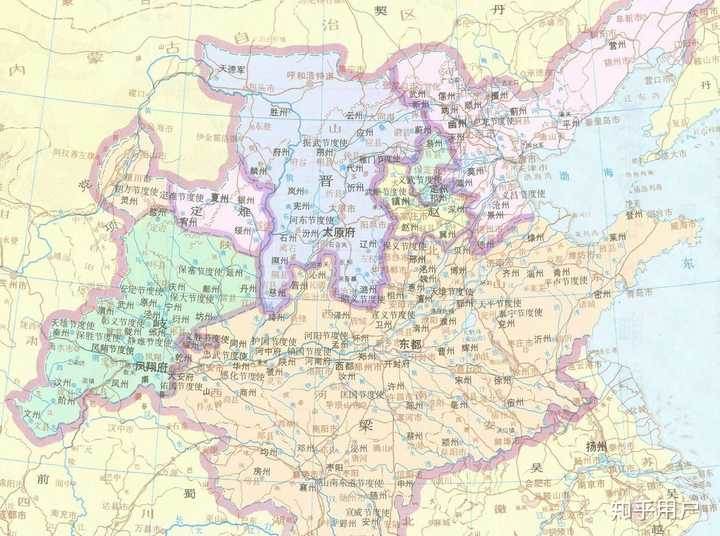

朱溫對于自身勢力的經營是十分巧妙的,在他的周圍形成了一個同心圓的結構,在這個同心圓的核心是宣武鎮和后期奪得的義成、天平、河中三鎮,這四個鎮是朱溫的基本盤,地理位置連成一片,同時方便朱溫經略四方。同心圓的中間部分則是陳州趙犨兄弟、張全義這類附鎮,他們對朱溫而言屬于恭順的附庸,保持著一定的獨立自主,隨著時間的流逝,最終會被朱溫納入體系之中而喪失獨立性。同心圓的外圍部分就是河北的藩鎮,雖然攝于朱溫強大的勢力而臣服,實際上朱溫對其控制力非常薄弱。而河北實際上正是晉汴爭衡的焦點區域,唐廷喪失了進入河北的機會,而宣武和河東的爭霸戰爭將會逐漸削弱河北地區的獨立性,并最終將河北納入到中央體系中來。

我在之前的一個回答中提到過,能夠解決藩鎮問題的不可能是日薄西山的唐廷,而是足以征服所有藩鎮的強悍藩鎮,那麼無疑宣武便是其中的一個候選人。

在引出新的候選人之前,先談一談秦宗權,按道理說秦宗權被朱溫終結了就該落幕才是,但是事情沒有那麼簡單,秦宗權的淮西軍人在與朱溫角逐落敗后并未消亡,反而裂變成了很多后繼者,雖然很不可思議,但是實際上楊吳、前蜀、馬楚、閩政權都和秦宗權有著千絲萬縷的聯系,這聽起來十分詭異,但確實有跡可循。王建縱橫西川的軍隊核心主力便是淮西軍人,王建出身忠武軍,后投效唐廷,再到建立前蜀;楊行密在與秦宗權悍將孫儒的作戰中屢次失敗,但是最終卻能夠反敗為勝,且吸收部分孫儒勢力,并借此挫折朱溫,斷絕了朱溫南下的可能;馬殷是孫儒的部下自然不用贅述;閩政權的王氏兄弟也與淮西軍人有過接觸。因此南方諸政權多有與淮西軍人有牽連者,這部分軍人在北方失敗后有投效朱溫的,也有部分南下撈世界的。

當然客居異地的淮西軍人最終還是淹沒在歷史的浪花中。

唐末看似紛繁,實則主線很清晰,就是晉汴之戰。幽州李匡威縱有軒然雄天下意也無用,劉守光連河北天子也做不成;王镕在晉汴夾縫之間走鋼絲;羅紹威鑄成大錯;王師范撬不動朱梁江山;朱暄兄弟以及時溥做了朱溫的墊腳石;李茂貞一蹶不振;王建蜀中自大;楊行密進取不足……其余藩鎮更是不足稱道。

這時候制裁朱溫的力量出現,就是河東沙陀人。沙陀人介入中原戰爭非常早,在平定龐勛時,唐廷便借助了沙陀的力量。但是李克用真正成為氣候還是在平定黃巢后,當是時,李克用拜晉王,為河東節度使,聲名顯赫,連淮南的楊行密都想見其人。

英雄善戰的李克用卻被朱溫壓制在了下風,雖說從地緣角度來說,河東表里河山,有高屋建瓴之勢;河南則是四戰之地,無險可守。

但是朱溫的勢力實在是太強大了,舊五代史記載李存勖繼位后常常痛惜河東兵力不足,因此著力練兵,終于練成百戰精兵,朱梁舉天下而莫能抵御。雖然這段記載反映了李存勖的英雄了得勝過其父,卻同樣反映了河東的勢力遠不如宣武。

宣武軍的勢力在朱溫圍困太原城時達到了頂峰,在那幾年中,朱溫要風得風,要雨得雨,而李克用只能垂翅并汾,避其鋒芒。

唐亡,李克用死,年輕的李存勖繼位,那一年他二十四歲。

李存勖五歲時,李克用擊孟方立,收兵撤軍至三垂崗,三垂崗上有玄宗廟,李克用在祠前大擺筵席,伶人奏百年歌,陳述衰老之狀,聲調凄苦。李克用滿上酒,捋須指著李存勖說:老夫壯心不已,二十年后,此子必戰于此。

李存勖果然如同父親所說,在與朱梁的戰爭中不斷取勝,并最終吞滅朱梁。

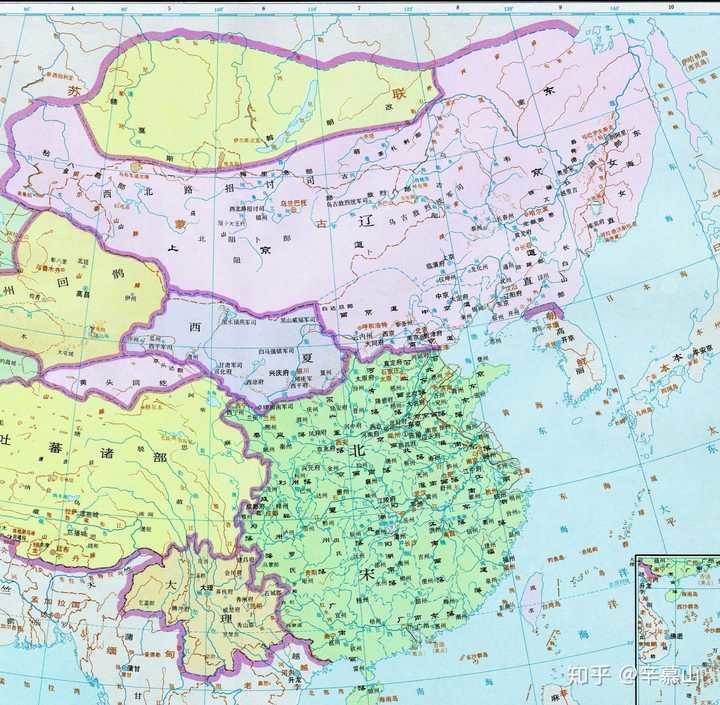

在這之后北中國再沒有雙峰并峙了,雖然這個統治核心并不穩定,也容易受到來自鄴城、太原的挑戰,雖然有著很多的缺陷,但它確實是一個主體力量,它可以喪失幽云、可以喪失河東,但在北中國它已經沒有等量齊觀的對手,它的威脅是更北方興起的契丹人,這是后話了。

至于南方的諸多政權,其實是歷史長河中分出的美麗溪流,由于史料的稀疏因此難以知其全貌,楊行密是奠定南方諸政權的重要人物,微斯人,無十國。

以上梳理了唐為什麼會變成五代十國,因為當時歷史大勢在北不在南,所以對于晉汴的描述比較詳細,對于南方諸政權未投入太多篇幅。考慮時代會如何演變應當具體情況具體分析,這一點沒有陳規可循。