這句話很好的闡述了在戰爭中,糧草保障十分重要。戰國時期,長平之戰爆發,趙軍40萬人因為糧草不濟而選擇突圍,最終慘敗。秦朝末年,項羽派兵斷了秦軍糧道,取得了「巨鹿之戰」的勝利。三國時期,官渡之戰,曹操火燒袁紹軍糧,袁紹大敗,曹操從此稱霸北方……這樣的例子不勝枚舉。《孫子兵法》也曾說:

日費千金,然后十萬之師舉矣。

可見,打仗是一件十分耗費錢糧的事情,因此,出現了「

打仗就是打后勤」的說法。

在中國古代,冷兵器為主的戰場,糧食是軍隊后勤保障的關鍵。「糧食」在這里有兩層意思,第一是狹義的糧食,指士兵們日常食用的食物。第二是廣義的糧食,不僅包括士兵所能果腹的所有東西,還包括戰馬所使用的草料。

關于糧食對戰爭的重要性,在中國古代誕生許多至理名言,如《兵法百言?法部?糧》說道:

食者,民之天,兵之命。

南宋著名的詩人辛棄疾曾在《稼軒集鈔存》中提出,

用兵制勝,以糧為先。

為何糧食在戰爭中如此重要呢?實際上,總結下來,有四點原因:

1、人是鐵飯是鋼,只有糧食才能夠維持戰士們的生命。

2、戰士們只有吃得飽,才能發揮出氣力,維持戰斗力。若都餓得手無縛雞之力,則戰必敗 。

3、充足的糧食,對于一支軍隊來說,能夠提升士氣、讓士兵沒有后顧之憂。

4、充足的糧食,能夠讓戰略部署更加從容,可速戰、也可緩戰、可正面迎敵,也可以圍攻讓對方消耗。(下圖為古代軍中的鐎斗,可以用來分發糧食,也可以用來煮飯)

司馬遷在《史記·張儀傳》中說:

兵不如者勿與挑戰,粟不如者勿與持久。

意思是,如果你的糧食不夠多,你不要和對方打持久戰。正是因為糧食對戰爭非常重要,因此糧食的后勤保障,就更加讓戰爭雙方重視。若是前方打仗,因為糧食沒有運到,數十萬將士嗷嗷待哺,那這仗沒法打。不僅是在進攻時,在防守時也同樣需要大量的糧食。《管子》曰:

地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟。

意思是,城池的守衛,雖然在于兵,但歸根結底,還是在于糧食。在東漢末年,曹操對軍糧的重要性有著深刻的理解,不僅在官渡之戰中火燒袁紹的糧庫,還采用謀士棗祗和韓浩的建議,讓流民和士兵參與屯田,以至于曹操的軍糧充足,為曹操掃平北方,做出了巨大的貢獻。

「以糧為先」是中國古代軍隊后勤保障體系的最大特點,這條鐵律至今不變。

糧食固然重要,但在戰場上,若國庫本身就無糧食,豈不悲哀?所以,接下來要說道的是糧食的儲備。

早在距今3000多年的周朝,就有了軍糧的儲備制度。國家要想備戰,必須要做好軍糧的儲備,若國庫空虛,不管是主動的戰爭還是被動的戰爭,都沒有底氣打贏。《管子》云:

有積蓄則久而不匱。

因為,糧食不是及時產物,它需要通過耕種、成長、收獲、征收和加工,這個周期少則半年,多則更長。民以食為天,再加上勞動人民自己還要留部分糧食果腹,若遇上災荒年月,不一定能夠承擔上繳的稅賦,因此,適當的軍糧儲備,才能保證戰爭中有充足的糧食。

為了做好糧食的積蓄,古代采用兩個途徑:

第一,「積委」制度。

從周朝開始,歷代王朝就建立了「積委」制度,《周禮》記載:

凡國野之道,十里有廬,廬有飲食 ;三十里有宿,宿有路室,路室有委 ;五十里有市,市有候館,候館有積。

也就是說,沿途的這些「委積」機構,平時積蓄糧食,若遇到戰事,都作為戰時的儲備糧。

第二,個人儲備。

也就是說,為了防止糧草不濟的情況,士兵的身上也要帶糧食,因此有「

人持干糧三斗,可用數旬

」的說法。

但是,戰場上也有極端的情況,如果真遇到前方鏖戰,后方糧草運送不來的情況,也有「食一切可食之物」的,包括各種野菜果子,甚至宰殺戰馬為食的。

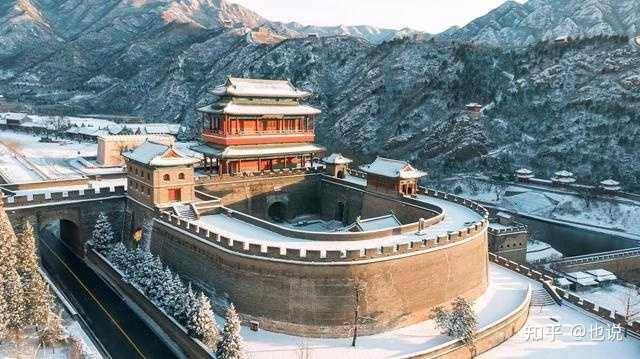

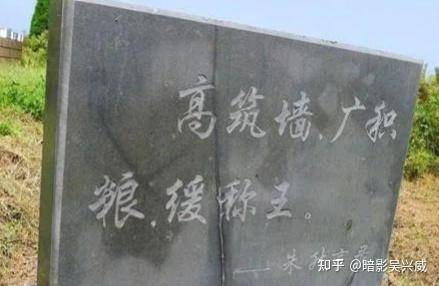

在元朝末年,群雄并起,徐壽輝、張士誠、方國珍等爭奪地盤,朱元璋的謀士朱升給朱元璋提出九字方針:

高筑墻、廣積糧、緩稱王。

一方面讓朱元璋「緩稱王」,以免成為眾矢之的,另一方面提醒朱元璋「廣積糧」,為此后統一天下做準備。正是朱升的這九字方針,奠定了朱元璋建立大明朝的基礎。

有了糧食儲備,若糧食運送不到前線,一切都是徒勞的。在戰場上,糧食的運輸至關重要,有「師行糧從」的說法,軍隊走到哪里,糧食就要送到哪里。因此,軍隊除了前方有戰士在拼命,還要在后方設置運糧官和運糧渠道,保證糧草的補給。

古代沒有機械,運輸全靠人力和畜力,再加上道路條件惡劣,長途的運輸十分艱巨,若再遇到惡劣的天氣等,前線將士們恐怕難以為繼。

因此,中國古代的軍事思想中,對運輸保證極其重視。《孫子兵法》云:

國之貧于師者 :遠師者遠輸,遠輸則百姓貧。

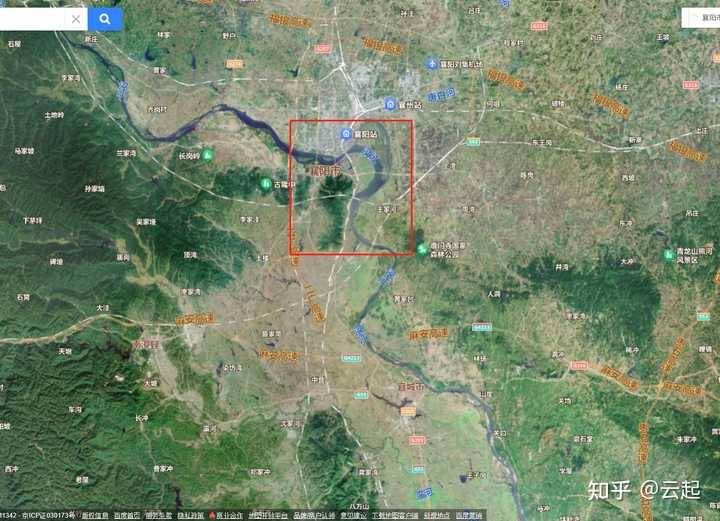

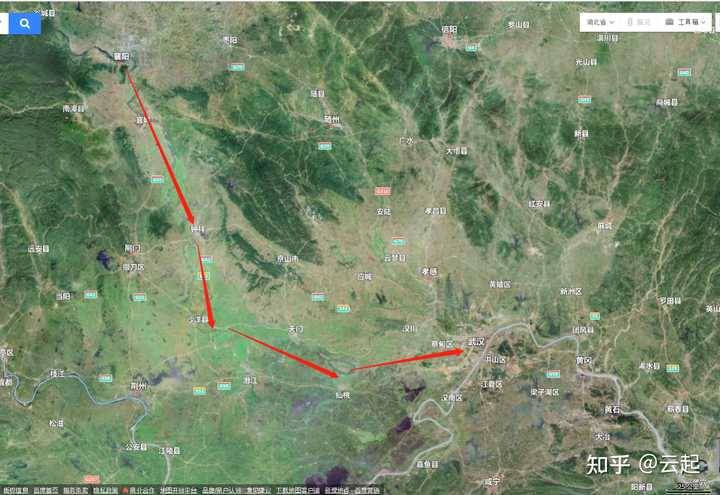

南宋末年,蒙古人圍困襄陽,襄陽城內本來儲備了大量的糧食,可是因為蒙古人圍困日久,無法堅持,城外的軍民趁著漢水上漲的機會,將糧食送到城內,解決了城內的軍士們的饑荒。可見,糧食運輸的關鍵性。

需要特別強調的是,古代的糧草運輸,有一個很容易被忽視的問題,那就是運糧者在路上本身是要消耗糧食的

,畢竟,他們也要吃飯。也就是說,運糧的路途越遠,不僅在運輸時間上沒有優勢,在運輸重量上也會消耗更大。對此,在《十一家注孫子》中,曹操曾說:

六斛四斗為鐘,計千里轉運,二十鐘而致一鐘于軍中也。石者,一百二十斤也。轉輸之法,費二十石得一石。

言遠費也。

意思是說:以六斛四斗為一個單位,若需要將糧食送到1000里的距離,每送20個單位,就要消耗1個單位。也就是說,每1000里要消耗掉5%的糧食。這還是在順利的情況下,若遇到天氣、道路等原因,損耗更大。《三略》中就曾說道,運糧其實就是在減少百姓的口糧,很多時候,若戰爭和運輸消耗的糧食過大,民眾饑餓,就會造反。

可以說,中國古代的軍隊糧草運輸是十分困難的,為了解決這些困難。古代發明了戍邊的士兵屯田等制度,以減輕糧食運送的壓力。但在荒漠作戰等特殊地理環境下,糧食運輸還是要提前解決,才能保證己方的勝利。明朝永樂年間,明成祖朱棣五次出兵漠北,都能乘勝而還,就是因為明朝在糧食運輸方面下了很大的功夫。

隨著時代的發展,古代軍事中的糧食運輸,也在在發展,例如到了明清后期,朝廷積極發展漕運,漕運的發展讓糧草運輸的速度和數量大大增加。

糧食的運輸,除了要克服人力消耗、糧食損耗、道路、天氣挑戰外,還要應對另一個風險,那就是敵軍的偷襲。古代戰爭中,有一個扼敵人咽喉的戰術,叫「斷其糧道」,因為一旦敵方失去了糧食的持續供應,軍心將會大亂。

但「兵者,詭道也」,你能斷敵軍糧道,敵軍也能斷我們的糧道,所以說,糧道的保護,是軍事上的必修課。

《草廬經略》曾指出:

夫糧餉之道,系吾軍咽喉,存亡通塞,成敗攸關。長慮卻顧,豈容怠緩!

?可見糧道之關鍵,特別是大軍侵入敵人境內的時候,因為糧道要伸到敵境之中,被襲擊的可能性就很大。

所以,古人在運糧時一般采用以下幾種方法,來避免糧道被斷。第一,派重兵保護,這個是常用之法。強大的軍力可以抵抗敵方的襲擊,但對己方來說,也是沉重的負擔。

第二,派大量的軍探,在運糧途中,派出大量的軍探,將周圍的地形、敵人的情況全部摸清楚,以避免被襲擊。這種方法,雖然負擔較輕,但古代沒有高科技偵查設備輔佐,軍探的偵查難免有錯漏,有時候反被對方利用,造成損失。

第三,使用掉包計等方式,但這也不是常法。還有一種,如《孫子兵法》所言,干脆不帶糧食,靠奪取對方的糧食來生存。如漢武帝時期的名將霍去病,就采取這種方式來突襲匈奴,但局限性較大。

整體來說,軍糧的運送之路,確實十分兇險。因此,在中國古代的兵書上,對如何「保護糧道」很少論述,卻對「斷其糧道」的論述較多。

例如,楚漢之爭時,劉邦讓蕭何鎮守關中,源源不斷地為自己輸送糧食。而派彭越斷掉項羽的糧道,將項羽逼入絕境。

參考資料:

《孫子兵法》

《吳子兵法》

《兵法百言》

《史記》

《周禮》

《管子》

《十一家注孫子》

《三略》

《漢書》

《草廬經略》

《稼軒集鈔存》