因為古代的后勤運輸能力太差了。

古代運輸糧食的過程中損耗非常大,甚至有記載十不存一。

這主要有幾方面原因。

一是運輸方式緩慢,糧食作為容易腐壞的物品,轉運時間過長會導致部分糧食在運輸過程中腐壞變質。

二是存放方式落后,缺乏真空包裝,裝箱運輸等現代手段,古代的糧食在轉運途中自然變質、遺失的機率非常大。

三是運輸需要耗費大量人工和牲畜,古代主要還是人力畜力運輸,而人和畜都是需要吃大量糧食的,等于說運輸過程中,很大的一部分被運輸者本身給吃了。

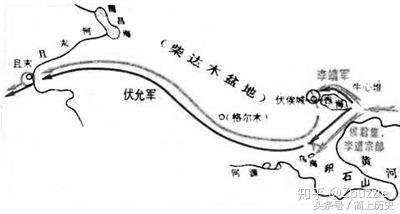

四是運輸過程中可能遭到敵人的襲擊,造成糧食大量損失。

綜合起來,古代落后的后勤方式導致大量糧食在運輸過程中白白損失了。

非戰時,由于部隊駐扎地常年固定,糧食不需要二次轉運,運輸損耗還不明顯。

戰爭時期,部隊經常進行戰略機動,糧食需要頻繁轉運,運輸損耗變得非常巨大。

古代人為了解決這個問題,費盡了心機。比如屯田就是一種非戰時解決屯兵點糧食供應的一種方法。還有就是古人發明了很多類似干餅,腌肉之類便于長時間存放的糧食加工方式。還有就是通過開通河道,利用水力船運來解決運輸途中人力畜力大量消耗糧食的問題。最殘酷而又實用的是就地取糧(實際就是搶當地老百姓的糧食,甚至直接把當地老百姓殺了吃)

但這些手段終究只是緩解糧食運輸中損失過大的問題,卻不能根本解決這個問題。糧食問題一直要到現代化交通運輸手段成熟以后,通過火車,汽車,飛機等現代化手段輸送糧食,才真正解決這個后勤問題。

總之,戰爭就是打后勤,后勤能力往往制約戰爭的規模和走向。