諸葛亮缺的不是糧,而是運糧不便。

當年秦末漢初時,韓信來了一招「暗度陳倉」,成功迷惑楚軍,最終擊敗章邯,幫助劉邦還定了三秦。

而韓信當時能取得勝利,一個主要的原因就是他迅速占據了陳倉,而這就意味著,當初從漢中走到陳倉,是比較順暢的。

但到了諸葛亮北伐時,當初韓信出兵時擁有的地形優勢已經不復存在。

為什麼呢?就是因為在漢朝建立不久后,準確地說,是在公元前186年(西漢呂后二年),陳倉以及陳倉周邊,發生了一場規模約為6到7級的地震。

這場地震在歷史上的名字,叫做「武都大地震」。

史料記載,當時這場地震不僅震感強烈,并且還導致了「山崩」,更要命的是,余震一直持續到次年八月份方才徹底停止。

不過好在當時居住在這里的人并不多,因此并未造成太大的人員傷亡,所以,西漢朝廷也沒太在意。

但是,這場地震卻對當地的地形產生了久遠的影響。

首先,曾經浩浩蕩蕩的古漢水,自此一分為二,變成了嘉陵江和漢江。

地震之前,古漢水是自陜西寶雞發源,途徑陜西略陽之后,分為兩條,一條向流入四川,經南充等地后注入長江。

而另一條,則是向東流入漢中,經過漢中地區后,最終在武漢注入長江。

從古漢水的流向就可以看出,在地震發生之前,關中、漢中以及蜀中之間的交通是非常方便的,如果從漢中出發,利用水路,上可抵隴西,下則可達荊楚。

而當初韓信能暗度陳倉,正是借助了這一點,他先是順古漢水北上,之后派出小股部隊從古漢水支流西去,做出要攻擊隴西的姿態,以此吸引了章邯。

隨即他又帶領大股部隊從陳倉故道殺入關中,打了章邯一個措手不及,最終取得了勝利。

秦末漢初距離戰國時期,也就過去了幾十年,也就是說,在韓信時代也好,還是在更往前的戰國時代也罷,由于古漢水的存在和暢通,讓當時的人從漢中走到陳倉還是比較方便的。

但隨著武都大地震的發生,這一切都不復存在。

地震導致陜西寧強的漢王山發生嚴重的山體滑坡,而滑坡不僅阻斷了古漢水,同時又在古漢水的上游,形成了一個巨大的堰塞湖,最終,古漢水的河道就此被截斷。

而前文提到的南向與東向兩條支流,就此隔絕,并在之后逐漸成了我們剛說過的嘉陵江以及漢江。

水系網絡的改變,直接導致秦嶺和大巴山成了關中、漢中以及蜀中的阻礙,也讓三個地區之間的聯系,變得極為困難。

并且,曾經可以順暢通往關中的三條陸路,即「褒斜道」、「儻駱道」以及「子午道」,均因為地震造成的地形變化,從而異常難走,而韓信當初曾走過的「陳倉道」更是如此。

而相比之下,再往西靠近祁山的「祁山道」,道路狀況還稍微好一些。

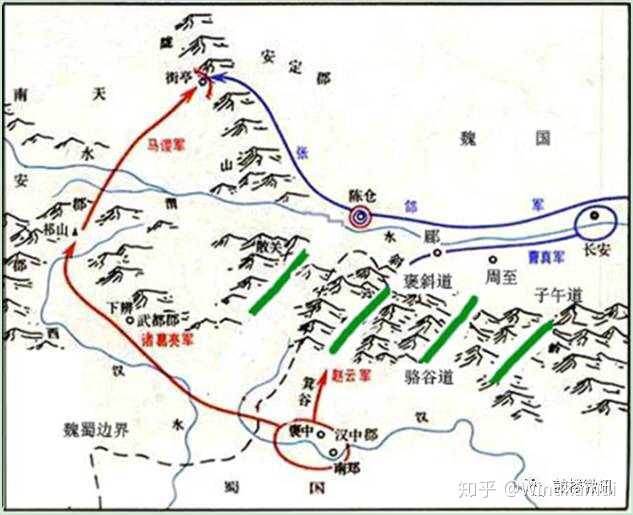

這就是諸葛亮為何在第一次北伐的時候,除了安排趙云帶一支疑兵前往褒斜道外,自己則帶著主力部隊走的是祁山道的核心原因。

當然,祁山道也好不到哪里去,但最起碼比其他幾條道要好一點。

但問題是,走祁山道的話,那麼諸葛亮就相當于繞遠了一大圈,而這就造成了一個最直接的問題,即糧食的運輸十分困難。

古代打仗,除了出兵時帶走上戰場的將士外,還需要安排相應的運糧隊伍,帶一萬人打仗,起碼得安排兩萬人的糧食才夠用。

為什麼呢?很簡單,前線士兵要吃飯不假,但運糧隊伍中的民夫、馬匹等等也是要吃飯的,他們也會有消耗的。

但由于諸葛亮走的路線太長,這就給后勤補給造成了極大的壓力,走得越遠和時間越長,所消耗的糧食就越多。

加上道路崎嶇難走,這就給蜀軍的糧食運輸帶來了更大困難。

最明顯的例子,是在諸葛亮第四次北伐的時候,他先是擊敗了司馬懿的主力部隊,又獲「甲首三千」,之后還和鮮卑人取得了聯系,對司馬懿造成了「腹背受敵」的威脅。

毫不夸張地說,這次勝利,是諸葛亮自北伐以來,取得的最大一次勝利,但是在占據這種優勢的情況下,諸葛亮卻選擇了退兵,原因就是沒糧食了。

當時負責駐扎在漢中的李嚴上報諸葛亮,由于天降大雨,導致難以運抵前線,因此諸葛亮多番考慮之下,不得不放棄戰場優勢,帶兵返回了漢中。

但凡是稍微有一點辦法能解決糧食問題,諸葛亮也不會在這種情況下撤兵。

如果諸葛亮執意不退兵,最大的可能就是不僅自身攜帶的糧草被消耗干凈,并且還會被聞訊而來的魏軍堵住回國的道路,最終那就是全軍覆沒的結局。

因此,受限于運輸糧食的困難,一旦后方報告說糧草難以運抵前線,那麼諸葛亮就得馬上放棄戰場優勢,在自身攜帶的糧草被消耗干凈之前,迅速返回漢中。

說到這里,有人可能會問,那諸葛亮為何不在經過之地征糧呢?古代不是一直就有走到哪里吃到哪里的習慣嗎?

古代確實是有這種就地征糧的情況不假,但諸葛亮卻用不了。

為什麼呢?因為連年的戰亂,已經導致諸葛亮進軍的關中地區以及附近殘破不堪,老百姓的日子也不好過,能不能吃飽都是問題,怎麼還有余糧讓諸葛亮征呢?

更何況,諸葛亮北伐,算是「入侵」的一方,在這種情況下,更沒有辦法在當地征糧了。

因此,諸葛亮的糧草只能是由后方千里轉運而來,除此之外,別無他法,這也是為何諸葛亮在第四次北伐之初,也就是擊敗了魏軍守在上邽的武將后,派出蜀軍把當地周邊的麥子搶割一空的原因。

沒辦法,糧食是諸葛亮最頭疼的事,能搶一點是一點吧。

當然,針對從漢中到前線運糧困難的問題,諸葛亮也不是不知道,他也因此想過辦法去解決,只不過沒有成功而已。

諸葛亮想了什麼辦法呢?第二次北伐,便是他意圖解決運糧困難的辦法。

第二次北伐時,諸葛亮出兵陳倉城,試圖拔下這顆北伐之路上的釘子。

為什麼說陳倉城是諸葛亮北伐路上的釘子呢?從地圖上我們就可以看到,陳倉城位于陳倉故道的北端,而這里曾經是韓信「暗度陳倉」的重要據點。

諸葛亮的想法,是奪取了這座陳倉城后,自己北伐就可以不用再繞路距離很遠的祁山道,這樣既能加快行軍速度,也能方便糧食運輸。

雖說陳倉故道沒有當年韓信時路好,但勝就勝在路近,總比千里運糧好好得多。

但可惜,進攻陳倉并未成功,諸葛亮先是試圖勸降陳倉守將,但人家堅決不降,最終強攻也失敗,而這個時候,諸葛亮大軍糧草又快吃完了,所以,不得不遺憾而去。

而第二次北伐,也就這麼結束了。

所以,通過諸葛亮北伐時的幾個例子我們就可以得知,其實諸葛亮最缺的是如何將糧食運抵前線,正是因為道路崎嶇難走,導致了運糧困難,所以諸葛亮才會在糧草不繼的情況下,不得不撤兵。

畢竟前文也說過,再不撤,等到糧食吃完,麻煩就大了。

并且,這里還有一個原因,是運輸糧食的糧道安全問題,這個問題,在小說《三國演義》中經常出現,比如魏蜀吳之間打仗時的各種「斷糧道」。

說得簡單一點,就是在諸葛亮大軍北伐并深入魏國境內后,后方運輸糧草的「糧秣隊」同樣危險重重,他們的危險,來自于在經由魏國時,會不會被魏軍盯上,因為一旦被盯上,連人帶糧食都沒了。

因此這就給糧食運輸又增加了一層難度,也是這些運糧隊沒辦法快速將糧食運抵前線的另一個原因。

除了因為道路崎嶇,以及糧道安全等問題導致諸葛亮一直缺糧外,最核心的原因,是當時的蜀漢糧食產量不高。

戰國時期,巴蜀之地曾有「天府之國」的美譽,這里沃野千里,物產豐富。故而秦國據此經營,并讓這里成為了大糧倉之一,以支持其統一六國的行動。

但別忘了,秦國能做到這一點,是因為當時秦國從山東六國引進了數百萬百姓來此,有了這些百姓在大后方辛勤生產,才有了老秦人在前線「衣食無憂」的打仗。

但蜀漢在當時是什麼狀態?第一沒有被外遷來的大量百姓,第二沒有充沛的當地人口。

不管是對外打仗,還是對內耕種,靠的都是巴蜀子弟,也就是蜀漢內部自己的人,而古代也沒有現代快捷高效的生產工具,所以,縱然是有沃野千里,但也沒辦法全部利用。

因此,蜀漢自身的糧食,產量自然就不會太高了。

最有力的證據,是在諸葛亮第四次北伐結束后,當時魏國有人建議司馬懿說,諸葛亮明年肯定還會趁著麥子熟了的時候,再來入侵和搶糧食,應當早做防范。

而司馬懿卻并不這麼認為,他說諸葛亮此次回去,必定是三年之后才會來,為什麼呢?因為他需要攢三年的糧食,才能再次發動入侵,不然大軍不夠吃的。

而之后的事實確實如司馬懿所料的一樣,諸葛亮真的是攢了三年糧食后才發動的第五次北伐。

想想諸葛丞相也真夠心酸的,他的人生最后階段,也就是從公元228年第一次北伐開始,到三年后,即公元231年第四次北伐(第二次和第三次都是小戰役,所以不需要太多糧食),再到第五次北伐的公元234年,其實諸葛亮做的最多的一件事,就是攢糧食。

但這也沒辦法,糧食一直是蜀軍難以解決的問題,不僅產量不夠是問題,并且怎麼運出去還是一個問題。

所以,從某種意義上來講,諸葛亮最大的敵人,不是司馬懿也不是任何人,而是缺糧。

而反觀曹魏方面,雖說也經歷了連年戰亂,但其所占據的區域,依然是當時人口最多,經濟也最為發達的地區,至少在糧食上,曹軍很少有缺糧的時候。

所以,諸葛亮余生的大部分時間精力,都放在了如何囤積糧食上面,他這麼做,就是想靠著個人的努力,來抵消國小民寡的蜀國與魏國之間的國力差距,雖然這很艱難,翻盤的希望很渺小,但諸葛亮愿意試一試。

而在最后一次北伐時,諸葛亮之所以主動選擇駐扎在五丈原,其實也是因為糧食問題。

五丈原地處渭水和武功水系交接之處,這里不僅易于取水,并且也易于隔河防守,更重要的是,這里可以讓諸葛亮屯田。

所以我們就看到了,在諸葛亮駐扎五丈原后,第一時間就安排士兵自己種田,他的目的,就是想用這種方式來解決后方糧食難以運輸的問題。

此外,五丈原相對更接近于斜谷口,把兵駐扎在這里,就可以在早期糧食尚未成熟之前,更方便和快速地策應糧道運輸的安全。

也就是說,第五次北伐,諸葛亮還是沒能繞開糧食問題,但他用了另一種方式解決,原本這種「扎長樁」的方式,是有利于蜀軍,且讓司馬懿壓力極大的,但諸葛亮的意外病逝,讓這個方式失去了作用。

而在諸葛亮病逝時,五丈原上蜀軍種的田還未曾成熟。

諸葛亮北伐時總缺糧,主要的原因是受限于糧食的運輸困難,后方的糧食由于道路崎嶇難走,加上距離太遠,因此很難快速運抵前線,這就給諸葛亮造成了極大的限制,此外蜀國內部由于國小民寡,導致糧食產量不足,也是諸葛亮缺糧的原因之一。

更重要的是,戰國時期之所以不缺糧,是因為戰國時期這個時間跨度太長了,在此期間完全有時間恢復生產,而諸葛亮北伐前后不過七年時間,這個時間,糧食才成熟幾次?所以,時間緊任務重,也造成了諸葛亮缺糧。