你以為的糧草供應,是點對點,或者說像游戲一樣,有一個虛擬倉庫,前線士兵即時消耗。中間沒有損耗,也沒有調配的概念。

但是,但凡稍微講究點物流的游戲,比如《皇帝·龍之崛起》,比如《工人物語2》,因為有了物流系統的概念,你就會發現,糧食多了,倉庫不夠,倉庫夠了,還要想辦法把糧食運輸到前線。

玩這種游戲,稍微沒有規劃好物流,就會出現后方倉庫堆滿,前線啥都沒有的情況。

有時候供應鏈出了問題,還會出現初級原料堆滿,加工場地卻供應不上原料,最后爆倉的麥子,卻生產不出可以食用的糧食。

到了現實當中,就更麻煩了。

歷史上正常的糧草供應流程是,國家從分散的糧產地征集糧食,匯總到轉運點,然后再集中運輸到軍隊手中。

如果是和平時期,糧食運輸的目的地是固定的,而且軍隊駐地也會選在運輸方便的地方。

這樣的話,就很大程度上降低了糧食損耗。

可是戰時就不同了,前線部隊不斷在運動,糧草運輸就成了動態運輸,運輸條件和地點都在不斷變化,運輸損耗噌得一下就上來了。

比如歷代大一統王朝遠征漠北,一路上連路都沒得走,有些地方車都不能通行,運輸效率跌得很厲害。

所以各王朝為了降低糧食運輸的損耗,啥方法都用了。比如屯田,就是為了就地產糧,不然國家要把全國糧食集中到長安,再走個幾千里路送到西域去,成本太嚇人了。

再比如,唐代的版圖空前龐大,為了降低軍隊維持成本,不得不把地方的財政權也下放到節度使手上,讓節度使就地解決糧草問題,亦是如此。

以上還只是部分原因,古時候的糧食產量低,也是重要原因。

中國古代,農業技術冠絕全球,漢代時期,你在現代能夠看到的農業技術,基本上都能在漢朝看到雛形。

比如漢朝農業對肥料的認識,對間作套種技術的認識,對反季節作物的認識,甚至是機械化農業生產,漢朝都有了,只不過現代用的是內燃機動力機械,漢朝用的是畜力、水力、風力和人力罷了。

可以說,中國古代歷朝歷代,把農業生產的自然潛力都挖掘盡了。但漢朝時期,中國的畝產才多少?

現代專家估計的漢朝農田畝產,低的認為才八十來斤,中間的認為兩百斤左右,多的也有認為四五百斤的。對于一些水利設施完備,耕作技術先進的農田,所估計的畝產也才八百斤的樣子。

這是什麼概念?剛剛袁隆平爺爺搞的實驗,年畝產都到三千斤了!

古時候的糧食產量實在是太低了。

而漢朝一個士卒,在駐扎狀態,月消耗糧食是三石三升。先別管他是大石還是小石,反正一兩百斤是少不了的。

哪怕算它一百斤,這意味著什麼呢?

漢朝三十稅一,一畝田算它畝產兩百斤左右,國家才能收個六七斤的糧食上來。

也就是說,如果按照以上數值,漢朝征收十幾畝地的年稅,才能供應一個駐扎狀態的普通士卒一個月的消耗。要養活一個駐扎狀態的士卒,國家一年要收上百畝地的稅才行。

更關鍵的又來了,古時候士卒出戰,一般是要發雙糧的。

雙份糧食,一是因為士卒在戰時,體力消耗更大,需要攝入更多的食物,二也是一種激勵——畢竟現在員工外派,都要講一個外派補貼嘛。

也就是說,漢代一個士卒出征一年,國家可能需要兩三百畝地的稅收才能供應得上。

十個士卒就是兩三千畝。

百個士卒就是兩三萬畝。

千個士卒就是二三十萬畝。

萬個士卒就是兩三百萬畝。

十萬士卒就是兩三千萬畝。

咱先別管上面的數字在細節上是否精準,即便具體數字比以上的推算更加樂觀一些,但大體上也不會好到哪里去。

西漢巔峰時期,全國耕地才8.3億畝,真搞個百萬大軍出去打一年,國家直接可以破產了。

所以這麼推算一下,我們就能理解,為啥古人說三年之積才能打一仗了吧?

而且,以上還是沒算運輸損耗的。

古時候一輛頂級的輜重車,大概就能載個50石糧食,差一點的才25石。這麼大載重的輜重車,如果是人力的,大概要十個人挽車。如果是畜力的,最少也的幾匹馬,幾頭牛吧?

古時候也有限速概念的。這種輜重車,一天的限速大概是五十里的樣子,極端情況下都只能日行八十里。

事委輸,傳送重車重負日行五十里,空車七十里,徒行八十里——《張家山漢簡·二年律令·徭律》

如果是轉戰千里,按五十里的車速,往返就得40天。秦漢一個男子的月耗糧差不多是兩石左右的樣子,如果是人力挽車,十個車夫,轉戰千里的來回消耗就得去掉二三十石糧食。那要是用的是25石的輜重車,那干脆就別運輸了,賠本!

如果是畜力車,要是沒有沿途補給草料,那也別搞了。因為畜力車的效率雖然更高,載重也更大,但草料消耗也驚人。

當然,以上都是最最保守的估計,而且計算方式很粗曠,但大體也讓我們感受一下古代生產力低下所導致的補給困難。

也正是因為古時候運輸條件的困難,所以古代大量使用各種牲畜和工具解決糧食運輸的問題。

比如漢代十萬大軍,往往會配置超過一萬輛車輛,這樣的例子,在史書上比比皆是。

到了唐代,雖然車輛少了,但一軍一萬兩千五百人,按當時的兵書所載,也得配上兩萬五千匹馬和七千頭騾子,還不算車輛。

話說,都別說軍隊了。

漢朝關中地區,幾百萬人,當地糧食產量跟不上,每年都需要從關東地區,用上萬艘船次運輸幾百萬石糧食補給關中。到了唐代,關中生態更加惡化,連皇帝都要經常跑到洛陽就食。

可見古代后勤之難。

以上還是中國。

如果是換成漢代同期的羅馬,那就更慘了。

漢代同期的羅馬,農業生產還沒有進入到輪作時代,還處于休閑制。也就是說,羅馬的一塊土地耕作一年后,需要更長的時間恢復地力——這意味著羅馬需要幾倍的土地,才能從耕作上達到漢朝的土地耕作效率。

這還沒算羅馬農業工具和育種技術的落后,以及對土地肥力,氣候環境等方面認知的落后,同樣不包括在農業基礎設施和農業制度上的落后。

而羅馬之外就更夸張了,很多文明都還是拋荒制呢!

古代運輸,效率最高的是什麼呢?

水運。

戰國時期,一艘普通船只的運載量就是車輛運輸效率的二十倍,所用人力還少,順流而下的話,船速還快。

所以古代中國,很多戰爭都是沿水路運輸的。

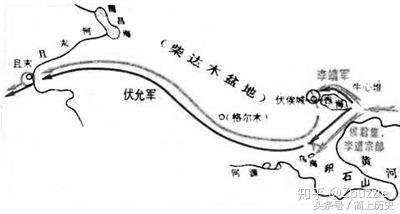

比如長平之戰,秦趙兩國都是依托水運,作為運輸主干線,只有在沒有水的地方,才用車輛作為短途運輸。加上長平之戰離兩國的都城都才幾百里,所以才能支撐起幾十萬大軍的作戰。

再比如,秦始皇征服百越,也是在修筑了靈渠,解決了運輸之后,才徹底征服百越的。

除了通過水運提高運輸效率之外,古人還通過補給站的方式提高運輸效率。

比如補給線沿途廣設堡寨,就是把長途運輸化解為一段一段的短途運輸,降低運輸損耗。

比如漢匈之戰,前線十來萬騎兵是打仗的,后面幾十萬步兵就是沿途步步為營,保障后勤運輸和安全的。

宋朝也是如此,野戰打不贏別人,便干脆用堡壘戰術,反正有錢,可勁修堡壘,即保障了補給線,又發揚了當烏龜的長處。

綜上,古代受制于生產力的問題,本身糧食產量就不高。技術的落后,又導致糧食運輸的損耗過大。雖然辦法總是有的,但困難始終是客觀存在的。

難啊。