時代變了。

三國南北朝,本質上是繼承了漢朝的遺產:

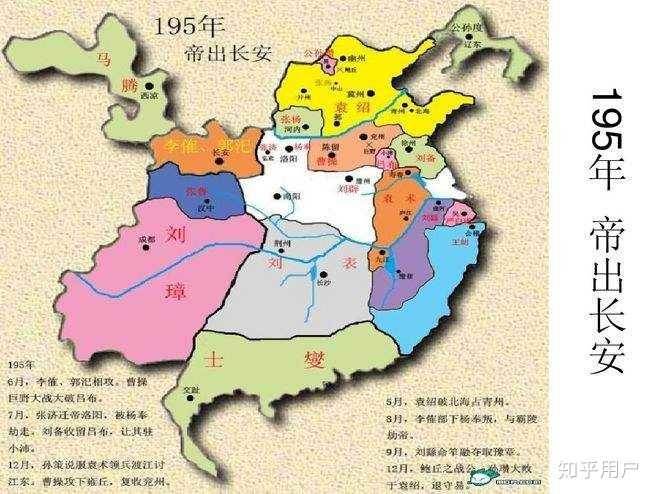

1.漢朝時期南方(四川盆地、江漢平原、長江中下游平原)得到進一步開發,已經能夠一定程度上脫離北方的深刻影響,但同時貫穿南北的交通并未跟上。這一情況使南方有了割據的經濟基礎。2.鹽鐵專營和儒學大興,使士族和豪強合流,最終坐大成為門閥。這一群體客觀上其實有利于割據勢力的生存。3.從東漢開始就被大規模地遷入800毫米等降水量線以南的北方游牧/漁獵民族,歷經魏晉,也沒有被同化,反而不時被壓迫。又因為有雇傭兵性質,軍事色彩還得到了保留。民族矛盾的尖銳,為之后的五胡亂華埋下了伏筆。4.「北方威脅」的東移和關中平原的經濟承載力上限,決定了河北的再次崛起,相當長的一段時間內北方分裂的風險會越來越大。

另外,相對于南北朝,三國的割據態勢并不合理。關聯更緊密且相對薄弱的南方被一分為二了。但,即便如此,西晉的統一也是偶然事件,是本就不合理的割據態勢和南方兩個割據政權都出現了問題造成的。

最終,到底還是形成了較為穩固的南北朝的分裂態勢。

而其中的北方政權的階級矛盾、民族矛盾,最終也必然地形成更加具象化的地域矛盾,也就是分裂。其中,漢化的胡人集團的核心,終究也會被根基更深的真正的漢人重新占據,從而獲得更廣泛的支持。他們在更加激烈的斗爭中脫穎而出,更先進也更有生命力,并完成了又一次的真正的統一。

這一次的統一,基本消弭了800毫米等降水量線內的割據基礎:

1.生產力進一步發展。成熟的造紙術和印刷術打破了門閥對于教育資源的壟斷,從而能夠在科舉制度的加成下,削弱門閥在官僚系統中的影響力;鐵器更廣范地運用于農業生產和水利建設中,莊園經濟不再是必然,打破了門閥的經濟基礎。

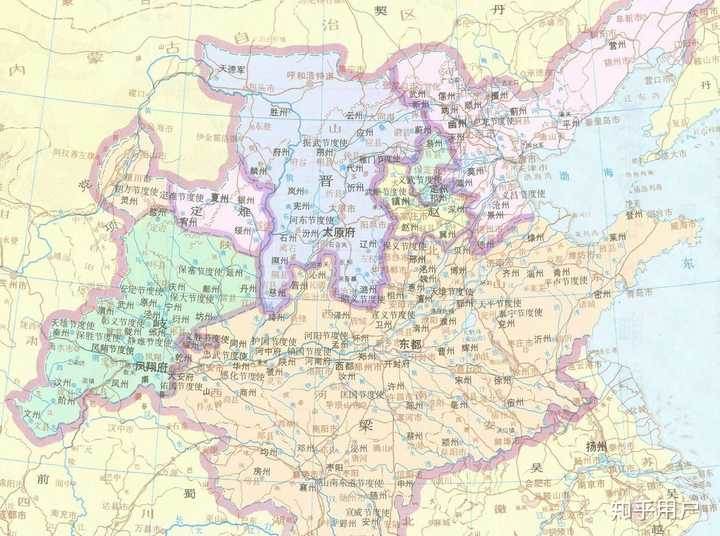

2.大運河的貫通,使用南方最為重要的長江中下游平原與北方更緊密地聯系在了一起。3.門閥的基礎被毀,但并沒有消失。勢頭更猛卻上升受阻的寒門地主與重用世家且關中本位的朝廷,矛盾愈發尖銳,最終借著關中河北之間的地域矛盾和唐朝放任邊將的弊端,矛盾集中爆發。也就是說,安史之亂其實是地域矛盾、統治階級內部的新舊勢力之間的矛盾、中央地方矛盾、階級矛盾的集中爆發。即便發起人是胡人,但其中也并沒有多少民族矛盾的色彩。4.盛唐是真的盛,相比漢朝的武力征服,唐朝對800毫米等降水量線外的輻射形式更加多遠復雜,使北方的少數民族的生產力發展到了較高的水平。

800毫米等降水量線內的割據基礎沒有了,不會再出現三國南北朝的格局態勢了。

但因為唐朝的強大和生產力發展的必然,這種割據基礎延續到了線外。

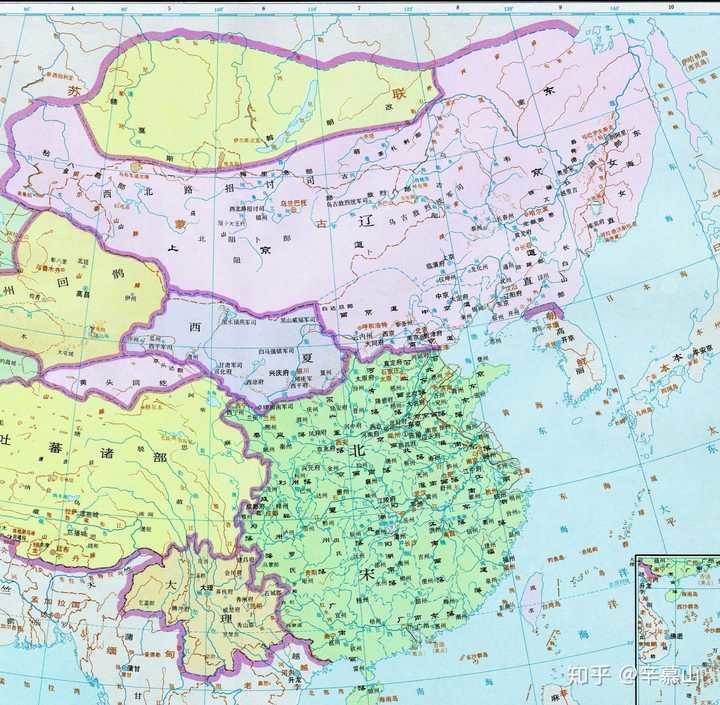

也就是說北方的游牧/漁獵民族,也繼承到了唐朝的遺產,雖然他們的經濟基礎薄弱,但借著原始、尚武、簡單的制度,再加上基本緊跟中原王朝的軍事相關科技的水平,也就有了真正的割據基礎。

一漢當五胡不會再有了,契丹人、女真人不會再想匈奴人、鮮卑人一樣裹著一層皮革用著骨箭上戰場了,而是有了鐵林軍、鐵浮屠,甚至後來的蒙古人博采眾長。他們不再是只能從強盜和附庸中二選一,而是有了跟中原王朝平起平坐的資格。

想要打破這種割據基礎其實比南北朝時期要簡單得多,那就是中原王朝的武德得很強,得奪回并守住塞北政權手里的800毫米等降水量線以南的土地。

這些土地和土地上的人們,以及相關的生產力結構和生產方式,客觀上保持了塞北政權的先進性。

只要奪回來,塞北政權就失去了不多的先進性,再次淪落到強盜附庸二選一的境地,充其量也只是時間問題。