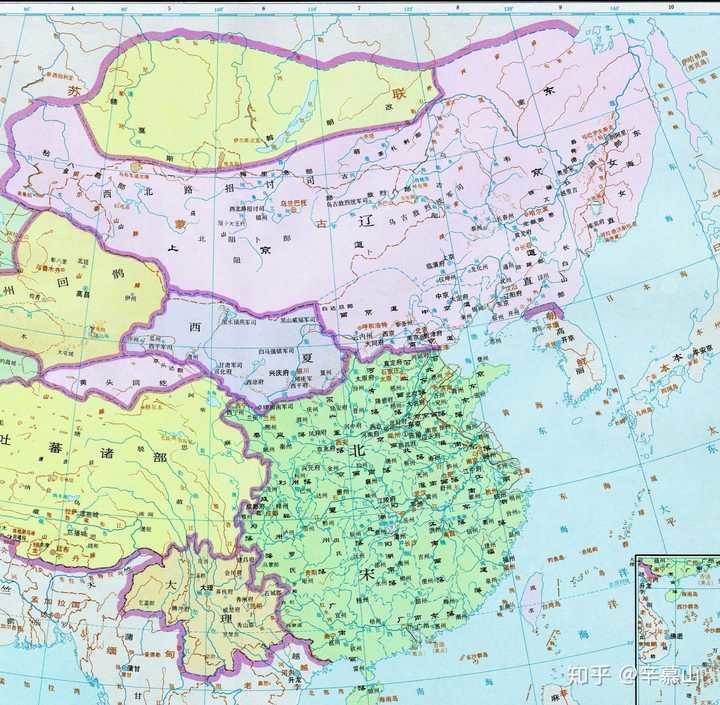

半個世紀的五代十國時代之后,實際上形成了將近兩百年的三國(1038-1227)局面和近三百年(960-1234)的南北分裂局面。

這里可以觀察下東漢,唐,西晉末年的動亂情況,東漢184年黃巾起義,起義被鎮壓后各地方實力派開始進行兼并戰爭,到220年力量對比均勢,進入三國時代,這用了36年時間,60年后,低開發度低人口的南方被北方超越,最終南北一統于晉。兼并戰爭時期類似于五代十國。

西晉的崩潰起源于八王之亂的第二階段,但由于西晉本身開國時間很短,其統治力量還未完全腐朽,因此得以在南方重建國家,但也僅限于南方,此時中國北方和西南進入了混亂狀態,在100多年后北方的整合才得以完成,又經過150年,北方力量逐漸超過南方,最終北朝一統。

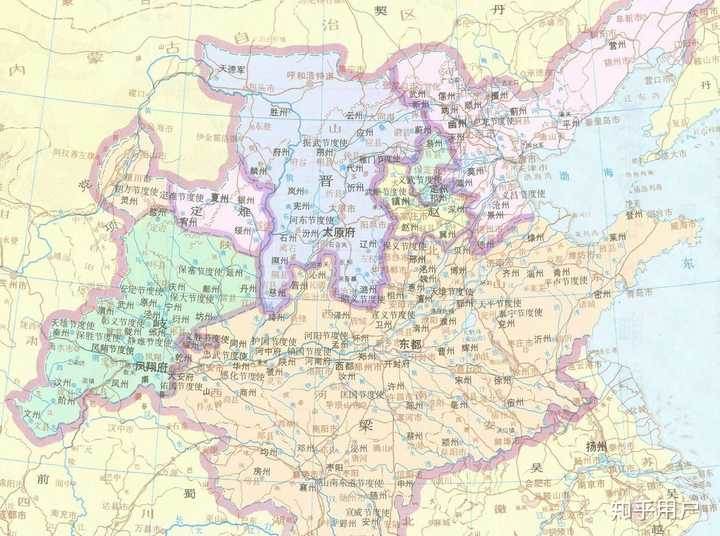

唐朝的衰亡則很典型,874年的農民起義擊碎了一切,包括唐朝廷賴以生存的平衡機制,后面的就是我們熟悉的軍閥混戰,這一混戰時期直到后周建立基本結束,前后也有80多年。

所以五代十國對應的碎片化年代應該是三國正式開始前的混戰時代,西晉崩潰后北方的碎片化年代,真正的三國南北朝應當對應于宋遼西夏的對峙時代。

當然,相隔400年的時期對比起來其實是很牽強的。第二次三國南北朝局面與第一次有很大不同,這次的分裂中傳統漢地范圍大體保持一統,三個國家的對峙主要發生在傳統漢地的邊界地帶:東北與西北。并且近世與中古時代也有許多不同,總之還是具體問題具體分析。

對于題主的問題,可能有以下幾個原因:

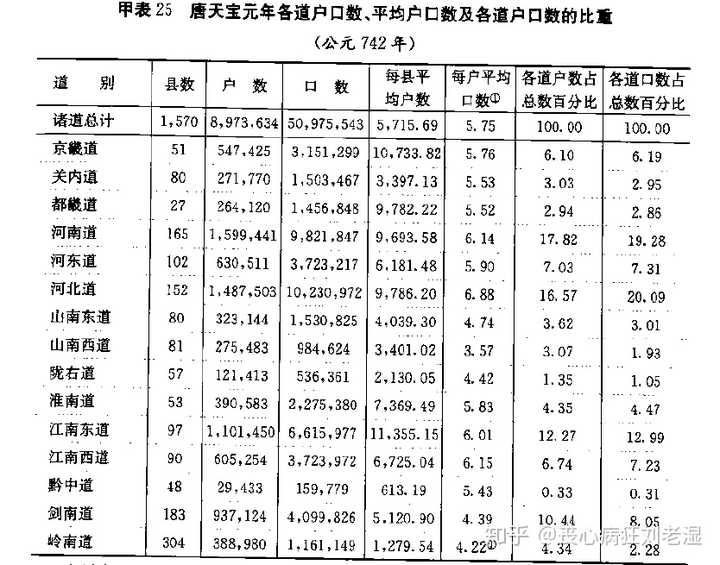

1.南方的經濟和人口雖然自安史之后又有了長足發展,對北方雖未有巨大優勢,但自保的基礎已經有了,下一次南方能反攻北方得等到400年后的洪武北伐,那時南北方的力量對比已經徹底逆轉。

2.安史之后唐朝廷對于南方的安排使其成為一個財賦重地,有一定軍事實力,且唐末農民起義自南方發起,但在北方到達[高·潮],北方受到的打擊更為嚴重。

3.唐朝廷對南方的區劃安排給了南方藩鎮自保的空間,但除了吳(南唐)外的其他政權均自保有余,爭雄則實力不足。

4.北方爭霸的時間過長,給了南方政權生存時間,五代十國中的主線是晉汴爭霸,大致從884到923年,前后40年時間,晉系短暫勝利之后旋即再次崩潰,這次還牽涉了更北面契丹人的力量,直到后周時期,北方情況大體穩定,這時才有空騰出手來進行統一的操作。

5.解決唐代歷史遺留問題需要時間,雖然在唐代末年朝廷和傳統藩鎮都衰落到了很卑微的程度,被新的力量所取代,但「一代人只能干一代人的事」,初入場的兩位玩家都沒有把歷史遺留問題解決,以至于很快覆亡,后面的玩家吸取了一點教訓,但又很快退下舞台。

這些遺留問題的最終解決得要到宋代,宋人們反思了前代,最終確立了「祖宗之法」,由唐入宋的歷程徹底結束,中國歷史的發展進入了新的時代。