年號是中國封建王朝用來紀年的一種名號(亦可以作為表示年份)。一般由君主發起。

先秦至漢初無年號,漢武帝即位后開始使用年號。中國歷史上最初的年號為建元。此后形成制度。

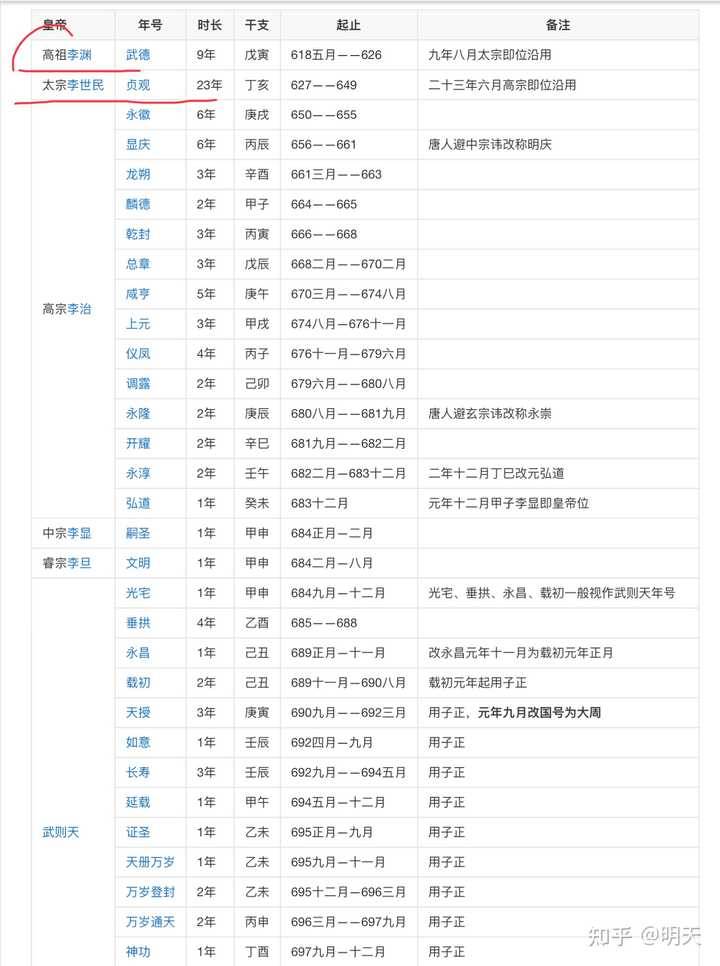

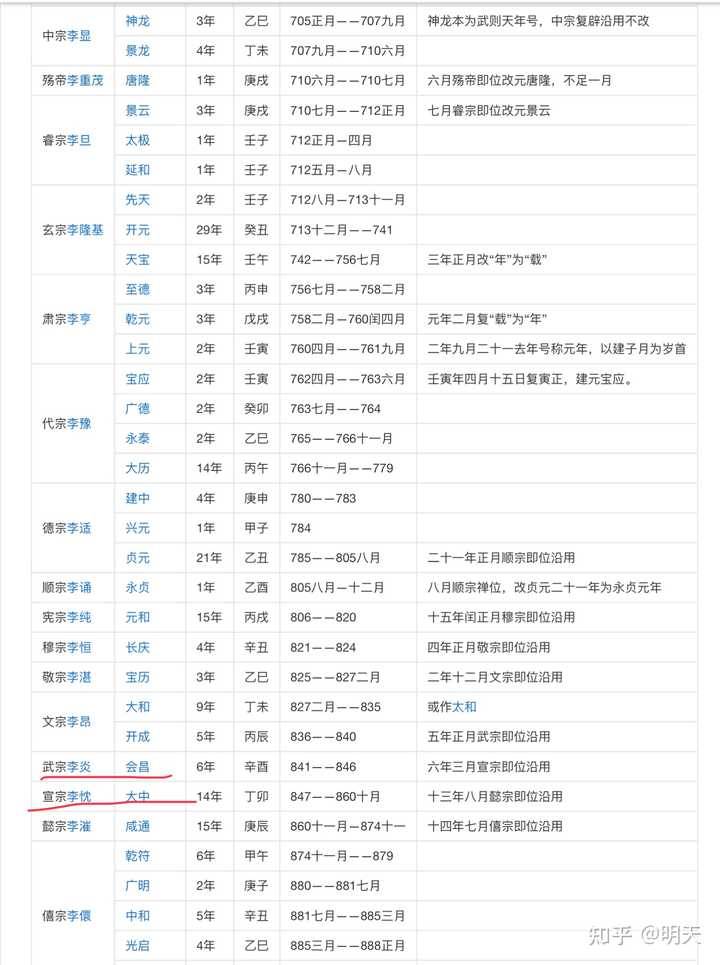

歷代帝王遇到「天降祥瑞」或內訌外憂等大事、要事,一般都要更改年號。一個皇帝所用年號少則一個,多則十幾個。如唐高宗有14個。

到了明清,年號不會再因國家大事要事等而改變,終其一生,皇帝大多一人一個年號,故后世即以年號作為皇帝的稱呼,如永樂皇帝、康熙皇帝等。如先皇在年中去世,繼位者仍使用當前年號,新年后改元。如永樂二十二年七月駕崩,八月朱高熾登基,以第二年為洪熙元年。

講到這里,你就應該明白為什麼唐朝不會用「年號+天子」稱呼皇帝了,年號稱呼總是換,而人還是那個人,不停的給人換名字,以唐高宗為例,你先后可以叫他永徽、顯慶、龍朔、麟德、乾封、總章、咸亨、上元、儀鳳、調露、永隆、開耀、永淳、弘道皇帝,哪怕是皇帝,聽了也不會習慣;再者,皇帝人還在,而那個年號已經結束了,知道的是換年號了,不知道的還以為…多少有點不吉利吧?

其實說到底,還是年號規定應該怎麼使用和實際上大家習慣怎麼使用、怎麼使用方便的的問題,可以簡單概括為是「規定+習慣」的問題。