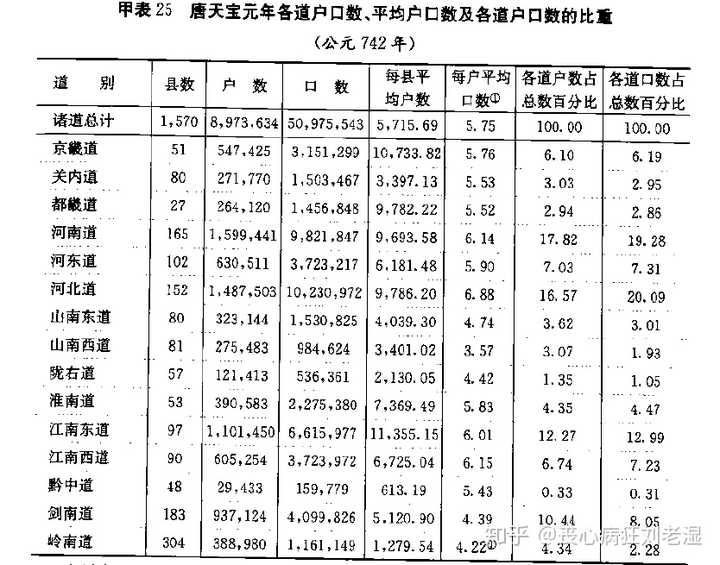

用唐宋變革論可以解釋。

晚唐五代,是中國中世時期的道統崩潰后,中國政治倫理在近世浴火重生前的轉型陣痛期。

唐朝的強盛被傳頌得比較多,但唐朝的社會變革,和頂層改革,卻被臉譜化、傳奇化的唐玄宗一朝給掩蓋了。所以,用以皇家血統為標準的朝代劃分,看不清289年的唐朝,前中后期截然不同的社會和政治氣象。

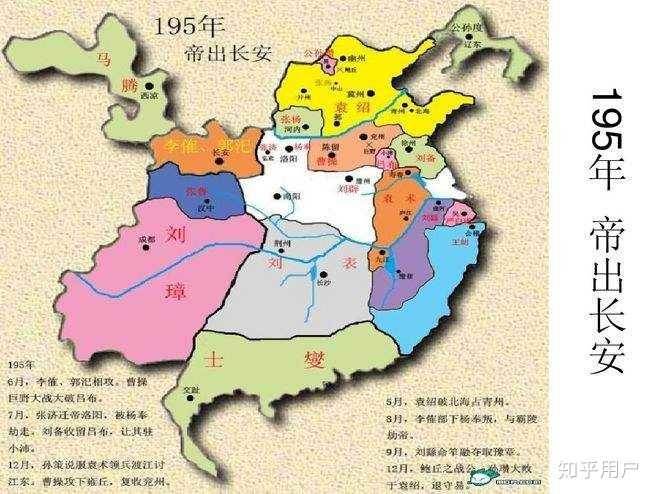

五代十國的形成,說起來原因和藩鎮割據有關。但藩鎮割據背后更本質的,是中晚唐的道統崩潰,社會基礎崩潰。錘爛中世道統的,一方面是作為道統解釋群體的士族瓦解了。一方面是不認道統的職業軍人利益集團以及代表他們的軍頭出現了。

唐末,地方上舊有的士族門閥,高門望族徹底衰敗后,對道統觀念的權威解釋,基本上就不存在了。加上職業軍人利益集團的形成,讓軍頭橫行,皇帝那就是個稱號,誰拳頭大是誰的。

士族的瓦解,不僅有黃巢及各方軍頭大規模劫掠屠殺的直接因素,還有更深層的社會因素。唐朝的造紙技術和印刷技術逐漸普及,帶來的直接結果就是,民間讀書學習的成本,起碼相對于竹簡時期和紙貴時期,要低的多。

比如,竹簡時期,庶民想要學富五車,起碼得有間大房子,先能放得下五車的竹簡吧?那玩意的單位字符存儲空間成本,不是一般大啊。那個時候,竹子,刀筆,毛筆,都不是便宜物件,甚至字符都還很復雜,平民學習和識字是真難。私人藏書成本和文具造價成本,都太高。所以那個時期,征辟制很合適宜。因為但凡在地方上能有點才名的,至少已經過了讀書這一基礎關了。

比如,紙貴時期,西晉生產力最發達的京師,洛陽城,士人們爭相傳抄左思的作品《三都賦》,以至于紙張生產一時供不應求.

..這種需求就影響了供給和價格,可見當時雖然上層用得起紙張,但這也是貴族專屬。東晉時,紙張普及度已經高很多了,但王羲之給謝安送禮物,仍然是9萬張紙。王獻之學寫個「大」字,他媽還要嘮叨一句「吾兒廢紙三千」...這個時期,士族門閥已經形成,它們是所以是士族大地主,因為壟斷的不只是土地,還有「士」,即知識。南梁元帝焚書即造成書籍劫難,可見,當時的民間傳媒技術水平是受限的。這個時期,即使提前出現科舉制,意義也不大。因為知識被各個地方上的高門大姓所壟斷,你就是搞考試選拔,最后可能金榜題名的,可能仍然是清一色的清河崔氏張氏,弘農楊氏等等,這種從漢朝一直持續到唐朝的士族家族。一千年了,全中國來來回回,起起落落,就這麼幾十個家族掌握著國家影響力。

所以,唐朝之所以能形成并發展科舉制,根本原因是,造紙技術和印刷技術的普及,打破了士族對知識的高成本壟斷,推動了庶民學習成本的解放。這是一次傳媒技術革命。唐朝大力推動科舉制度,恰恰是為了順應這種趨勢,進一步制衡地方郡望。地方的士族大地主逐漸沒落了,無法壟斷知識,也就無法壟斷對道統和政治倫理的解釋權...

與政治生態劇變一起發生的,還有兵制的變化。募兵制取代征兵制,士兵以當兵為職業,將領長期統帥一支軍隊,兵將之間有了隸屬關系,導致軍閥的形成。但軍閥不同于門閥的,是他們都是粗人,更不認那些道統的玩意兒。比如朱溫要是認,也不會干臟活兒了。結果,無論是唐朝不太聽話的藩鎮,還是五代的所謂皇帝,都是軍頭政治。

而之所以軍頭能稱帝,恰恰是因為中世社會固有的道統觀念,已然崩塌:皇帝輪流做,今年到我家!

道統崩塌,軍頭稱帝,是什麼樣?如下...

唐末五代十國,兄弟之間的皇位繼承或奪取有:

唐末:李儇→李曄后梁:朱友珪→朱友貞南吳:楊渥→楊渭→楊溥吳越:錢弘佐→錢弘倧→錢弘俶南漢:劉隱→劉巖;劉玢→劉晟北漢:劉繼恩→劉繼元閩國:王潮→王審知;王延翰→王延鈞荊南:高保融→高保勖馬楚:馬希聲→馬希范→馬希廣→馬希萼

叔侄之間的皇位繼承或奪取有:

唐:李瀍→李忱(叔)后晉:石敬瑭→石重貴(侄)后漢丶北漢:劉承癗→劉崇后周:郭威→柴榮(侄)閩國:王昶→王?(叔)荊南:高保勖→高繼沖(侄)

不算走馬燈似的改朝換代,連這種非父死子繼的不正常權力繼承,都高達21次.

..

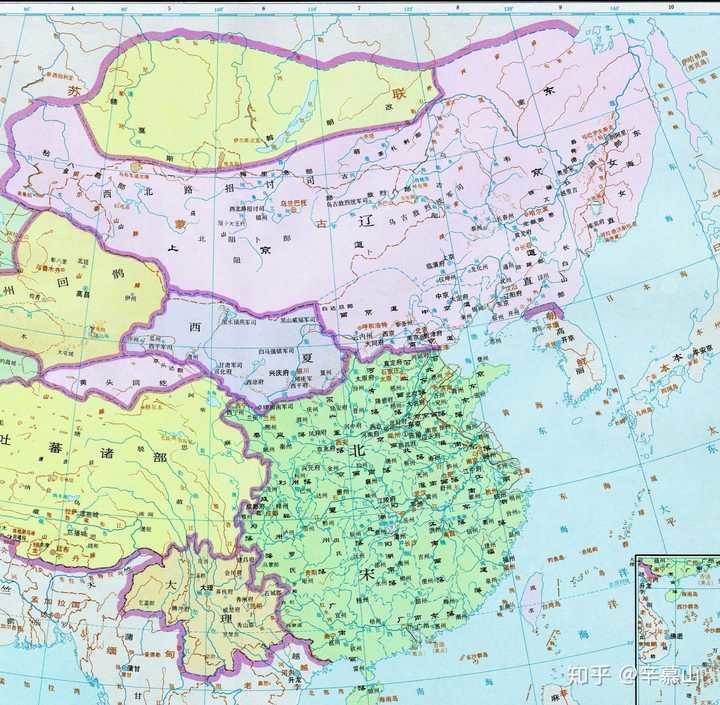

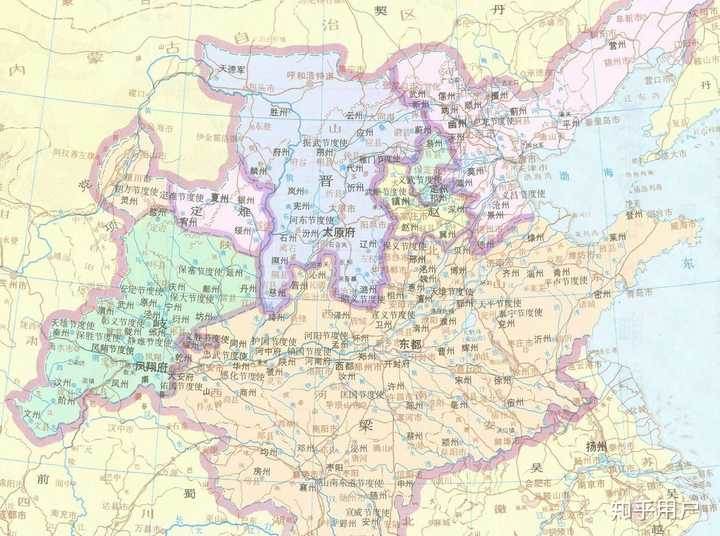

五代十國的54年間,中原相繼出現5個朝代,中原之外出現10個國家政權。

5個朝代的13個皇帝,和10個割據政權的57個國君(皇帝或國王),一共70個君主...

平均每年1.3個君主。其中,單個政權中,后漢4年的時間出現了2.5個皇帝...

其實把創業期的北宋也算進去,到宋太宗時期,拋開半年多的小皇帝,后周、北宋,2朝4代皇帝,郭威、柴榮、趙匡胤、趙光義,3姓4家...

我們看宋朝開國歷史,覺得開國皇帝在皇族血脈上居然是個單蹦,第二代皇帝就開始跑偏,挺奇特的...實際放在五代十國的傳統里,這真的不算啥。

五代十國的所有太子:南唐元宗李璟、南唐李弘冀、南唐后主李煜、前蜀王宗懿、前蜀王宗衍、后蜀后主孟昶

從公元901年,唐昭宗長子李裕被廢太子,到公元995年,宋太宗的兒子趙恒被立為太子,期間96年,將近100年的時間,別看皇帝70多個,卻滿打滿算才6個太子,根本沒有正兒八經立過。

說白了,只有南京的南唐政權,和巴蜀政權,這兩個在唐朝號稱「揚一益二」的富裕地區的政權,還愿意立太子。這里因為富裕,所以士族力量還相對強大,道統思想相對濃厚,連皇帝都附庸風雅,文采斐然。這兩個地區更像是富庶的士族力量在組織政權,于碎片化的亂世里進行自保,抵抗當時遍地的軍頭和兵痞,所以權力繼承仍然制度化,比較穩定一些。其他的五代八國,一概不立太子。為什麼?立了沒有用,龍椅屁股都坐不熱就會垮。像柴榮把皇位傳給了七歲的小兒子,才半年就讓「軍頭」趙匡胤給奪了。

五代十國,不僅政權更替飛速,而且同一政權內,縱使是兄終弟及,也罕有正常繼位。政變次數,恐怕比君主數量還多。而且,每次政變,都伴隨著燒殺搶掠。別看頂著皇帝的名頭,實際就是軍閥政治下的現象。

所以,五代和北宋初期,像趙光義這種作為皇帝弟弟,任開封府尹加親王爵,一般就是實際中的儲君地位。這就是因為弟弟要比兒子年長得多,把京師的中下層軍頭混熟了,才有可能壓得住軍人接班,家族的地位才能穩。這等于是軍頭政治的實際秩序是,大當家死了二當家上,而不是大當家的兒子上。大當家能把年長的親弟弟培養成二當家就算是家族的成功和保全了。不是皇帝不想立太子,皇帝就是個軍頭,軍頭這玩意是靠拳頭的沒法繼承。在早期,中唐不聽話的河朔藩鎮,很多造反的藩鎮節度使甚至是被士兵們趕鴨子上架,臨時推出來的老大,最后又被士兵們給做了...就是因為他們當了軍頭,卻聽唐廷中央的話,而不是去滿足這幫職業軍人利益集團的需求...職業軍人,在上個世紀也形成了龐大的利益集團并橫行了幾十年,有他們在,不會太平。

還別說,被南方新軍士兵趕鴨子上架,臨時推出的黎元洪,和唐朝早期的藩鎮現象還真是神似...

五代那個時候,親兒子年紀小是不頂用的,或者年紀大,但壓不住中下層軍官,繼位反而風險很大。因此,五代時期,兄弟接班,養子成風,實際多數都是一人一代之政權,二代開始就穩不住了,折騰一番,三代就該完蛋了。

因為士族瓦解,職業軍人利益集團橫行,道統崩潰,皇帝這招牌不值錢了,所以軍頭索性就都叫皇帝了...可太子...你是我大哥,我認你當皇帝,你兒子個乳臭未干的小屁孩,憑什麼管我?不行,讓小屁孩下來,大哥死了讓二哥上去!用黑社會那套比拼拳頭的大老粗的觀念一代入,立馬就什麼都理順了。所以,皇帝能讓自己弟弟混上幫派老二的位置,家族就算是穩的了,不然,身死家滅,滿門遭殃.

..

如果不是唐朝前期,祖上幾位太過輝煌,功德彪炳,李家正朔深入人心,歷史影響力太大,怕是唐廷在那軍頭越來越多的大趨勢下,根本熬不到晚唐...太討貓亂了...其實從唐玄宗募兵制改革后,征兵制下為國家盡每個成年人義務,短暫服役的流水兵狀態就被打破了。募兵制下越來越多是常年混跡在軍隊中的兵油子,是職業軍人。這些兵油子又靠軍人之間的部屬關系托起了一個個中高層軍頭,軍頭為了長期利益又推出了軍閥。唐玄宗只顧搞募兵制改革了,但對募兵制帶來的副作用之大完全沒預料到。安史之亂開始,其實就是軍頭政治的火苗初現,軍隊已經成為一個巨大的利益集團。軍閥坐擁龐大的職業軍人集團為政治基礎,開始挑戰朝廷。但軍隊畢竟沒有牢固的社會基礎,他們的利益是靠戰爭掠奪瓜分,所以當治理能力更高的朝廷遏制住軍頭的趨勢,老大安祿山沒法給兄弟們帶來利益和安全,就被兒子安慶緒殺換人。

安慶緒也不行,就又被軍頭老二史思明殺掉,他不行也被自己兒子殺。軍人集團起初也想建立新的道統,建立自己的政權。但他們發現,他們想盡量兼顧皇帝制下的政治秩序,也想搞父死子繼,但他們這個軍人群體的利益方向,實在是與這些正常的政治秩序的方向不一致。還是讓當下拳頭最大的軍頭當大哥,走山寨大當家二當家的形式最合適。父死子繼,只會讓他們這些軍閥政治生態中的既得利益者更混亂更危險。到最后,唐朝廷代表的牢固的社會基礎,和擅于治理得文官系統認定的道統與法統,與新興的職業軍人利益集團的對抗博弈。這是文人秩序與軍人秩序的長期歷史博弈,是道統與拳頭的博弈。中晚唐時期,由于皇族為了抑制武人,必須更依仗文官。文人的地位也開始明顯提高,文官黨爭越來越頻繁,越發具有宋明文官集團的典型特征,皇族、文人、軍人,三方之間形成了三角制衡。

職業軍人集團在安史之亂走到最后,算是明白了,治理天下他們不行,所以轉過來又認了唐朝的道統,卻在河北三鎮高度自治,不允許朝廷動搖該集團的根本利益。中晚唐,實際是文人集團與軍人集團的弱平衡狀態。

但黃巢之亂后,唐朝朝廷控制范圍徹底萎縮,根基被毀,維系這個朝廷對軍閥來說已經是不值得付出的成本,軍閥就開始打破這個弱平衡,奪過法統。但不得人心,靠比拳頭奪來法統,也會被人用拳頭奪去法統,這就是五代十國亂世了。這個時期,平衡被打破,碎片化的亂世讓文人很無奈,淪為了軍人的打工仔。殘唐之時,士族郡望還有一些力量,即使到了五代前中期在各國也都有人出任宰相高官,但實際上只是為軍閥打工,根本沒有什麼忠誠意識。所以五代十國換政權,換個朝代換個皇帝,文官就換個老闆,相比其他歷史時期,文官躺得很平,誰當皇帝就給誰打工,看得很開。

五代之亂,是軍閥之亂,對地方士族破壞加速。五代的士族是一代不如一代,到了宋朝,基本上士族就徹底瓦解了。這才有宋朝靠科舉全面從寒門中取士的歷史條件。五代是士族文人死撐了整個中晚唐,到最后撐不住,向軍人力量妥協,士族謝幕前的最后演出。之后就是庶族文人崛起,逐漸抑制軍人集團的時代。

趙匡胤杯酒釋兵權,不殺功臣,千古賢君風范...那是也殺不了啊。自己就是大軍頭,代表職業軍人利益集團。你就算是用冤假錯案,對中層軍頭進行政治牽連打擊,底下那批兵痞兵油子也不認這卯啊...蔣先生你弄我大B哥,我陳浩南、山雞等人就是不愿意,管你什麼理由....政治手段只是在道統穩固的時期才顯得師出有名一些。沒有道統,大家比拳頭,靠硬實力,靠軟實力玩輿論包袱沒有多強殺傷力。

所以,趙匡胤花大價錢,與這些中層軍頭共富貴,共天下,靠著自己作為活著的大哥,跟弟兄們說話還管點事,跟兄弟有一說一,把利益就地分了,解決了中層軍頭的威脅,其實已經很不容易了。

本來,趙光義接了趙匡胤的班,很可能是按照趙家兄弟間的金匱之盟約定好的,才能上位。他接班后,二趙的小弟,趙廷美又接了開封府尹,實際上很可能按照金匱之盟密約,是三兄弟輪流當皇帝,然后再傳回趙匡胤的兒子。可趙光義能甘心嗎?他好得也干了20多年,就逐步通過政治斗爭,把小弟趙廷美和趙匡胤的兒子,都給逼死...最終如愿讓自己兒子被立為太子,接了皇位。可北宋前幾個皇帝接老爸班時,個個都膽戰心驚。如果沒有成功轉型為瘋狂打壓軍人和將領的士大夫治國模式,可能北宋父死子繼正常接班也會是問題.

..

不過,趙光義盡管看起來窩窩囊囊,但他是實際上終結五代亂象的皇帝。包括堅持近運河為都,大批啟用文人,明修典章,重塑道統文脈,抑制武將,實行強干弱枝的基本國策,以科舉選拔制度為依托的,廣泛吸收庶族,重建新興的士大夫階層,甚至是恢復正常的父死子繼制度...盡管,這里邊很多都有副作用,一直影響著北宋的國運,但起碼,他也給近世社會定了個方向,為長期的有限分裂和大一統進行了探索。宋朝遏制軍頭政治,其實也是不得已走極端,一是塑造文臣與武將的鄙視鏈,讓武將的官階級別和榮譽感,以及仕途空空間,在文臣面前被踐踏。這是讓沒有數百年地方士族高門背景的寒門文人做流水宰相,給文人極為通常的利益共享渠道,用文官系統去打壓武官系統。

二是寧可造成冗兵,拖累財政,也要把絕大部分軍隊都集中到京師便于掌控,形成了近乎極端的強干弱枝。所以唐朝三五萬禁軍,到了《水滸傳》中,就成了八十萬禁軍...而且武將再有軍事才能,都要受控于進士出身的天子門生,文人士大夫。這些犧牲了效率,讓宋朝在版圖上無法伸張,但卻重塑了崩壞的道統,壓制住了唐朝募兵制改革之后,軍頭政治的難題。

從魏晉南北朝的士族門閥,到隋的八柱國集團,唐的五姓七望...那個紙貴時期,是先存在全國各個地方具有巨大地區影響力的地方大族,在地方大族的認可下,才有了能夠安撫地方大族,并展開積極央地合作的帝國中央。但唐五代,是中世政治的社會基礎瓦解的過程,并在五代徹底崩潰。舊的秩序結束,新的秩序還沒看到影子,亂象自然嚴重。

唐朝處在高門大姓的轉衰期,所以一會兒整個的《氏族志》,一會兒出個《姓氏錄》,把一些高門大姓,變著法的往下降,進行民望打擊。到宋朝,整出個《百家姓》后,后邊朝代就再不動作了。原因很簡單,沒必要了。士族門閥時期,高門大姓,可以繁榮千年不倒。科舉制下,權貴縉紳三五代就換一茬,隔幾十年,姓氏實力排序就全變了,沒必要再頻繁整了。因為士族力量瓦解了,軍頭也被新興庶族士大夫制約住了,所以從宋朝開始直到清朝滅亡,帝制結束,只有國能滅國,農民起義能滅國,而不再存在權臣或軍頭篡國的現象。清末的袁世凱屬于另一個大變局階段的產物了。

宋朝,一直都在全力摸索,如何克制亂局誘因,和重建新的,符合近世社會基礎的,被廣泛認可的道統倫理。

所以,從周敦頤到二程,到朱熹,理學發展起來了。一套更保守,更禁錮性的儒家思想發展起來了。女人要裹小腳,要舍命保貞操...上個世紀扣到孔子和秦始皇頭上的封建屎盆子,大部分是這個時期出現的...(秦始皇哭訴:老子后半生致力于反封建制度和反封建復辟,怎麼就成中國封建鼻祖了...馬克思:我也沒想到,其實我解釋過的...)高門大姓的貴族不再,那個時代必然要找到世家大地主莊園經濟瓦解后,更符合小農經濟的政治倫理解釋。存天理,滅人欲,盡管宋朝的理學,看起來有些冷酷,但他卻真很適合後來的超長大一統社會。在執法系統不發達的古代,每個人都在思想道德上,禁錮自己,社會確實能相對少些掠奪時的殘酷...讓閑言碎語對那些肆無忌憚的北宋兵痞,形成一種源自童年的道德禁錮咒,條件反射,他們好得會比五代十國時的兵痞收斂得多吧。

你和宋朝人談女權,說女孩子可以穿露腿裙,那結果不會是什麼女性的個性得到解放,而是奸殺案件的大規模上升,而且那年代地廣人稀,工具落后,還沒個攝像頭,可能大多是無頭案...

當唐五代亂局下,誅行不再切合實際,宋朝的誅心,確實是一種更好的方式...然而,隨著20世紀和21世紀信息化傳媒革命狂潮逐漸到來時,信息獲取成本越來越小,紛繁難辨的信息不斷下沉時,也許新的政治倫理正在醞釀。昨日齊聲稱贊的英雄,明日就會成為被扒皮唾罵的狗熊,昨日人人信任的權威,明日就會成為被批判諷刺的神棍...無論現實證據和形勢多麼明白,歐美甚至港台的那些對中國大陸懷有敵意的人,各種同溫層,就是死抱錯理,油鹽不進,一副死豬不怕開水燙的樣子.

..我們無法評價這到底是好還是壞,但我覺得,這只是21世紀傳媒技術革命下,世界性的各國社會基礎劇變的開胃菜而已。民粹主義席卷全球,我們能撐多久?這種變局下,意識形態的怪物,一旦放出來,開始可以咬人,但反噬時,咬自己也是毫不含糊的。