「兵馬未動,糧草先行」,這句話之所以耳熟能詳,就是因為它道出了古代戰爭中最大的制約因素,即遠距離糧食運輸問題。

對此問題,沈括在夢溪筆談里有詳細描述,詳述如下:

「余嘗計之,人負米六斗,卒自攜五日干糧,人餉一卒,一去可十八日」。即一民夫攜帶六斗米(75斤,應該說這是一個比較極限的重量)供應一個士兵,士兵自帶五日干糧(士兵有盔甲及武器負重,還需作戰,五日干糧已不少了),由于士兵和民夫都屬于強體力勞動者,故一人一天吃兩升米(2.5斤),六斗米兩人可吃15天,加上士兵自帶五日口糧,共可支撐18天,考慮到返程,則前進范圍為9天路程。

「二人餉一卒,一去可二十六日」。如兩民夫供應一個士兵,則一次可以維持十六天。

(一石二斗米,三個人每天要吃六升。八天以后,其中一個民夫背的米已經吃光,給他六天的口糧讓他先返回(考慮回程時負重已大為減輕,所以八天路程給六天口糧)。以后的八天,二人每天吃四升米。如果要計回程的話,只能前進十三天的路程。(前八天每天吃六升,后五天及回程每天吃四升米。這個有點類似長二捆火箭,助推器燃料耗盡后丟棄,主火箭繼續前行。)

「三人餉一卒,一去可三十一日......三人餉一卒,極矣。 」三個民夫供應一個士兵,一次可以維持三十一天。(三人背米一石八斗,前六天有四個人,每天吃八升米。減去一個民夫,給他四天口糧讓他返六日程。再往后的六天有三個人,每天吃六升。第十三天再減去一個民夫,給他九天口糧讓他返十二日程。

最后的十八天兩個人吃,每天四升。)如果要計回程的話,只可以前進十六天的路程。

所以說三個民夫供應一個士兵,已經到了極限了。

「.....更有死亡疾病者,所負之米,又以均之,則人所負,常不啻六斗矣。」在運輸的路上,經常會有人病死,死者身上的糧食,又被分配給了其他人。故每個民夫所背負的糧食,很可能不止六斗,這反之又加劇了人員損耗。

「若以畜乘運之,則駝負三石,馬騾一石五斗,驢一石。比之人遠,雖負多而費寡,然芻牧不時,畜多瘦死。一畜死,則并所負棄之。較之人負,利害相半。」駱駝、騾馬等大牲口,比人能背負更多糧食。但路上未必常有水草,還得拉它們所吃的飼料。一旦水草飼料不濟,牲口病死,所負糧食還得拋棄。總的算下來,運輸效率比之人力各有千秋。

對照沈括的論述,結合徒步驢友在山區的實際經驗,民夫長距離運輸糧食,按單人負重75斤,一天單人吃掉2.5斤糧食,一天徒步前行20公里計算,得出結論是:

一個民夫供應一兵,耗糧87.5斤, 可達作戰半徑9天,約180公里;

兩個民夫供應一兵,耗糧147.5斤,可達作戰半徑13天,約260公里;

三個民夫供應一兵,耗糧207.5斤,可達作戰半徑16天,約320公里。

以上只是部隊能夠行軍到達的距離,尚未考慮作戰時間,如遇堅城不下或戰斗膠著,則軍糧運輸問題馬上凸顯,需持續從后方運糧。對此也比照《夢溪筆談》做了估算,過程太過冗長,不再錄之,感興趣的讀者可細研并討論。此處直接說結論:

一民夫運糧,可前進14天,280公里,送達前線5斤,耗費 75斤,運輸耗費比1:15。

二民夫運糧,可前進19天,380公里,送達前線5斤,耗費150斤。運輸耗費比1:30。

三民夫運糧,可前進21天,420公里,送達前線5斤,耗費225斤。運輸耗費比1:45。

四民夫運糧,可前進23天,460公里,送達前線5斤,耗費300斤。運輸耗費比1:60。

五民夫運糧,可前進24天,480公里,送達前線5斤,耗費375斤。運輸耗費比1:75。

可見糧食損耗很大,能運輸到前線囤積起來的更少,而且隨著距離的增加,運輸耗損成倍增加,大部分都要損耗在途中。

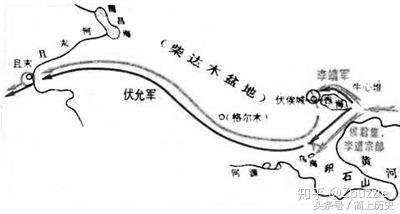

以諸葛武侯第一次北伐出動十萬軍隊為例,就要用三十萬民夫運糧,作戰半徑才可以達到400公里,這對蜀地九十萬人口來說事實上是不可能的。這也說明諸葛亮選擇祁山道的原因,他意圖利用西漢水漕運運糧。

他發明木牛流馬應該也就是類似獨輪手推車之類的物件,變滑動摩擦為滾動摩擦,可使民夫單人運糧負重大幅增加,但對于這樣的運糧黑洞,依然是杯水車薪。

所以古代軍糧運輸,只能考慮漕運,秦始皇開鑿靈渠,隋煬帝修大運河,無不是為此。

題目問題的原因也在于此。一是當大量民夫運糧時,從事強體力勞動所需要的糧食量會比平時增加很多。二是會造成大量青壯年運糧,無人從事其他農業生產,對社會經濟造成大的影響。三是沿途會有很多浪費,比如人死所負糧食被丟棄、或敵軍有意燒毀等。