生性涼薄完全是對張愛玲的誤解。

你覺得她性格冰冷,那你能夠得上當她朋友的資格嗎?

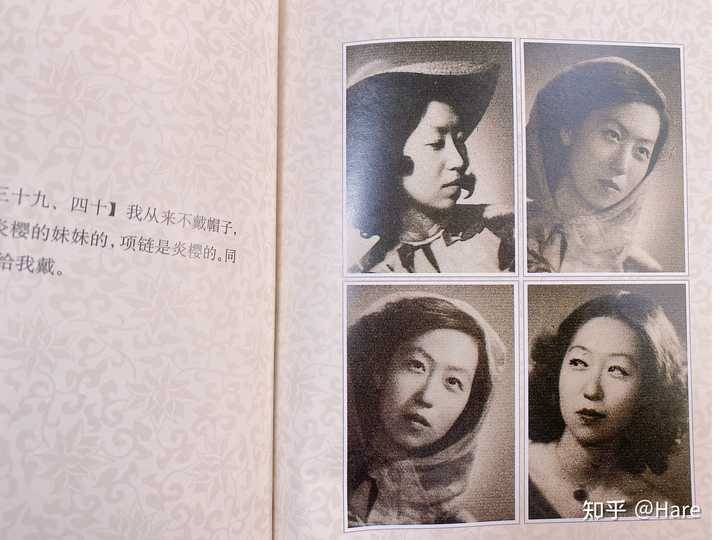

她上大學就有一個好朋友叫炎櫻,兩個人從香港回到淪陷區上海,關系還是好得不得了。

後來她輾轉到了香港和日本,都有炎櫻的接濟和幫助。

到了香港,交到了終身好友,鄺文美,和她的丈夫宋琪。

她剛到美國也交往到了一個好朋友,這在賴雅的日記提到過。

而鄺文美關于張愛玲的性格,專門發文章解釋過:因為張愛玲近視的非常厲害,還不喜歡戴眼鏡,看人真的就是一個華影,所以別人走過她面前看不到,所以大家覺得她生性涼薄。

其次關于性格這點,因為和陌生人不是自來熟,所以說話不多,聚會的人可能就會對張愛玲有這種印象。實際情況是張愛玲對待熟人和朋友,非常隨和熱情,非常幽默,完全就是極與極。

鄺文美發表的這篇文章,張愛玲的母親病重時看到過,她母親也是非常認同鄺文美的這篇文章的。

張愛玲當孩子期,小時候的性格應該是那種活潑開朗的,還是娘子軍的頭呢。這在張子靜的書籍描述過。但后天對性格塑造有非常大的影響。

因為家庭和時代原因,皇上沒了,民國來了,父親不學無術,無事可干,每天抽大煙,家里的氣氛是沉悶的,屋頂永遠是灰撲撲,懶洋洋的,沒有父母陪伴,只有傭人。

繼母來了,生活在一起更要謹小慎微,言語肯定不自由。

後來和母親、姑姑生活,寄人籬下,女人多的地方事情多。加上張愛玲的母親是個神經質的女人,控制不住情緒,對張愛玲語言精神攻擊,新時代女性對張愛玲的標準非常高,致力于打造成名媛,這2位女性把張愛玲訓練的早早沒了好奇心。

等去了香港上大學,海闊天空了,交往了熱情開朗的朋友,張愛玲的性格才慢慢恢復過來。

對待胡蘭成這廝,真的是牙根癢癢,來信騷擾張愛玲,人家不理,不回信,這廝出書開始亂編排,張愛玲看完后覺得:把她寫的不清不楚,認為胡蘭成「他也不至于老成了這個樣子」。

這人除了渣就是渣。對付渣男就要不留情。除了這人之外,張愛玲對待別人都很好。

對朋友非常好,來往信件的內容都會關心朋友的家人。她的朋友除了最好的鄺文美,還包含夏志清,美國幫她找房子的林式同等等。

對自己的姑姑,1981年恢復聯系后給姑姑第一時間寄錢。

對自己的親身母親,收到母親去世留給她的東西,大病了一場,兩個月后才開始整理母親留給她的箱子,箱子打開,全是悲傷。這在賴雅的日記提到。

至于病重的時候為什麼不去見母親最后一面,主要是張愛玲那時候沒錢,經濟窘迫,美國去歐洲的機票據說是天價,所以張愛玲才去不了。

對自己的親弟弟,弟弟對她傷的很深,在對親戚的信件中,描述家姐張愛玲是家門不幸。而這封信是張愛玲在被父親幽禁時看見的。試問每個姐姐看到自己的親弟弟這樣說自己,心里是什麼感受?

晚年弟弟聯系張愛玲的第一封信里面,就是包含了要錢。張愛玲真的是心胸寬廣,本來想寄錢的,但考慮到寄回去引起禍端,萬一查錢,又惹麻煩,所以沒給錢,只說了真是慚愧。