考古學講的是實物證據,所謂實物就是相對于書本上的文字而言的。夏的概念來源于文獻,它和周口店、半坡、二里頭這樣的概念不在一個層面上,所以不存在考古承認不承認的問題,只存在歷史學家是否承認的問題,還有考古證據和文獻是否或者在多大程度上耦合的問題。實物沒有被文字所記錄,或者有文字記錄的東西找不到(難以確定)相關實物,都是很平常的事情。即便是昨天發生的案件,要同時找到目擊者(證言)和實物證據相合尚且不容易,更何況古代。

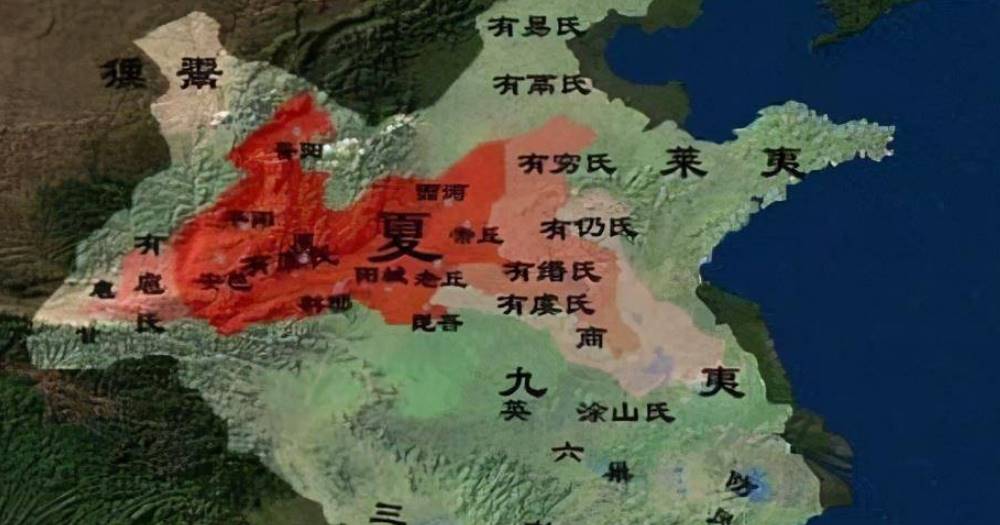

現在的情況是,大多數國內學者認為二里頭(考古證據)可以和夏(文獻記載)相匹配,而相當部分國外學者(不一定是考古學者)對此持懷疑或否定態度。但是,這是否真的可以概括為國內外差別是存疑的,而且國外并不否認二里頭及其所代表的文明發展水平。

他們對這一問題的態度或立場可以試舉幾例:

1.羅泰:《 中國早期文明中「城市」的發展階段 》, 《徐蘋芳先生紀念文集》編輯委員會編《徐蘋芳先生紀念文集 上 》,上海古籍出版社,2012

令人好奇的是,與我們觀察到的新石器時代晚期的情況相似,一些中國青銅時代較大的聚落遺址,包括一些公認的主要國家的都城都不見城墻。一個早期的例子,是河南偃師二里頭遺址(圖四-1),它或許是中原地區一個成熟的王朝國家最早的都城, ……

《羅泰(Lothar Von Falkenhausen)教授訪談》,《考古與文物》2012年第1期 。

問:對文獻記載的夏代是否存在這一問題,國外漢學界是如何看待的?您自己是怎麼看的?

羅泰:夏代作為中國歷史的一個時間概念,從公元前的某年到公元前的某年,這個提法應該是不成問題的,好像現在有分歧的是夏王朝這個概念到底相當于物質文化的哪一個現象。

中國學術界現在已經基本上接受了夏王朝就是相當于二里頭這個階段的說法。這一點我們在西方也都知道,是不是這樣子,從純粹考古學的立場來說好像是不重要的。西方對這個問題往往興趣比較弱,而且西方學者在研究中國古代文明的時候最有興趣的是更加抽象的問題,如社會復雜化過程等等。

嚴格地說,夏朝的問題首先是一個文獻歷史學問題,不直接牽涉到考古學。西方漢學界在研究古文獻的時候有這麼一種習慣,就是首先把文獻的成文時間及它的性質弄清楚。

比如《孟子》里有關夏王朝的記載,要首先探索這些記載在《孟子》中的上下文,要明白作者在提到夏王朝時候的意圖。換一句話來說,我們不把《孟子》作為關于夏朝歷史的一種很可靠的信息,而作為戰國時代的某一個人有關夏朝的記憶——而且他剛好在這個地方提到這個記憶背后有具體的、跟戰國時代的情況有關的需要,是不是他當時真正知道這個比自己早那麼多年的一個時代的實際情況,這現在很難說。

當然我們可以看考古材料能否有線索讓我們判斷《孟子》有關夏代說得對不對,但是考古材料往往不適合解決這個問題。

無論如何,把《孟子》拿來解釋公元前二千年前的考古學材料絕對是不行的。所以如果西方學者談到夏王朝的話,他往往采取這樣的一個提法,就是說夏朝在後來某某一個時代的文獻中有所反映,是不是真的有這麼一些事情,那就要等到將來有更可靠的材料再來判斷。

另一方面,現在也已經不可否認二里頭有一個龐大的國家存在,而且跟二里頭以前的晚期新石器時代不但不一樣,而且達到了一個完全新的發展階段,應該符合在中國大規模國家的首先出現,就是西方學者稱之為社會復雜化的一個突破。這也許就是以前所提到的這個夏朝,是不是這樣,好像從考古的立場來說是無所謂的,我們現在從考古的立場可以很自信地說,社會發展史的現象如何如何,但是這個階段當時叫什麼名字,後來人叫什麼名字,好像都比較模糊,而且這也不是考古學一定要關心的課題。

2.艾蘭:《二里頭與中華文明的形成:一種新的范式》, 《早期中國歷史、思想與文化 》 , 2011

以下為摘要

隨著數十年來大量考古發掘資料的積累,中國學者一般認為「夏」是真實存在的。但是,在美國學術界,對于「夏」的存在一般持審慎態度,甚至有極端的修正派史學流派不但對「夏」的歷史真實性提出挑戰,而且對「中國」這個概念用于先秦時代也提出懷疑。艾蘭指出:「歷史的」記載總是有著一定撰寫目的的,不同于后世對待它們的目的。從殷墟所出的甲骨文來看,其中并無能夠證明夏朝存在的確鑿證據。所以,她假設「商人有一個關于夏的神話建構,并把它當作與自己的信仰相背的早期族群,而這個神話又被征服商朝的周人重釋為一個歷史上的朝代」。

她認為,盡管「夏」是否為神話有待討論,但是,如果我們要作歷史的重建,并不應該靠那些具有神話性的材料,而應立足于考古學資料。同時,她也發現,一些學者開始不受文獻資料的影響,以更為慎重的態度對待文獻與考古資料的整合,嘗試用確鑿的考古學證據證明偃師二里頭為中心的早期青銅時代文化的復雜性和成熟性,例如劉莉和陳星燦教授所著的《中國早期國家的形成》(State Formation in Early China),他們關于二里頭具有了超出任何同時期文化的國家管理水平和疆域的假設,顯然是成立的。

艾蘭引用了「文化霸權」概念,認為一種精英文化(elite culture),其最早積淀并形成于公元前二千紀早期并以河南偃師二里頭為中心,在商代末葉以前確立了在中國大陸的文化霸權。

如果我們更多的關注于文化影響而非政治權威,就會發現這種「文化霸權」的具體表現:青銅禮器及相關事物(青銅儀仗兵器、特定類型的玉器、依據甲骨裂兆)作為精英文化的權威性標志,其形制與紋飾在晚商的所有中國區域都是共通的。同時,艾蘭也認為,中國古代作為禮器而普遍存在的青銅器系斯佩伯(Dan Sperber)所說的「文化表象」(cultural representations),即反復傳播(這種傳播出于模仿、趨同心理,可能并不傳播任何技術便利)。據此,結合「文化霸權」現象,艾蘭假設:在古代,如同在現代,「文化表象」有著由強勢一方到弱勢一方傳遞的傾向。而且,雖然強勢文化的文化樣式易于在傳播中發生變化,但此等變化均被限制在強勢文化已知的基本樣式的范圍內。

艾蘭認為,二里頭遺址的重要性不在于它最早使用青銅器,而在于它最早使用青銅鑄造禮器。盡管冶銅技術起源于何處尚未可知,但二里頭遺址青銅容器鑄造中所使用的合范技術顯然是中國的傳統。況且,無論王城崗和二里頭是否為夏都,但嵩山自古就以來就有不同尋常的宗教地位,應是值得注意的現象。據此,結合二里頭時代的文化內涵,可知禮制應初步形成于二里頭時代,「文化表象」和「文化霸權」在當時很可能已經存在。而與其同時期的大甸子遺址所出的花紋罐,不排除模仿二里頭文化木器、漆器的圖案的可能。同時,「文化表象」和「文化霸權」也表現在二里頭文化、二里崗文化、殷墟晚商文化和周文化的關系上。通過對這一階段部分遺物(主要包括可能象征禮制的青銅器和陶器)的形制和紋飾的研究,艾蘭認為,二里頭文化、二里崗文化、殷墟晚商文化和周文化在禮器上表現出極強的傳承性,從「精英文化」和「文化表象」的角度講,延續發展的中華古代文明,正是發端于二里頭時代所開創的禮制文化。

3.Liu Li.Academic freedom, political correctness,and early civilisation in Chinese archaeology:the debate on Xia-Erlitou relations.ANTIQUITY 83 (2009): 831–843. 劉莉:學術自由、政治正確與中國考古學中的早期文明:關于二里頭-夏關系的爭論

先是對三種意見的綜述

For the majority of Chinese people, there is little doubt that Xia was the ?rst dynasty in Chinese history.

……In fact, few archaeologists or historians in China today express in publication any doubt regarding the existence of Xia, either as a dynasty or as a people.

In the West,many scholars, but not all (e.g.Childs-Johnson 1995), hold opinions different from those of Chinese archaeologists (e.g. Keightley 1978; Allan 1984, 1991; Thorp 1991,2006; Linduff 1998: 629; Bagley 1999: 130-1; Railey 1999: 178-86; ).

These opinions may be summarised as follows: The existence of the Xia dynasty is questionable, and the argument that Erlitou represents Xia cannot be proven. A common critique holds that the dynasticstatus of Xia was invented by the Zhou dynasty, who conquered the Shang, although much less complex in social organisation.

The invention of a previous dynasty was intended to

justify the Zhou conquest of Shang under the Mandate of Heaven (Allan 1991: 57-73).Moreover, some Xia kings are said to have been Western Zhou fabrications (Keightley 1978:432-3). At present, no contemporary inscribed objects have been unearthed which directly identify the Xia; thus there is no way to prove, with hard evidence, the existence of Xia as a dynasty or as any type of political entity.

Nevertheless, it should be pointed out that increasing numbers of sinologists have recently begun to accept that Erlitou shows a high degree of cultural-political sophistication, which can be seen as indicating a civilisation or state-level society (e.g. Allan 2007).

需要注意她列舉的艾蘭和吉德煒按照我們的標準看與其說是考古學家,不如說是歷史學家、古文字學家(甲骨和金文)或漢學家。

The third view regarding this debate is that, although there is no way at present to prove archaeologically the existence of the Xia as a dynasty, nevertheless early oral traditions may have preserved the memory of a Xia people, who are recorded in ancient texts which have survived in versions datable to the mid- to late ?rst millennium BC.

(Liu & Xu 2007:898). These two classes of data (legends and archaeology) are not directly comparable, and archaeological data should and can be analysed as primary source-material, independently of traditional texts. Each of these two types of evidence must be critically studied on its own terms, with methods appropriate to each type of information.

Only after the documentary and archaeological records have been independently worked out can they be considered together (Liu & Chen 2003: 148; Liu 2004: 10; Liu & Xu 2007: 900).

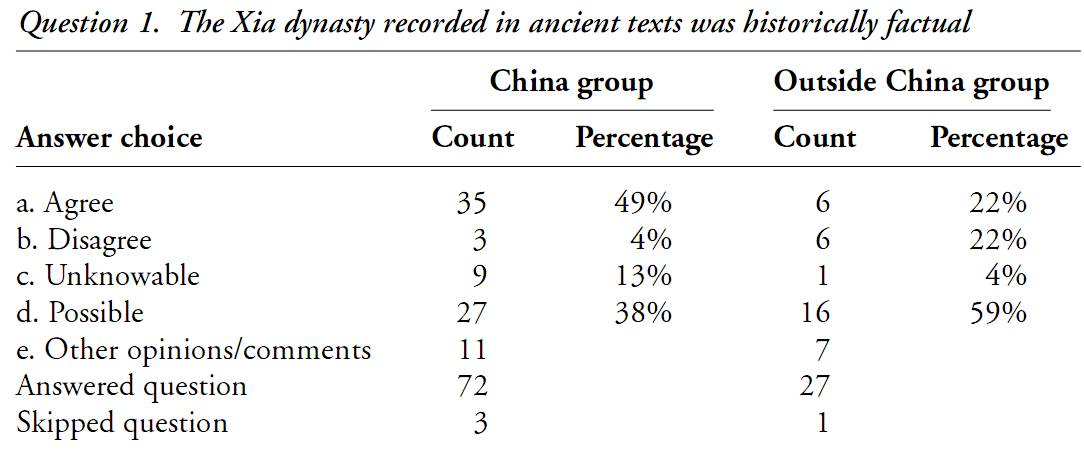

然后作者針對相關大學學者和學生設計了一些問卷調查,分成中國組和外國組(含美國、加拿大、澳大利亞等)進行分析,比如:

這個調查的樣本數量和覆蓋率暫且不論,但光從這一結果看,有一半的國內學者和學生并不投給agree,如果是Agree和Possible相加,則中外并無顯著區別,說明問題并不是「國外不承認」這麼簡單

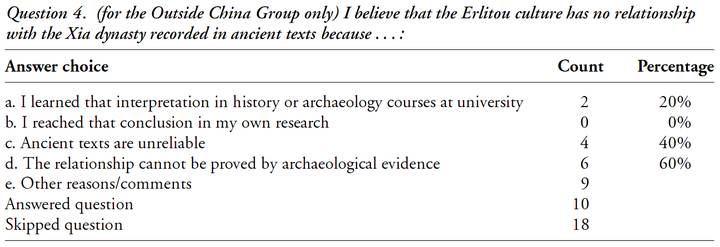

這個問題設計則可能契合題主原意,但是其中有7人指出目前沒有決定性證據支持或反對二里頭-夏之間的聯系。

另外遺憾的是沒有人選擇b,也就是說「不承認」不是出于自己的研究。說白了,關心并真正做這個課題的外國人肯定還是比中國人少太多,羅泰的訪談可以側面印證。

結論則說:There is nothing inappropriate in the fact that people of different social and cultural backgrounds may use different approaches and methods to investigate archaeological and historical questions and so reach different conclusions.

But it would be more productive to promote further intellectual discussion rather than to politicise the debate.

另外是上述 the third view:許宏、劉莉:《關于二里頭遺址的省思》,《文物》2008年第1期 。

最早的包含有商王名字的文字記載是出土于商朝后期都城安陽殷墟的甲骨文。然而,這些文字材料中沒有任何關于夏的記載,也沒有關于商的世系。夏商世系出現于更晚的戰國至漢代文獻中,其中引用最為頻繁的是《古本竹書紀年》和《史記》。其成書比商王朝晚700年以上。1920年代,王國維基于他對殷墟出土甲骨文的研究,發現甲骨文中的商王名號與《史記》中的商王世系可以相互對應[31]。

王國維進而推論道:「由殷周世系之確實,因之推想夏后氏世系之確實,此又當然之事也」[32]。這一觀點為國內考古學家和歷史學家所普遍認同。考古學家認為有必要且有可能找到夏人和夏王朝的文化遺存,最終目標則是要在考古材料與歷史文獻整合的基礎上重建夏史。

這一重建夏商世系的總體取向存在的一個明顯的缺陷,是混淆了編年史和口傳世系間的差異。前者旨在確切記錄真實歷史事件的時間序列,而后者則無法得出絕對的時間框架,因為它「有意顯示和傳達那些被認為是重要的事件,而絕對年代則從不,也不可能是其記錄中之一項」[33]。這兩類信息往往作為完整的信仰系統出現于古代文獻,因為古人并不把它們看作是分隔的實體。然而,對于現代考古學家和歷史學家來說,神話、傳說和歷史是需要區別對待的。

如前所述,盡管甲骨文是中國包含一個王朝的時間序列在內的最早的文字記錄,但它們沒有提供一個關于各王在位時間跨度的年譜。由于甲骨文用于記錄祭祀儀禮的過程,貞人沒有必要有意留下確切的各王在位的時間長度,或者這類信息被認為是不重要的而不必加以記錄。吉德煒指出,只有到了殷墟晚期,關于王年的確切記錄才出現于祭祀周期,但似乎即使這時商人自己對其以前各王在位的長度也沒有明確的觀念。因此,商是否記錄下了一個確切的商王世系且將其傳給其后的王朝,還是值得懷疑的[34],更不必說推定的更早的夏世系了。最早見于戰國至漢代文獻的夏和商的世系不是史學意義上的編年史,宗譜中的早期國王更像是在其后演變過程中被創造、編輯和改進而來的[35]。

因此,不少文獻中夏和商的王系應理解為口傳的世系。盡管在公元前兩千紀的后半商和其他同時期人群中可能有關于夏人的口頭傳說,夏也很可能是早于商的一個重要的政治實體,但在沒有夏當時的文字材料發現的情況下,作為一個王朝的夏的存在還無法得到證明。

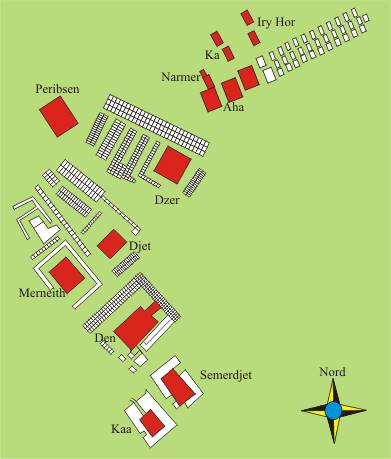

古代中國不是惟一為遠古王系所困擾的社會。蘇美爾、埃及、瑪雅和許多其他文明都有文字記載來證明他們深遠而感人的歷史,這些歷史記載源自口頭傳說。據Henige對許多古代王朝王室世系的系統研究[36],一系列紀年上的扭曲變形可以出現在對口頭傳說社會的王系、宗譜和其他關于歷史時間跨度推測的處理上。宗譜可以通過壓縮被縮短,在這種情況下,被記住的只有最早的開國的幾代和最近立為嫡嗣的四至六代。

與此形成對比且更為普遍的是,宗譜也會被人為地延長。在王系中,可以看到對既往時間長度的夸大的描述[37]。

有充足的例證可以說明王系在時間上被扭曲的情況。例如,蘇美爾的王系成文于公元前2100年,記述了到那時為止統治美索不達米亞的王朝的順序。它列出了前后相繼的約115個統治者的名字,但實際上,這些王分屬于不同的城市國家,其中許多是同時存在而非先后關系。由于年代上的扭曲,蘇美爾的王系把本來600余年的歷史時期拉長為一個超過1900年的統治期[38]。公元前一世紀瑪雅早期紀念碑上的文字,把其王室的具有重要宗教儀式內容的日歷始點追溯到公元前3114年[39],而這比最早的農業群落出現于這一地區早了1000年[40]。

許多瑪雅紀念碑刻銘的主要目的是贊揚統治者和他們的世系,所以一個以世系的連續性和祖先崇拜為核心的,具有特定的社會、政治和宗教背景的貴族活動的悠久歷史被編造出來[41]。印加和阿茲特克的國君也重寫了他們的歷史和信仰系統,強調他們與太陽神的神圣聯系,以證明他們政治、經濟、軍事擴張的正當性[42]。

這并不是說所有的歷史文獻都是政治宣傳,但統治者確有明顯的政治動機去制造和操縱王系和宗譜。任何對歷史的闡述都包含了當代社會的需求。沒有理由相信中國古代的歷史學家在創作王室宗譜時對于這樣的政治動機具有免疫的功能。事實上,Henige所討論的口傳歷史中許多類型的扭曲變形[43]也見于夏商年譜,它們似乎是傳說與史實、口傳歷史和歷史記載的混合物。

甲骨文和后代文獻中某些早期君主的名字可能的確是經若干世代口口相傳的真實人物。但這些王系并非王朝歷史完整的記述或確切的序列,被數百年乃至上千年后的歷史學家安排給夏商王朝的各種時間跨度,不應被當作等同于編年史的時間框架。利用這些文獻材料進行與考古學的整合研究之前,我們需要首先搞清它們為何又是如何被創作出來的。

4. Colin Renfrew在第二屆世界考古論壇·公眾考古講座的講演

http://www.cssn.cn/zgs/zgs_dh/201602/t20160214_2864669.shtml

有時,我在想,中國考古學者是不是過分依賴于文字書寫的歷史。曾有一種觀念,中國的歷史始于商代———在公元前1400年至1300年出現了文明和國家形態的社會。

如果你足夠勇敢的話,還可以把這個地區的國家和文明起源向前推幾百年 (據河南偃師二里頭遺址的考古發現),即便如此,依然晚于公元前2000年。一旦你只肯相信有文字記載的歷史,就不會意識到中國考古學界在過去十幾年間所取得的成績。

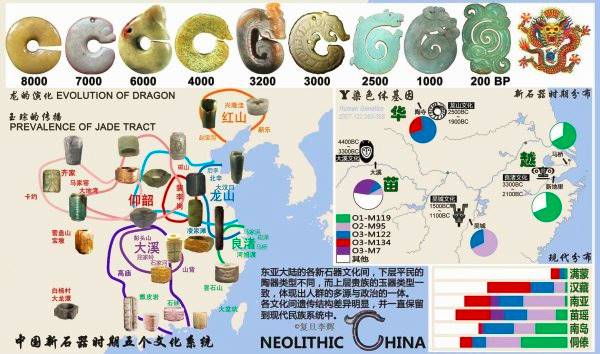

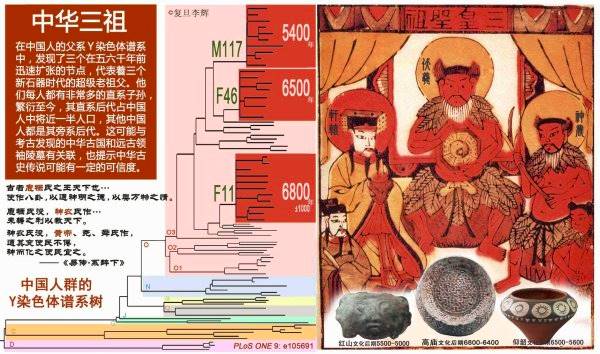

考證中國的文明起源,或者是國家形態社會的出現,我們不必停留在商代。良渚遺址以及中國其他地區的研究進展,提供了大量證據———公元前3000年,中國已經進入了文明的發展階段,可能略晚于美索不達米亞文明。除了發達的灌溉體系,早期良渚還有一個人工湖,唯有國家形態的社會才有能力去從事大型的土木工程建設。當然,這種能力在工藝復雜、制作精良 的玉琮上得到了充分的體現。

人類與古代器物的制作材料之間有非常密切的關系。

我想強調的是,人類通過自己的創造性活動,利用物質并賦予其重要意義,進而表達人類的認知和立場。究竟是大理石還是玉器,如果沒有人類的選擇,兩種材料就不會像現在這樣,有這麼大的想象余地。人類在加工時進行了量化,給予物質更高的價值,同時與外在世界建立了新的聯系,而一些世俗觀念與宗教信仰也由此形成。

再來談一下國家形態社會的問題。 場下有位同學問,古代中國究竟何時進入國家形態社會? 二里頭遺址、陶寺遺址、良渚遺址,哪里的考古發現才是準確的參考答案? 這是一個關于國家形態社會 的定義問題。如果大家的定義一致,那麼很容易達成共識。一般來說有三條標準,規模、城市化、文字。很顯然,良渚文化滿足了前兩條,缺少了文字。

不過我認 為,這個定義的界限并非牢不可破,在判別是否進入國家形態社會時,社會關系、社會階層化、社會專業化、禮儀體系中心化等要素同樣很關鍵。我們不能孤立地看 待一種定義,應該與世界其他早期文明國家進行聯系和比較,如蘇美爾文明和中美洲文明。在對良渚的社會組織結構進行更為深入的研究后,我們才有可能收集充分 的證據來證明國家形態社會已經形成,這同樣也適用于二里頭與陶寺的考古工作。要劃定一個取得共識的時間界限,目前看來,并不容易。

對Renfrew的訪談:

http://www.thepaper.cn/www/v3/jsp/newsDetail_forward_1414796

澎湃新聞: 中國早年有一位考古學的學者曾提出一種方法叫做「二重證據法」,對後來的中國考古學影響至深,也受到很多爭議。

意思是有兩種證據,地下的考古材料和地上的 傳世文獻,地下材料可以幫助驗證傳世文獻的真實性,您怎麼看待這一傳統對中國考古學的影響?文獻和考古材料的關系應該如何處理?

倫福儒: 我認為過分地倚重紙上材料對于中國考古學來說并不是什麼優勢。過往中國考古學對于朝代更迭的概念十分重視,比如現在人們對秦代已經有了充分的了解,之前的 商代也得到了充分的證據,可是再往前的夏代就因為材料的有限而顯得撲朔迷離,這個話題引得學界諸多爭議,但我覺得這不是一種好的理解中國的方式,因為越來 越多的出土材料顯示,在商代和有爭議的夏代之前,中國新石器時代的早期和晚期都有著非常豐富的文化遺存,這在中國考古學過去70年的工作中已經得到了印證 和展現,但我覺得這一時期在中國的考古學上被遠遠低估了,其原因就是由于過多依賴于有文字記載的證據。

文字固然相當重要,但是如果認為考古學是用來證實或 補充文獻記載的話,僅僅作為次要的、輔助的地位,我要說不是這樣的,考古學有其獨立性。

我對文獻資料固然很重視,但是書寫是經常被扭曲的,它們是由那些希望表述自己觀點的人寫成,它們由希望證明自己合法的權力者寫成的。而就像我說,中國關于公元前3000年到公元前2000年間的考古研究正在蓬勃展開,這一時間段沒有任何書寫的文字留存,但是越來越多有趣的材料正在重見天日,比如一些可以證明中國早期信仰體系的證據。

……

現在人們還不十分清楚這些技術的起源和發生,所以我剛才說中國的新石器時代晚期是十分有趣的時代,在過去十年剛剛被重視起來,還沒有得到全面的研究。回到你最早的問題,如果人們過于依賴文字的話,那麼對中國研究只能始于商代,那你可能會錯過至少一半的故事。

而我認為,通常人們認為中國的文明略晚于美索不達米亞和埃及,這兩個文明的起源大約在公元前3000年,這不假。而中國的文明僅僅在公元前17世紀的商代才開始,這種說法僅僅以文字作為衡量,在我看來是大大低估了中國新石器時代晚期的豐富性。我敢打個小賭,不到十年內,人們就會開始在新石器時代的范疇內討論中國起源,因為我見到了非常成熟的考古項目,其中出土的精美物件很大程度反映了當時社會的復雜程度和階級制度,也許有的研究人員已經意識到了這一點,但他們過于謙虛不敢直言「這就是中國文明的起源」。

5.《與張光直先生談夏文化考古》: 張立東、任飛編 《手鏟釋天書:與夏文化探索者的對話》,大象出版社,2001

……安陽的發掘讓學者們體會到史書里的夏代恐怕也是有根據。

不過史語所到了台灣以后,這群安陽的工作者里并沒有人專門從事夏代的研究,因為當時沒有新的材料。所以李濟之先生在課堂上也并沒有具體談到夏代的問題。他的觀念是如果沒有考古材料,他便不提。安陽小屯以前的古史他是不討論的。他當時教課的范圍與李玄伯先生是分得很清楚。考古他教,古史李玄伯先生教。 ……

西方學者對夏代問題的保留態度,主要是基于出土文字材料的缺乏。二里頭文化從考古證據上來看,還是屬于史前;也就是說它沒有文字。西方學者不愿意認定二里頭是夏代有他們的考慮,而這樣的考慮也是出于做學問的謹慎態度。這是可取的,我們不需要去批評。從學術研究的立場來講,在材料還不完備的時候,不同的說法是可以同時存在的,我們不需要去排斥異說或判定誰是誰非。

不管怎麼說,二里頭是不是夏,將來有了新的考古材料以后,必定能夠有所定奪。我們現在不需要刻意地對這個問題下個定論。

講到民族情感的問題,我想這點是中國人與外國人在做中國考古時所有的一個明顯的不同點。中國人做中國考古自然地會有一種文化與歷史的使命感,會有一種對自己文化、自己歷史的情感在里面。比方說,假如今天我在商丘找到了商代的都城,那種喜悅與高興,那種與自己文化歷史相銜接的感覺,不是一個從事三代考古的西方學者所能體會的。

6. Shelach G, Jaffe Y. The Earliest States in China: A Long-term Trajectory Approach[J].

Journal of Archaeological Research, 2014, 22(4):327-364.

這種就是完全不考慮夏問題的研究,吉迪不否認二里頭是state-level society,但認為把它視為中國唯一的最早國家的觀念還是受了傳統史觀的影響

Pursuant to the above observations, we argue that the rise of states in the middle Yellow River area can be divided into at least two phases. The ?rst phase saw the rise of relatively unstable regional states during the Longshan and Erlitou periods:the second phase involved the rapid emergence of a supraregional state during the Erligang period.

……It is our conclusion that theories that view Erlitou as the single earliest state in China are still very much rooted in the traditional historical paradigms of dynastic succession.

7.許宏: 「夏王朝」考古:學術史 新動向 新思考——在日本京都大學人文科學研究所的演講提要 ,「夏王朝」考古:學術史·新動向·新思考_考古人許宏_新浪博客

2010年3月,駒澤大學飯島武次教授,在敝所(社科院考古所——轉載者注)做了一場題為《二里頭文化と夏王朝の年代》的講座。

其中他談到:

關于這一問題,我在『中國考古學概論』[i]「第8章?第2節中國古代文明」中指出:「認為二里頭文化是夏王朝時代的文化應是合理的」。

是年,岡村秀典氏也寫了基本上肯定夏王朝存在的文章,并出版了『夏王朝————王権誕生の考古學』[ii],從書名看就是明確提出「夏王朝肯定論」的著作。

2003年以前,日本沒有學者肯定夏王朝的存在,這一年可以說是日本關于夏文化考古學的轉型年。

除了飯島、岡村兩位先生之外,其他日本學者也有開始持「夏王朝肯定論」者,如宮本一夫教授[iii]等。

…… 因而,對于二里頭文化至二里岡文化期的廣域王權國家遺存,日本學者(西江清高——轉載者注)首倡的「初期王朝」的提法[xvii]是妥當的。

總之,連有些著名學者都覺得1無所謂2難下定論3不同說法可以并存 的問題,普通人一定要弄清楚判定誰是誰非,并且把學術問題泛化,可能是鉆牛角尖或過于敏感了。另外,多了解一些考古成果,試著不依賴文獻去看待早期歷史,很多人還不習慣——也許將來習慣的時候,就不會再糾結這樣的問題。

——————————分割另一個獨立的問題

如果只是文字的話,姑且不談甲骨文里有「杞」字與「夏」字(無論是否是表季節或人名)的存在,最直接的一點是甲骨文里是有「后」字的,中國各朝代皆稱自家君主為帝、王、皇,惟有夏后氏時期稱自家君主為「后」,夏后氏作為聯盟共主時期的早商時期(湯之前)稱呼夏后氏君主也是「后」,不可能直呼君主名字吧。(婦好也是稱后的)

————————

1.后作為君主稱號雖然古老,但不是夏朝所專用,比如 《尚書·堯典》說舜即帝位時「班瑞于群后」,又《仲虺之誥》說:「 徯予后,後來其蘇。」前一個「后」指各邦的君長, 后一個「 后」 指商湯。至于指王后也是有的。 2.甲骨文中的「后」沒有與夏相聯系的證據,或者結合上下文能指代夏的某位君主。3.君主私名出現在文獻或甲骨文上都很正常,比如成湯就是,他的日名(或廟號?)是 「大(天)乙」,尊稱是「高祖」。總之,這個邏輯挺奇怪的,還不如談談「杞」字與「夏」字呢