我本人對這個制度很有意見

當年我奶奶去世的時候,也是受限此制度,沒有回去。那時候我在讀大學,正好遇到馬上期末考試,沒能回去,這十幾年了,一直是我的遺憾。

我一直覺得:

制定喪假制度的專家領導,他們的爺爺、奶奶、外公、外婆都「Dead」了或者他們的父母當時是私奔了,和家庭決裂的,他沒有爺爺奶奶外公外婆,也不奔喪。否則,怎麼會指定如此不顧公序良俗、人倫之情、傳統習俗、人情冷暖的制度呢?

關于請喪假的具體規定:

職工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時,可以申請喪假,一般一至三天;職工本人需要去外地料理喪事的,用人單位另給予路程假;勞動者依法享受喪假期間,用人單位應按勞動合同規定的標準支付勞動者工資;在批準的婚喪假和路程假期間,途中的車船費等,由職工自理。

這個制度并不是法律條文,這是時代的產物,在市場化改革之前,人員流動,異地工作的比例非常之小。

在同一個城市,白事的時候,有父母這一代人,還有姑姑、舅舅等,家族里面有很多人,作為第三代,是幫不上什麼忙的,在同一個城市,每天可以回家,所以當時的規定,這樣勉強可以接受。

但是隨著市場化經濟的發展,大量農村、小城市、中西部的人口往東南沿海就業,異地工作,一家人相隔甚遠,一年見一次面成為了社會常態,但是童年在內心的情感依然揮之不去,平時工作不覺得,最了時刻,一個人很難受,甚至會成為一輩子的心結。

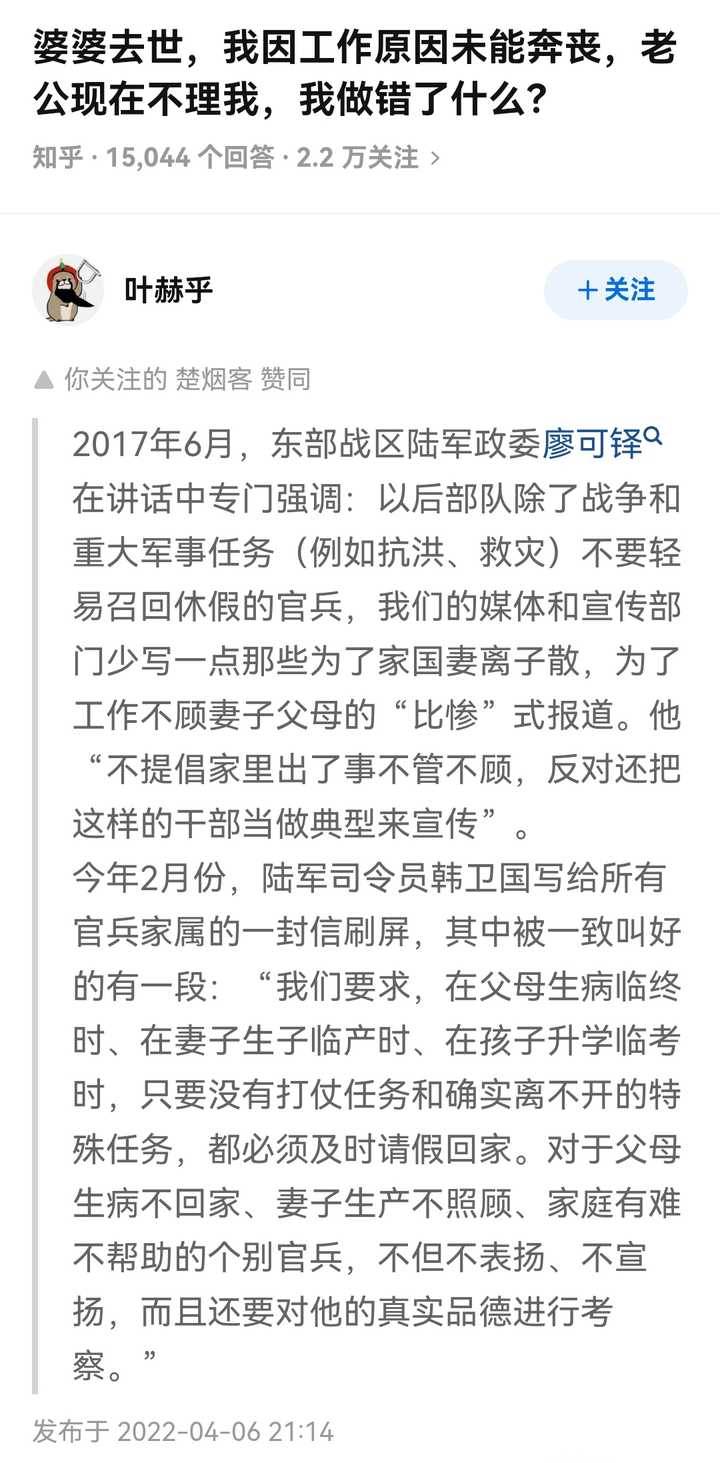

很多企業很多領導,沿襲上個世紀的制度管理,這是一種管理的無能,更是一種管理的瀆職,也是一種企業文化漏洞、更是人文關懷的缺失。

這一個細節,其實很能反映一家企業的企業文化是否具有人文精神。

如果你遇到這種事情了,企業相關領導部門就這樣回復你,那這樣的企業/領導,是不值得,你付出忠誠的。良好的企業,在這種事情,一定不會嚴格按著慣例,而會給予員工一定的自由度合格關懷,畢竟人一輩子這種干事情又能遇到幾次。

畢竟工作的少了我死不了人的,我沒有那麼重要,而那邊是永別。

我的上上輩目前就外婆還在

今年89了,也許過幾年,我會再次遇到這個問題,我肯定回去。

不在于老闆批準與否,而在于我需要回去,我是通知老闆,而不是請求老闆。

【是】通知老闆,這個事情,我需要回去,大概幾天,【而不是】請求你批準我回去,請求批準幾天假。

工作這麼多年,和領導和老闆的關系都不錯。

每年春節回老家的時候,都是根據票能買到哪一天。

買到哪一天,就那一天先回去,提前一兩天也好,三五天也罷,也從來沒有因為這個被領導卡過。

大家是一個團隊,彼此相處,即是信任,也是尊重。

否則,換了吧!

不值得,你說呢?

人這一輩子呀,有些東西失去了永遠就不再有了,當然這些東西肯定不包括工作。