內因:南方富裕了,可以支持供養更多割據政權。

外因:北方王朝頻繁更替,無法對南方形成足夠的威脅。

先說內因。

所謂五代十國,北方中原地區仍是相對統一的朝代,真正較前代更為割裂的其實只是南方。

在五代以前,南方割據無非是蜀、荊、揚三大塊而已,荊、揚還常常合為一體。至于閩、粵,通常被認為是蠻荒化外之地,如三國士燮、南朝洗夫人,都不曾真正立國。

可在五代時期,從來有獨立傾向的蜀地且不論,在荊、揚、閩、粵之地,竟同時存在吳/南唐、吳越、楚、閩、南漢、荊南六個國家,放在前代是不可思議的。

根本原因在于國家經濟重心逐漸南移,荊、揚、閩、粵之地的人口、糧食、財富都到達了歷史上的新高度。

唐末,大批北方勞動力南下,他們有的是隨黃巢起義軍南下,有的是為逃離秦宗權等游寇瘋狂殺戮,有的是為躲避契丹蹂躪中原。

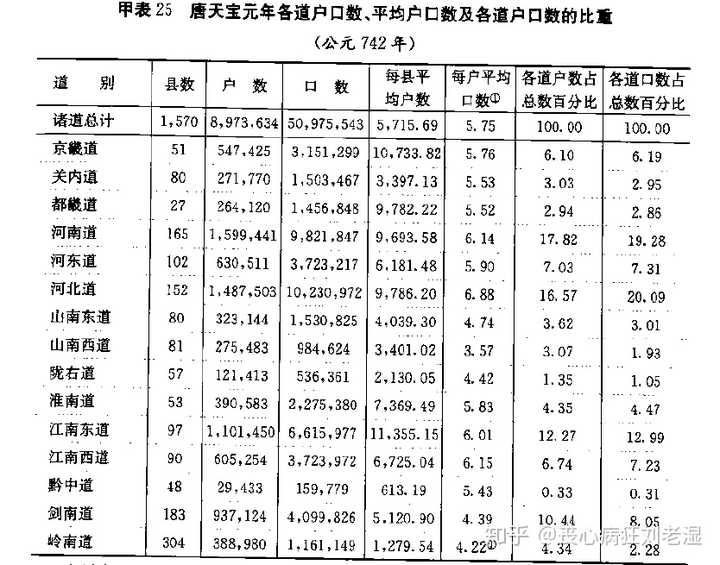

宋人修史,對十國多有貶低,但人口數據卻不能作假。宋朝立國之初,戶口只有967353戶,到趙匡胤掃平南方,戶口增至2508065戶。由此可知五代時南方人口已經遠超北方。

國初,杭、越、蜀、漢未入版圖,總戶九十六萬七千三百五十三。開寶末,增至兩百五十萬八千六十五戶。

勞動力的增加促進了農田水利的開發,糧食得以增產,進一步使人口繁衍、財富累積。

這方面做得最好的是割據兩浙的吳越錢氏。錢王射潮的故事流傳至今,雖是傳說,但錢镠修建捍海塘,又置都水營使,專管治河筑堤,使境內農業生產獲得良好發展卻是不爭的事實。

閩地情況又不同。起初黃巢進軍福建,開山路七百里,徹底改變了福建閉塞的地理狀況。後來割據福建的王審知開辟港口、發展海貿,靠著通商南北積累了大量財富。

人口繁衍、糧食增產、財富累積,使南方地區在極限動員之下,區區一地就能供養整套官僚機構和數萬軍隊,彼此相持不下,就出現好幾個小國家了。

歷史上楚漢相爭只打了區區四年,歷來王朝末年群雄爭霸從未有如此迅速就再次統一的。其中固然有韓信以一己之力迅速平定北方的人為因素,但秦末的人口財富(尤其是南方)不足以長時間支撐多個割據勢力,才是根本原因。野心家從來不少,只是秦末的「耗材」遠沒有后世多罷了。

再說外因。

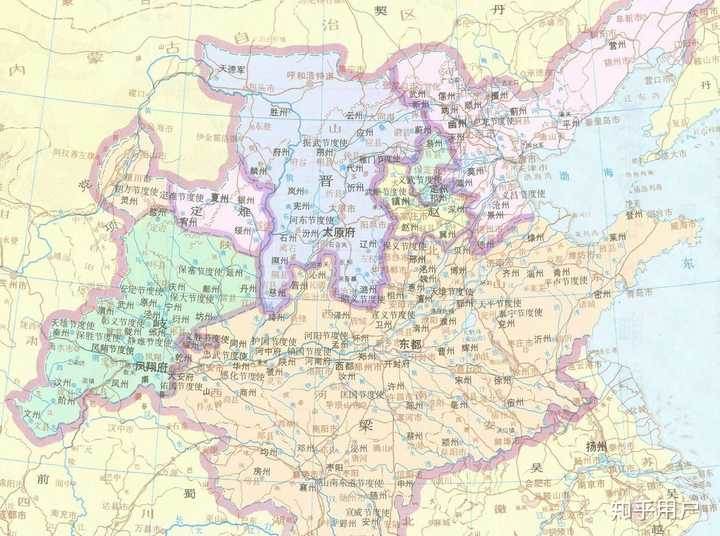

北方五個朝代都挺短命的,最長后梁十六年,最短后漢僅四年,遠不如歷史上的曹魏、拓跋魏穩定、強大。

后唐莊宗滅前蜀時,南方諸國震動,都覺得末日降臨,紛紛遣使稱臣,沒想到莊宗很快自己作死了。頻繁的更替讓北方王朝很難對南方施加足夠的壓力,南方各國即便國小地狹也足以自保。

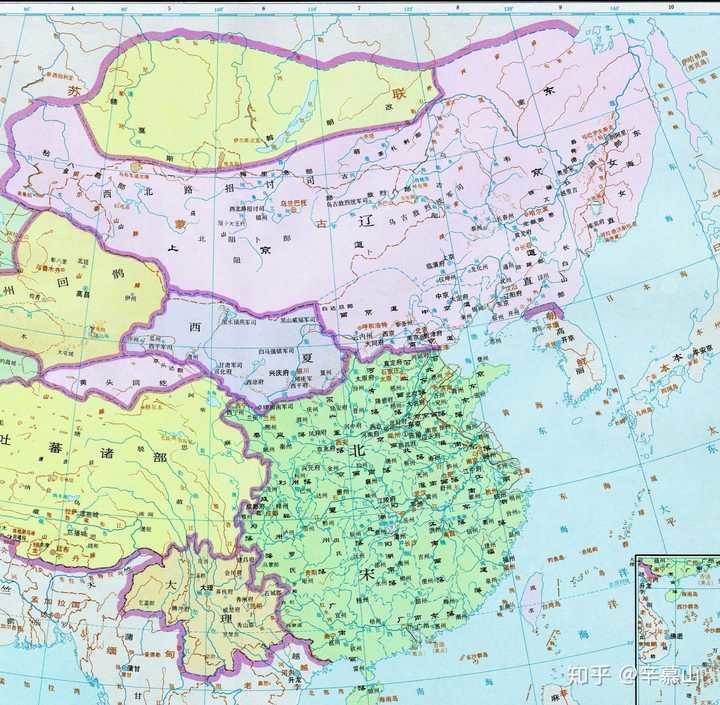

拋開人為因素不談,此時的中原王朝正面臨著有史以來最強大的鄰居契丹。倒不是說契丹的軍事實力一定強過匈奴、突厥,而是五代時的契丹已經進化成一個封建國家。盡管其封建化程度還較低,但其組織動員已遠勝于部落聯盟。

有這樣一個強鄰壓在頭上,中原王朝就難以壯大(后晉更是直接被契丹滅了),當然對南方的威脅就更低了,這也成了南方諸國「深度割據」的有利因素。