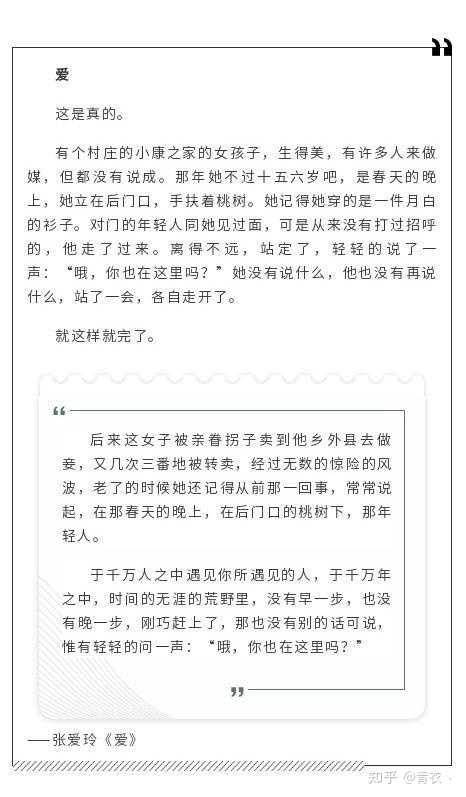

「于千萬人之中遇見你所遇見的人……沒有早一步,也沒有晚一步,剛巧趕上了……輕輕地問一聲:‘哦,你也在這里嗎?’——張愛玲《愛》」

1、

《愛》這篇散文,是張愛玲1944年和胡蘭成熱戀期間的作品,原文刊載在上海《雜志》上。

和張愛玲別的作品相比,《愛》的風格顯得那般「另類」,《愛》全文僅有三百四十五字,但在文章的開篇處,張愛玲卻著重強調道:

「這是真的。」

這四個字顯得是那般突兀,什麼是真的呢?張愛玲并沒有明言。

有意思的是,在胡蘭成的《今生今世之怨東風》一章中,還記載了一個類似的故事,那是張愛玲和胡蘭成結婚后,胡蘭成講給她的關于胡蘭成庶母的身世:

胡蘭成的庶母,是杭州塘棲一家富貴人家的小姐,父親在當典里做朝奉。她容貌俏麗,又家境殷實,待到她成年后,做媒的人差點踏斷門檻。但她本人眼界極高,父母又總是挑三揀四,因而來提親的人都被拒絕了。

一日,她在河邊看杏花的時候,忽然偶遇了鄰家親戚家的少年。少年隔著數步向她打了個招呼,她知道這是被自己拒絕過的眾多提親者中的其中一位,少女心里一驚,頗為不好意思地回了幾句。

恰是少年出現時,她那低頭一抹的嬌羞,讓少女明白了自己是女身,她懷著既感激又羞澀的心理逃也似地跑回了家中。

若是沒有故事中,那個擔當人販子的親戚,少女和少年之間,大概會有一段感人至深的傾城之戀了吧。

可惜。

那年四月,少女的娘舅來到少女家,言說想接她去東陽與表姊妹為伴繡花。

少女不疑有他,只以為是探親休假罷了,誰曾想,她的娘舅卻將她騙到紹興嫁給了城里一富室為妾。

姑娘哭喊、吵鬧都無濟于事,在她二十二歲那年,她遇見了自己心動的王子,卻沒有等來自己想要的幸福。

在此后的日子里,少女又被幾次轉賣,直到遇到胡蘭成的義父,才算安定下來。

從富家小姐,到被幾次拐賣,加上她的娘家破落反倒要依賴她補貼為生,一生不如意的她,性格變得極為潑辣,連帶著對自己的子女也怨氣重重。

正處于熱戀中的張愛玲聽著她的故事,大抵是有一絲感同身受的吧,或許老人正在思念:在那春天的晚上,在后門口的桃樹下,那年輕人。

在張愛玲心中,那是胡蘭成庶母一生的遺憾,但絕不能成為她的遺憾,所以在故事的結尾,張愛玲才會為這段悲慘的故事彌補上一個她設想的結局:

少女在千萬人中,等到了她心愛的少年,不早不晚,時間剛剛好。無需多余的話語,只一句‘哦,你也在這里嗎?’,不經意間,就這樣情定終生了。

在最好的時間,遇到最好的你,說一句:是你就好。

真美啊。

2、

回過頭來,咱們再去看那一句「這是真的」,這句話既可以理解為,張愛玲在解釋故事是有真實事件支撐的,也可以理解為張愛玲在告訴自己她和胡蘭成的愛情,一定會像結尾那般美好,絕不會留下胡蘭成庶母那樣的遺憾。

與其說,《愛》是張愛玲講述的一個故事,不如說是張愛玲在借由「愛」這個主題,在訴說自己的人生,與時空對話。

張愛玲的愛是熱烈而非理性的,她在得知胡蘭成有多個女人的情況下,依然渴望著胡蘭成的關愛。

但胡蘭成并不是一個專情的人,他愛著生命里每一個出現的女人,并不想為了張愛玲改變自己,觀念的不同,使得張愛玲和胡蘭成的戀情從一開始就存在著巨大的隱患。

于是,感性的張愛玲,用胡蘭成的素材跟未來的胡蘭成和自己,來了一次跨越時間的對話。

3、

一生一世一雙人,多麼理想的愛情狀態,這大抵是張愛玲對胡蘭成對深切的期望了吧?

對于張愛玲而言,胡蘭成就是她在桃樹下遇到的那個少年,她希望在自己老去之后,自己和胡蘭成的這段戀情能成為她少女時代最寶貴的回憶。

一段理想的愛情,要經過相遇、相識、相戀到相守的過程,當我們變成一個白髮蒼蒼的老者的時候,就會發現,這樣刻骨銘心的愛情它遠比金光閃閃的財物要更加珍貴得多。

在這樣的情況下,張愛玲多麼希望,自己能夠成為那個跨越時間長河,在千萬人當中,剛好遇到對的那個人的人。