三大征與其說是明朝的落日余暉,不如說是把明朝后期政治軍事上的眾多問題大量展示出來。

細看三大征會發現,里面的問題實在太多太多了。

寧夏之役的問題包括:

1.財政和軍餉供給嚴重惡化。這場所謂叛亂純粹欠薪導致的中下層軍官和士兵不滿,從而鬧大收不住的的一場戰爭。反過來說,只要明朝按時發餉,壓根就不會出這檔子事。

2.戰略思維混亂及戰爭投機嚴重。嚴格說此事的起因是明朝理虧,比較欠錢不發怎麼也說不過去,所以政治安撫、分化,只除去個別帶頭人,其余發餉安撫才是正確處理方法。比如袁崇煥二次出山迅速平息寧遠因欠餉而導致的兵變問題就是這個思路。畢竟起因并不是誰真要叛變,特別是哱拜前期更是最好的中間人。魏學曾一開始也是安撫思路。

但朝廷一貫強硬態度,以及軍功的刺激,導致葉夢熊等人非要采取強硬態度,使得寧夏官兵包括哱拜本人都沒有退路,最終變成一場大戰。

朝鮮之役的問題包括:

1.戰前情報和準備一塌糊涂。這一仗按理說有朝鮮提供的眾多情報,雖然朝鮮人有很多不靠譜之處,但明朝自己也壓根沒有人慎重態度分析情報。所以戰前對于敵人的戰略目的、軍隊情況以及朝鮮的客觀環境都缺乏了解。戰爭過程中也因為這個付出很多不必要代價。

2.黨爭嚴重影響戰爭進程。趙志皋和張位、沈一貫的矛盾,直接導致采取「只要你的人一定要整」這個明朝的老黨爭毛病。而即便面對戰爭這種關乎生死存亡的問題,依然貫徹黨爭毫不手軟。

3.各路軍隊協調問題。第一次朝鮮之役時候李如松鎮著,勉強各路還能協調,但是南北軍矛盾也很嚴重,需要采取軍功折中模式來和稀泥。

到了第二次朝鮮之役,各路幾乎是完全各自為政,說好的配合也隨時可能放鴿子。

4.軍費問題。朝鮮之役的軍隊,同樣有很多欠餉問題。之后為了鼓勵將士提出的獎賞戰后也沒有完全到位。最終因為欠餉和獎賞不到位導致了薊州兵變,戚家軍被明朝自己殺戮遣散。

播州之役問題包括:

1.政治應對毫無頭緒。楊應龍的問題很早就出現,而且主要都是對內的問題。明朝前期既沒有去調和播州內部問題,又沒有果斷聯系播州反對勢力打擊楊應龍。純粹一步步被動推著走。

2.軍隊配合協調問題。老毛病了,各路又是各干各的,李之龍也協調不好。

除了上述問題外,還有普遍的萬歷不臨朝導致很多政策調整極其緩慢,以及此時已經出現的將領老化問題。

所以如果細看三大征,幾乎把軍事上可能出現的問題出了個遍。

戰前無準備、軍費嚴重不足、為了軍功投機、黨爭干擾正常部署、將帥及不同軍隊配合問題大、政治正確思想嚴重超出實際實力等等……

王朝末世的毛病基本都具備了。

但是,既然明朝有這麼多問題,為什麼三大征打贏了呢?

因為對手問題更多啊。

寧夏之役,叛軍壓根沒有準備,更沒有統一指揮。純粹下級軍官組織起來的鬧事鬧大了,連哱拜都是裹挾進來的。這個過程中又都覺得可以招撫,包括哱拜在內的高級負責人,都對外有暗線聯系求后路,最后也理所當然的發生內訌。

朝鮮之役,日軍雖然理論上有明確戰略目標,但是不同大名之間心懷鬼胎,各自目的和追求并不完全相同。尤其是第二次朝鮮之役,因為豐臣秀吉的突然死亡,日本各路部隊立刻把目標轉為國內爭奪,在相持情況下迅速潰逃。

播州之役,楊應龍政治上非常低能,對內矛盾一堆,對外沒有清晰目標。既沒有借著明朝主力在朝鮮時候果斷反叛,也沒有把握機會認慫服軟,變成了毫無意義的亮肌肉。

最為重要的是,這三次的對手,軍隊戰斗力都還是低于明軍的。所以即便明軍有很多錯誤,但大不了可以戰術彌補戰略的方式克服。就像碧蹄館那樣,哪怕戰前情報錯誤、戰斗過程被包圍、援軍變成添油,但架不住明軍戰斗力比日軍強一截,所以全部劣勢情況下依然打成平手。明軍三大征的勝利,軍隊戰斗力上的勝出價值最大。

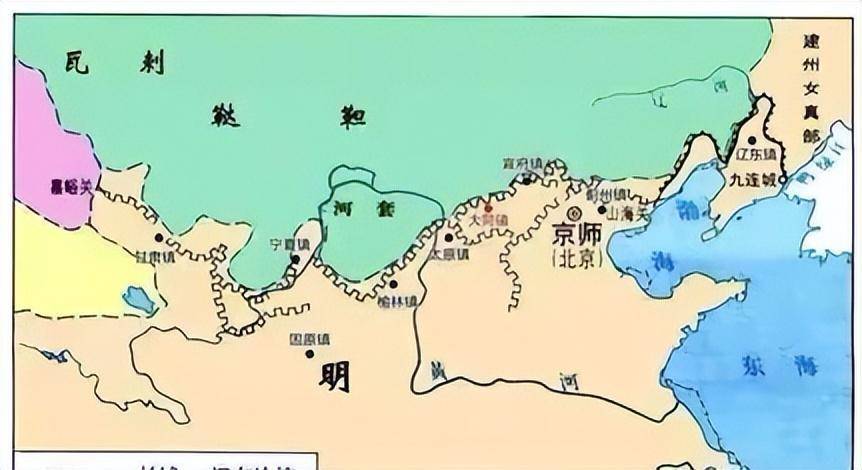

但到了薩爾滸時候,明軍還是那個明軍,對手卻變了。

此時的大明依然沒有任何敵情分析,皇帝依舊不臨朝,朝廷一如既往小看敵人,中樞一如既往啥也不管就是要瞎指揮,財政仍然沒錢。

而與三大征不同的是,經過繼續二十多年擺爛,將領更老化了,能找到的指揮過大規模部隊的人全是六七歲老爺子了;軍隊戰斗力也更低下,作為天下軍隊最厲害的薊遼兩鎮,薊鎮的戚家軍被消滅殆盡,遼東經歷十年高淮亂遼已經沒多少精銳。

而對面是軍事敏銳性和戰術意識超一流的努爾哈赤,能打還團結的四大貝勒五大臣,以及戰斗力、組織力和反應能力都已經勝過明軍的八旗軍。

這時候還選擇在大雪之后到地方地面主動出擊,那還有什麼勝算?