這問題不成立。

五代十國對標的,不應該是三國與南北朝,而是三國之前的東漢末年,以及南北朝之前的五胡十六國。

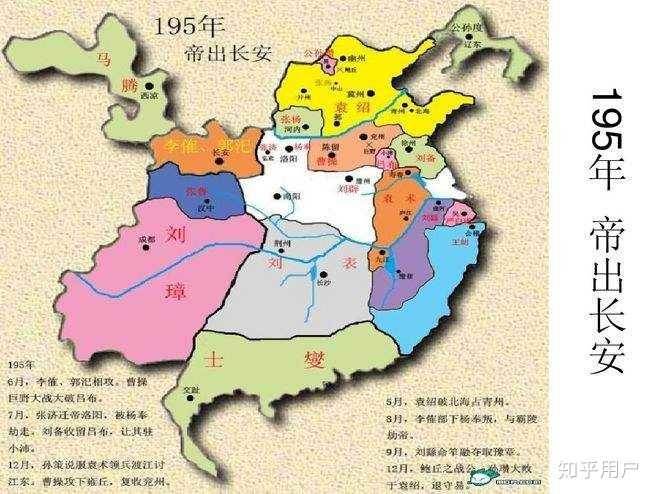

首先,三國不是一蹴而就的,在之前袁紹袁術曹操孫堅以及各路諸侯打成一鍋粥的時候,那碎片化的程度,不亞于五代十國吧?

所以,真要對比,也是漢末紛爭與五代十國進行對比,性質都是上個王朝遺留下來的諸侯豪強,開始互相的逐鹿中原。

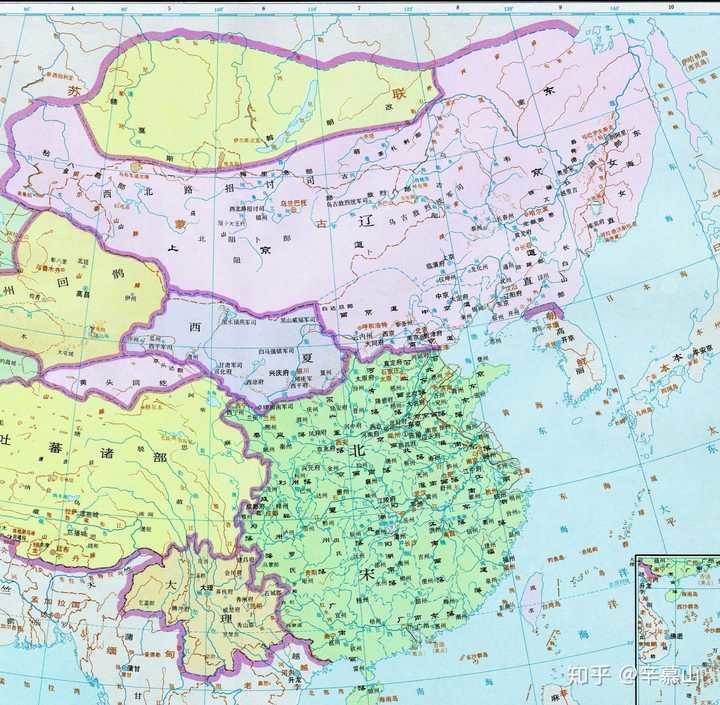

而真正該與三國對比的,其實五代十國之后的北宋,你敢說,北宋、西夏、大遼不是三足鼎立嗎?

只有這三個國家加起來,才能組成一個昔日的李唐帝國版圖,這與魏、蜀、吳加起來,才能組成一個完整的大漢王朝,又是何其的相似?

魏、蜀、吳的權力來源,都是承自東漢,而契丹當年也是李唐藩屬、西夏前身亦是大唐節度,這與北宋一樣,咱們都是「自家人」,打的都是內戰,這不就典型的三國嗎?

當年的三國歸晉,後來的三國歸元,只不過時間周期長了些而已。

五胡十六國也是如此,東晉與五胡政權也是打的頭破血流、尸骸填山,要說碎片化,恐怕還比五代十國能差一些。

一開始的八王之亂,本質上還是晉朝的地方諸侯暴動,與唐代的藩鎮暴動也何其相似,司馬氏諸王打著打著請來了五胡,而唐末軍閥打著打著請來了沙陀、契丹,這鬧了半天,也都一個德性。

所以要對比五代十國,看的不是南北朝,而是東晉與五胡十六國。

而南北朝該對標的,還是北宋,至少在西夏還沒建國之前,還依附北宋的時候,宋遼對峙,這與南北朝又有什麼區別?

北方胡人走馬兒、南方漢人潑墨子,最神的南朝第一個政權就叫大宋,這是多麼的對稱啊……

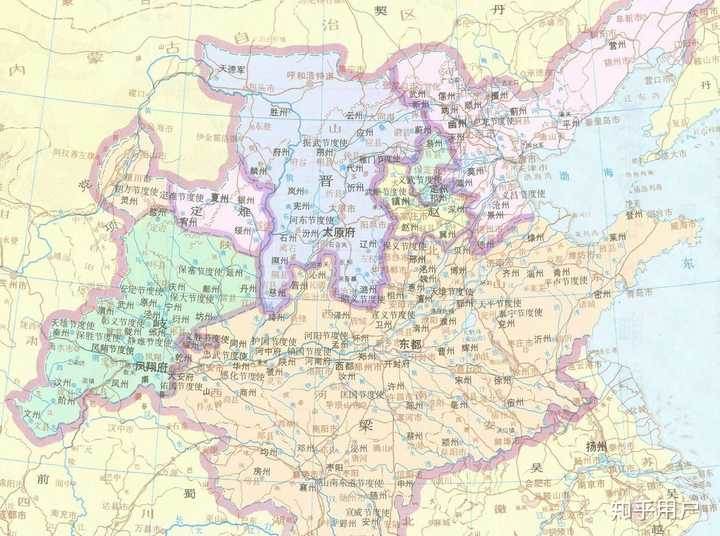

五代十國的形成,歸根結底是農民軍沖擊了唐朝中央政權,導致天子權威旁落,被諸侯篡奪了江山。

這一直接后果,就是地方直接紛紛獨立,接著就直接來了一輪新的兼并戰爭。

假設當年董卓篡了漢帝的位,那麼,他與朱溫的行為也就無異,漢末版的「五代十國」,或許也就會提前上演了。

假設桓溫也去學朱溫,篡了司馬家的皇位,以新朝的身份去和北方諸胡爭奪天下,那麼,這可不就是晉末版本的「五代十國」麼?

所以,三個時代的差距,無非就是朱溫既沒學董卓、曹操,也沒學王導、桓溫罷了。

至于什麼挾天子以令諸侯,朱溫統統不管,這邊李克用還沒滅,離大一統更是遙遙無期呢,他就急不可耐,直接把李唐皇位給搶了,導致諸侯們紛紛炸鍋,有樣學樣、分裂建國。

所以,我覺得你還不如問:為啥三國、南北朝可以迅速整合成一塊一塊兒的,而五代十國就長期的一地稀碎呢?

其實,五代十國之所以看起來那麼碎片化,都是由于南方碎成了稀爛。

前幾個時代,之所以看起來齊整,是由于六朝的存在,所以不論北方打的再兇,只要南方是一塊兒的,那麼把地圖整體看過去,還是賞心悅目的。

而五代十國,又為何不能出現六朝這樣的統一政權呢?

甚至連北宋,也是從北方起家,一路打下南方的,根本不算地地道道的南方政權。

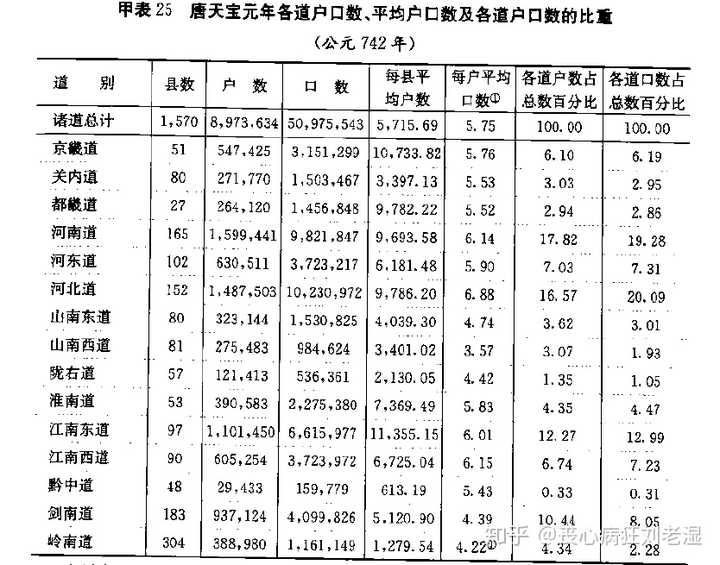

歸根結底,就是六朝時代,南方經濟基礎薄弱,人口稀少,肯定得一大塊才能抱團取暖。

你自個兒品,你是一南方軍閥,看起來地盤很大,實際上統轄人口就三萬人,這還得算上老弱病殘,你狠下心十丁抽一,這才三千人,你靠這三千人與北方那些動不動幾萬幾十萬的大軍團較勁兒,何必這麼想不開?

所以,在安史之亂前,南方人口就是這狀況,沒幾個諸侯會真傻到在南方鬧獨立的。

因為和北方的那些大佬們相比,大家地盤一樣,但人口與兵力完全就不是一個層次上的,人家只需一根手指,就能把自己給捏的死死的。

只有南方全境報團,形成六朝那樣的龐大政權,集合南方全部的財力與人力,方才有和北方大佬掰腕子的資格。

那為何到了五代十國,為何就不報團了呢?

其實其他答主,已經把這個答案解決了,這就是一個中學的歷史常識。

你們學沒學過一課,叫:中國經濟重心的南移。

而經濟南移起始于人口南移,而人口遷移取決于三次動亂:永嘉之亂、安史之亂、靖康之變。

每爆發一次動亂,就遷移一次人口,南方的實力也就相對而言的提升一次。

所以,你發現了沒有,你提及的三國、南北朝、五代十國,恰巧穿插在前兩次動亂之間。

在三國時期,要對抗曹操,只能蜀吳聯合,在蜀漢被滅之后,讓東吳獨自面對北朝,根本毫無招架之力,旋即被滅。

由于永嘉之亂,南方實力得到了一次升級,給了東晉存活百年,南朝硬抗北朝的底氣,雖不足以戰勝北朝,但也足夠自保。

由于安史之亂,給了南方再一次的升級,于是即使北宋變成了南宋,也可以和北方政權一較長短,甚至若非統治者昏庸,北宋未必戰勝不了遼金。

最后,由于靖康之亂,南方得到了最后的終極升級,在元朝百年的放養之后,南方終于可以戰勝北方,這就是朱元璋的北伐。

所以,正因南方有了安史之亂后,補充的人口,以及這些人口歷經中晚唐百余年開發出的經濟體量,這才可以讓南方的軍閥們,即使不用全境報團,哪怕只坐擁幾個州縣,也足有實力稱帝建國。

不過,南方的軍閥還是想的太多了,因為即使如此,彼時的北方也不是南方可以匹敵的,所以,當趙匡胤定下先南后北的戰略國策以后,基本上南方就可以宣告GG了。