邊境地區戰爭樞紐對戰爭的影響比較小,但是內地的話戰爭樞紐影響就大了。

戰爭史上,比起邊境戰爭中的樞紐地區來,豫西、淮南和荊襄在我國戰爭史上的地位和作用就顯得更為重要了。這樣說的根據何在呢?

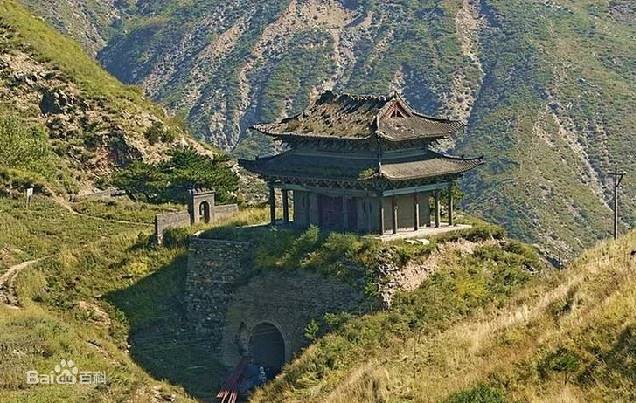

首先,邊境戰爭的戰線很長,像北方的長城綿延萬里,中原王朝沒有力量處處屯以重兵,只能把軍隊相對集中到一些要塞,其他地區的守備兵力比較薄弱,僅能防備小股胡騎的襲擾。

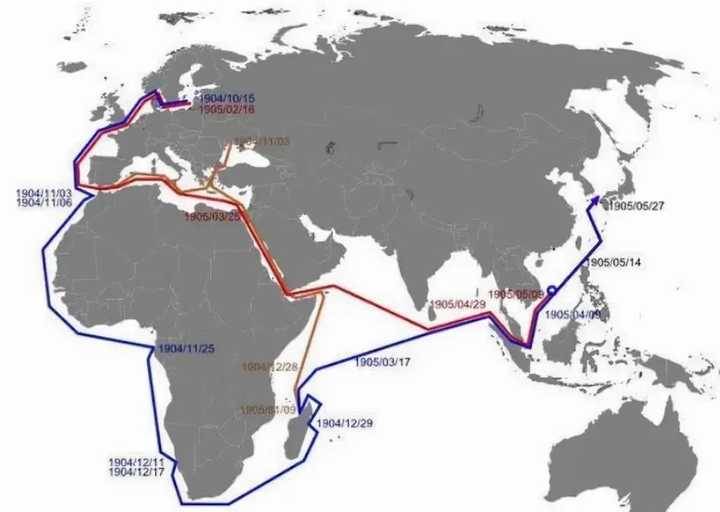

長城以外,沿線多是空曠的草原、荒漠,便于騎兵運動,游牧民族可以發揮機動性強的優勢,迅速集結部隊,避實就虛,突入邊境。像明朝中葉,蒙古鐵騎數次兵臨北京城下,明末的滿洲八旗也幾番繞過重鎮山海關,穿越長城,橫行華北,都沒有受到大的阻礙,可見邊境樞紐在戰爭中的影響有限。

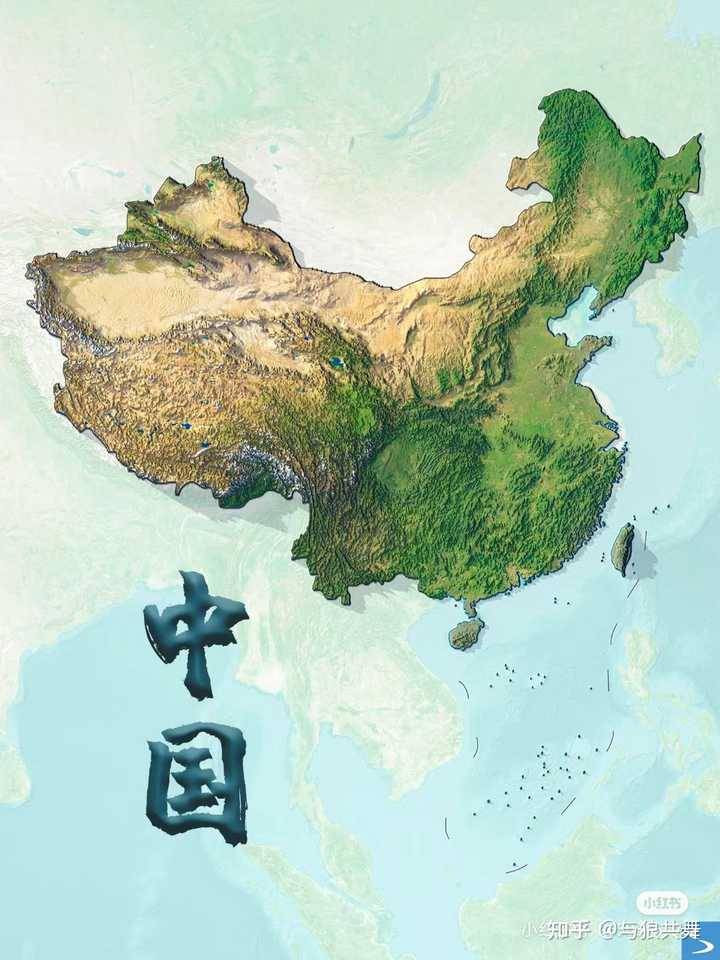

而內地戰爭的情況則有所不同:東部地區被山脈、丘陵、河流的縱橫分割,大部隊的通行要受到陸路、水道的制約,所以戰線比較短,控制樞紐地區的一方常常能夠利用復雜險要的地勢來阻擋強敵入侵。

在交通干線的限制下,敵方很難做遠程的戰略迂回,出奇制勝。

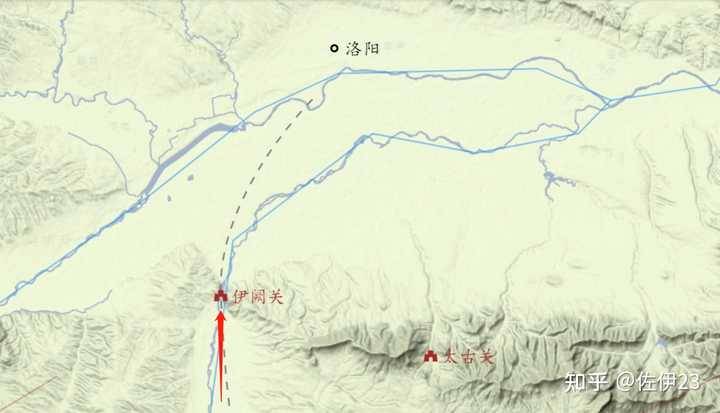

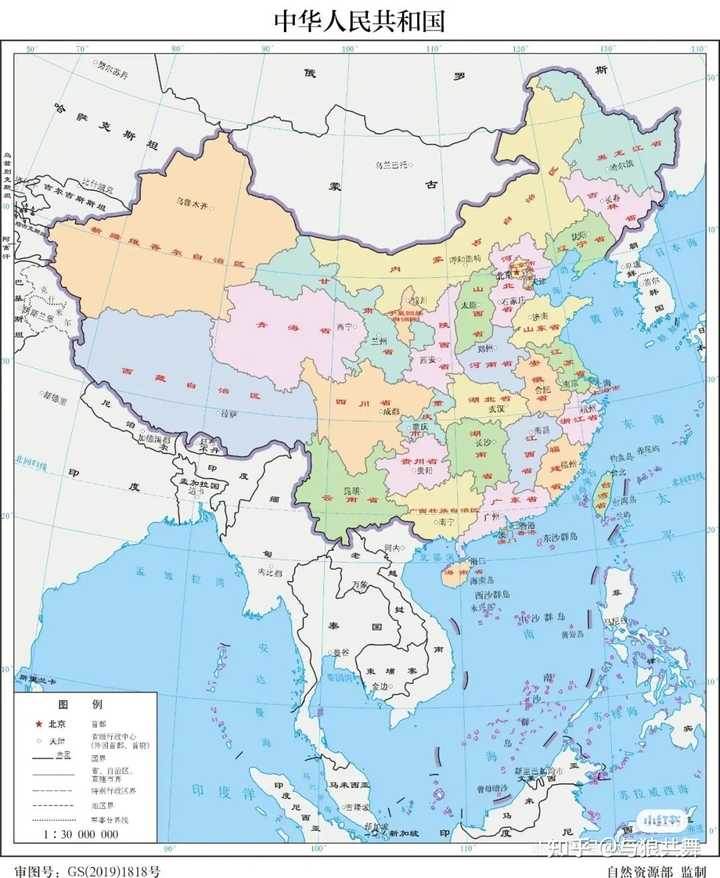

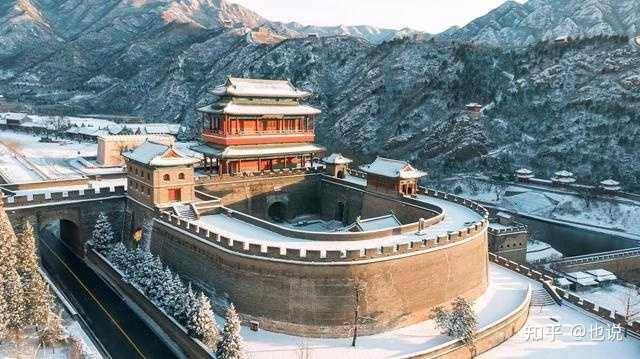

如劉邦在滎陽、成皋、鞏洛一線的狹窄地段設防,挫敗了項羽的進攻,力保關中不失。三國時曹魏與吳、蜀相持,接壤數千里,也是只用重兵守住幾處樞紐地區,便立于不敗之地,正如魏明帝所稱:「先帝東置合肥,南守襄陽,西固祁山,賊來輒破于三城之下者,地有所必爭也。」

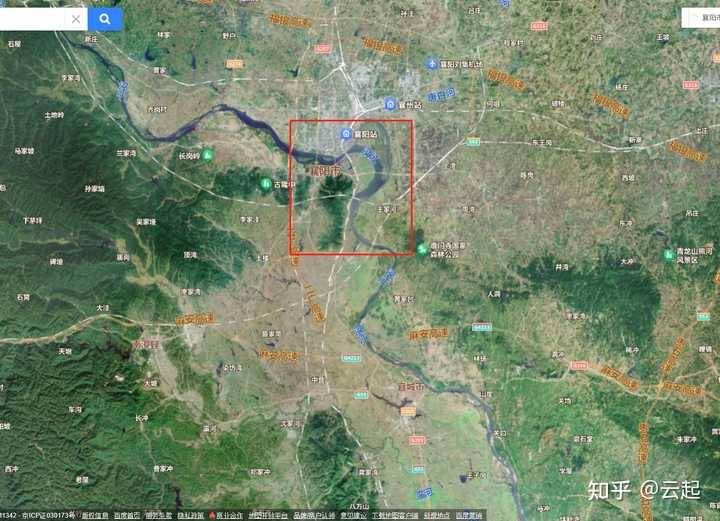

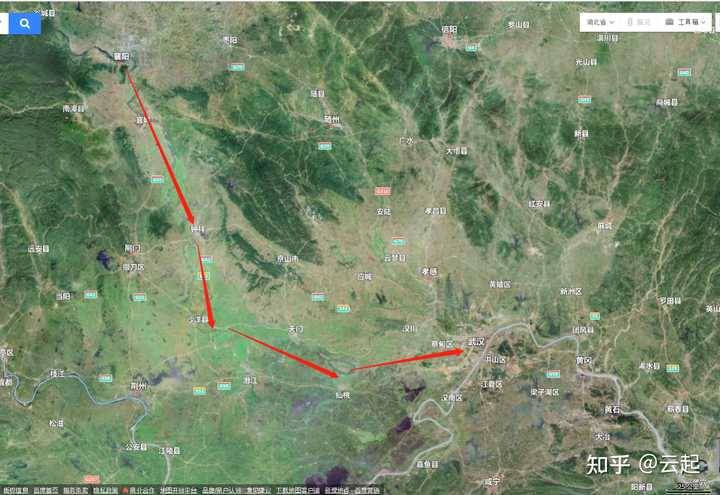

安史之亂中潼關的失守,南宋末年襄陽的陷落,都導致戰局的全面崩潰,體現了內地樞紐地區在戰爭中發揮的突出作用。

其次,我國古代各少數民族強盛持續的時間大多不長,故有「胡無百年之運」的說法。受這種特點影響,在封建社會的各個階段里,與中原王朝發生尖銳對立的邊疆民族并不相同,甚至一個朝代的前期、中期、后期也不一樣,如東漢與匈奴和羌人,唐朝與突厥、吐蕃和南詔,明朝與蒙古和女真,爆發沖突、戰爭的地點轉移比較頻繁。

邊境戰爭的樞紐地區存在的時間較短,如唐后期的維州、明末的山海關等,由此,它們在軍事史上的影響就有限了。不像內地的豫西、淮南、荊襄,在千余年,甚至整個中國封建時代里都具有重要的戰略地位。

再次,邊境戰爭的規模、兵力通常有限,決戰性質的交鋒比較少。

即便是較大的會戰,對于交戰雙方來說,也只能算是在第一道防線的對陣,雙方作戰的回旋余地都還很大。任何一方失敗了,都不會立即土崩瓦解、俯首稱臣。游牧民族戰敗后,可以遠遁漠北、西域,或撤入東北的深山老林;漢族若是失利,則能夠將防線南移,憑借黃河、淮河、長江及堅城峻嶺來繼續對抗。真正決定中國封建王朝、統治民族歷史命運的決戰,都是在內地爆發的,即所謂「中原逐鹿」。

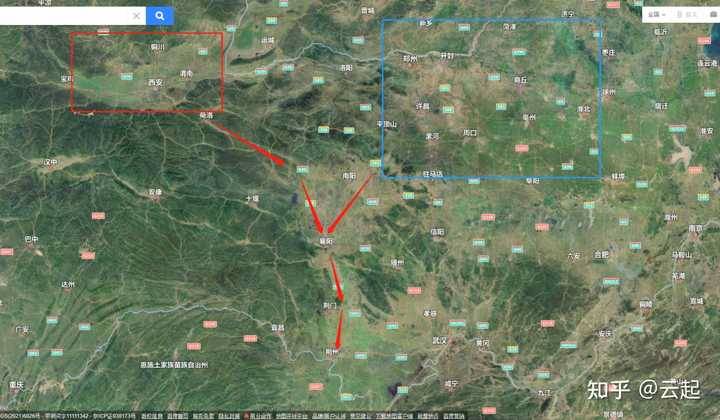

所以說,內地戰爭在古代中國歷史上的影響遠遠超過了邊境戰爭;因此,內地的樞紐地區在戰爭史上發揮的作用總體來說也比邊關要塞更為重要。我國封建社會里,戰略價值居于首位的鎖鑰地點,是被歷代兵家稱為「天關」「地機」「九州咽喉」「天下要領」的豫西、淮南、荊襄。

它們不僅在戰時是雙方爭奪的熱點,得失能夠影響整個戰局,就是在和平統一時期,它們也被歷代封建王朝重視,朝廷不僅要在邊關和都城設置重兵,同時也在豫西、淮南、荊襄等地筑倉屯糧、儲備武器、駐扎軍隊,以防出現地方割據勢力的叛亂,或者能在農民起義爆發后控制該地,避免陷于被動。