萬歷三大征的明軍十分強大?

呃,你有點想多了。

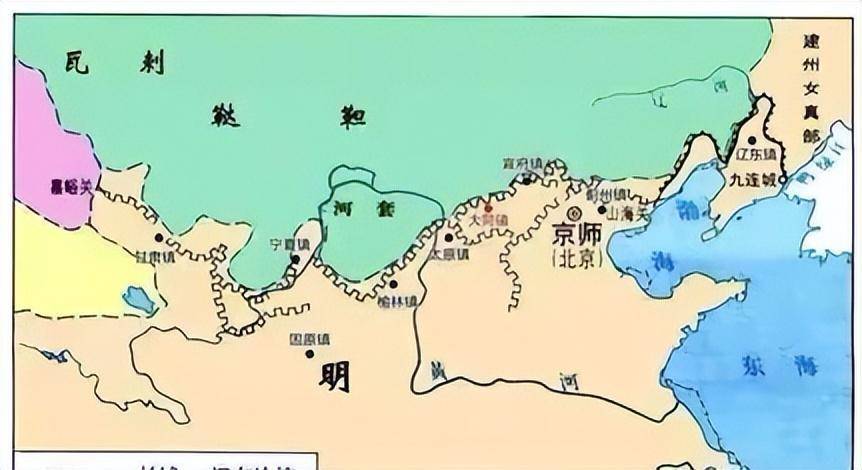

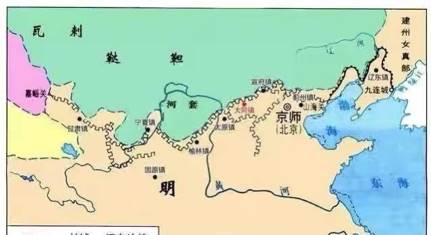

明神宗親政之初,明朝先后有三次大規模軍事行動并均以明朝中央取勝告終,被史家合稱萬歷三大征,即寧夏之役、朝鮮之役、播州之役。

一五九一年二月,寧夏哱拜發動叛亂。

哱拜本是蒙古韃靼部人,曾在嘉靖中期因觸犯本族首領,導致父兄被殺。為躲避追殺,哱拜藏身于水草之中,才幸免于難。逃過一死后,哱拜逃出部落,投靠了寧夏守備鄭印,此后效力于鄭印麾下。

哱拜勇敢兇猛,多次立下戰功,累官至都指揮使。萬歷十七年(1589年),已被加封為副總兵的哱拜卸任,由他的兒子哱承恩襲職。致仕的哱拜可能再也不會上陣廝殺了,但很快就發生了改變他命運的事情。

因為久居寧夏,哱拜父子因被邊官依仗而逐漸驕橫。

萬歷十八年(1590年),青海蒙古部落的兩位酋長——真相、火落赤率眾入寇甘肅,而被明朝冊封為順義王的蒙古韃靼部首領扯立克也趁火打劫,入寇明境。這群人在六月攻入了舊洮州(今甘肅西南)。

明軍副總兵李聯芳率領3000人抵御蒙古軍,但是全軍覆沒。七月,蒙古軍繼續深入,在河州、臨洮、渭源大肆劫掠。前寧夏總兵劉承嗣與游擊孟孝臣各自率領一支軍隊抵御,但是全遭敗績,游擊李芳等戰死,西陲大震。(《明史·列傳·卷二百十八·西域二西番諸衛》)

萬歷十九年(1591年),朝廷派大臣巡視九邊。巡視寧夏鎮的御史周弘禴(yuè),推舉哱拜之子哱承恩、哱拜義子哱云、指揮土文秀領兵擊退蒙古軍。被朝廷任命經略七鎮的戎政尚書鄭洛,也催促寧夏鎮調軍。但是寧夏巡撫黨馨只下令土文秀率領1000騎兵西援,并沒有派遣哱拜、哱承恩、哱云父子三人。哱拜雖然年老告休,但是家中蓄養了很多家丁,聲稱是為了報國。他認為土文秀難以獨當一面,便親自到轅門拜見鄭洛,稱愿意率領3000部眾與兒子哱承恩從征赴援。鄭洛認為哱拜很豪爽,便答應了,但是黨馨卻很厭惡哱拜的自薦行為,不給哱拜調換羸弱的馬匹,即便有多余的馬匹也不給他,這使哱拜很不滿。

隨軍出發的哱拜到了金城(今甘肅蘭州)后,發現明朝各鎮兵馬的戰斗力比他的家丁弱,于是逆反心理作祟,開始輕視明軍。入侵甘肅的蒙古軍退走以后,哱拜取道塞外,回軍寧夏,途中又遭遇了一股蒙古騎兵。不料對方并不迎戰,而是直接避開他逃走了,這又讓哱拜萌生了輕蔑的心理。有了這種念頭以后,哱拜開始胡作非為,驕橫跋扈。黨馨因此更加厭惡哱拜,每次都壓制他,又想核實哱拜冒領軍糧的罪行。哱拜之子哱承恩因為強娶民女為妾,被黨馨抓住,下令鞭打二十。于是,哱拜、哱承恩父子與黨馨的矛盾瞬間激化。而哱拜的義子哱云、指揮土文秀,也因對升官授職之事不滿而怨恨黨馨。

萬歷二十年年初,寧夏鎮的戍兵請求發放過冬的衣服、布匹與當月糧餉,因為朝廷已經很久沒有發放這些物資了。為了安撫戍兵,坐營張廷輔請求巡撫黨馨發放欠發的餉銀,以安軍心。但是黨馨卻認為這是在要挾他發銀,于是對張廷輔進行了威脅,恐嚇他如果助長這種風氣,將會被滅族。黨馨的這番表態激起了軍隊前鋒劉東旸的憤怒,他非常氣憤地拔掉了巡撫行署門前的鹿角。已有不臣之心的哱拜趁機煽風點火,唆使劉東旸反叛。很多人跟著起哄,根本無法制止。

二月十八日,劉東旸糾集同黨,闖入寧夏巡撫衙門與總兵衙門,發動兵變。寧夏總兵張維忠平時沒有什麼威望,被眾人輕視,見許多人進來感到非常害怕,不能制止騷亂。叛軍亮出兵刃,抓住副兵使石繼芳,將他擁入衙門。

黨馨自知招全軍上下怨恨,便逃到水洞中,結果還是被叛軍搜捕到,和石繼芳一同被殺死。

在殺死寧夏巡撫黨馨與副兵使石繼芳以后,叛軍放火燒毀公署,搜走兵符大印,放掉囚犯,搶掠城中。他們劫持了寧夏總兵張維忠,令他上報朝廷,軍兵是因為將領克扣軍糧才發生嘩變的。

河東僉事隋府、通政穆來輔兩人剛到寧夏鎮,就被叛軍劫持了。

二月二十三日,先前與黨馨關系不睦的哱拜義子哱云、指揮土文秀率領500人,從外面回來,也加入到叛軍的隊伍,合力殺死了抵抗叛軍的游擊梁琦、守備馬承光。二十五日,叛軍向總兵張維忠索要朝廷封印,張維忠被迫交出,上吊而亡。劉東旸在取得封印后自稱總兵,他聽從主謀哱拜的意見,在城里屠殺牲畜,讓叛軍諸將祭祀結盟,授哱承恩、許朝為左、右副總兵,土文秀與哱云為左、右參將。叛軍又挾持了寧夏慶王,令其代替他們向朝廷請求赦免罪過。

時任兵部尚書兼都查院右副都御使,總督陜西、延、寧、甘肅軍務的魏學曾,當時正在陜西花馬池視察,他聽到寧夏兵變的消息以后,派遣麾下將領張云、郜寵前去勸諭叛軍投降。張云、郜寵到了寧夏以后,劉東旸提出了自己的議和條件:要求朝廷授予官階,承認他的地位,并世世代代駐守寧夏,否則決不投降,還要與河套蒙古騎兵一同殺奔潼關。這一無理要求,自然是遭到了拒絕。

談判破裂后,叛軍繼續作亂,攻擊寧夏鎮城附近的官軍駐地。叛軍偽左副總兵哱承恩包圍了官軍駐守的玉泉營,游擊傅坦拒絕投降,進行了防守。但是官軍內部卻發生內亂,千戶陳繼武抓住傅坦,投降了哱承恩。奪取玉泉后,哱承恩又圍攻中衛、廣武,參將熊國臣棄城逃匿。整個黃河以西地區在叛軍作亂下相繼淪陷,唯有叛軍偽左參將土文秀攻打的平虜堡,因官軍參將蕭如薰堅守而始終未能攻克。

席卷黃河以西之后,叛軍渡過黃河,想要攻取官軍據守的靈州。他們湊夠了金帛,引誘河套蒙古部落的著力兔、打正(又稱宰僧)入侵明境,希望他們出兵花馬池、平虜堡。于是叛軍勢力大為猖獗,整個陜西都受到了震動。

三月四日,總督魏學曾下令寧夏副總兵李昫暫代總兵之職,征剿寧夏叛賊,并急命他帶領游擊吳顯救援靈州,另派遣游擊趙武向鳴沙州急行軍,在黃河沿岸制止叛軍南渡。

魏學曾則親自駐守花馬池,抵御叛軍攻擊。

在官軍向靈州派出援兵之際,靈州裨將吳世顯卻與叛軍結為同黨,約定三月九日與叛軍里應外合拿下靈州。到了這一天,叛軍帶著吳世顯給的書信,妄圖騙得靈州守軍打開城門。但參將來保不為所動,誓死保衛城池,經過一番激烈交戰后將叛軍擊退。

寧夏總兵李昫聽聞靈州情況緊急,與游擊吳顯晝夜兼程,飛馳趕到,叛軍的陰謀才被挫敗。

三月十日,官軍又調來延綏、蘭靖的援軍,軍隊剛一集合完畢,李昫就分遣軍隊渡過黃河,準備收復失地。被叛軍任命的廣武偽游擊張天紀、大壩偽守備高田爵擋不住官軍的攻勢,全都逃遁。三月十五日,官軍收復棗園堡、中衛、空寺堡。

三月二十日,河套蒙古部落響應寧夏叛軍,派出1000騎兵侵入明境。官軍出兵抵御,千總汪汝漢連發三箭,射殺三名蒙古騎兵,迫使河套蒙古軍暫時退去。之后,官軍又收復玉泉營等47處營寨、堡壘,叛軍據點僅剩下寧夏鎮城。

哱拜聯絡蒙古,使得明軍疲于奔命。此外,明朝起復被免職的原寧夏總兵麻貴。四月,明朝任命李如松為寧夏總兵,率軍前來平叛;新任寧夏巡撫朱正色、甘肅都御史葉夢熊也率軍前來支援。六月,明朝各路大軍抵達,開始圍攻靈州。七月,三邊總督魏學曾因有意招撫而被彈劾罷官,改由葉夢熊代為三邊總督。同時,明軍引附近水源,水淹城池,并擊敗蒙古援軍。九月,參將楊文率領浙兵抵達。叛軍因糧盡援絕而產生內訌。旋即城破,李如松圍攻哱拜,哱拜投降自縊,闔室自焚。由此,叛亂平定。

十一月,明朝論功行賞,李如松排名第一。

寧夏之役實際上只是明朝邊鎮的一場叛亂而已,整個過程乏善可陳。但是此戰有一個亮點,就是為求平叛,明神宗在兵部尚書石星的建議下,賜魏學曾尚方劍。這是明代第一次將尚方劍授予監察官員以外的前線文武大臣,但是卻在此戰中暴露出了明軍邊防許許多多的問題。

有「猴子」之稱的豐臣秀吉于一五八八年完成對日本的統一,結束了日本多年的戰國時代,旋即著手進攻朝鮮、大明。

一五九二年三月,日本關白豐臣秀吉進攻朝鮮,這家伙是真的認真規劃了一張吞并大明的藍圖,由朝鮮侵入中國東北,且立誓要在其發白之前征服中國,進而占領整個東亞(這看起來是不是很眼熟),甚至連遷都哪里、首都周圍的土地怎麼分都規劃好了,就這麼離譜。

一五九一年,豐臣秀吉遣使要求朝鮮借道,協助日本進攻明朝,被朝鮮拒絕,因此豐臣秀吉派九軍十五萬人,分走水陸,進攻朝鮮。朝鮮承平二百年,武備松弛,放棄抵抗,結果日軍登陸之后長驅直入,只十七天就在五月初二進入漢城(今首爾)。朝鮮宣宗逃至鴨綠江邊,請求內附。隨之,豐臣秀吉大喜,五月底制訂進攻明朝計劃。

不久,明朝經過廷議,決定派軍支援朝鮮,同時遣使日本,要求退兵。七月,明朝游擊將軍史儒等人率兵千余(一說史儒率兵兩千,遼東副總兵祖承訓率兵三千)抵達平壤配合朝方作戰,因為不熟地利,又遭大雨,加之長途奔襲,結果原本視日本軍隊為土雞瓦狗的明軍,在被朝鮮強制出兵的情況下陷入重圍,幾近全軍覆沒。隨后,明朝中央以兵部右侍郎宋應昌為經略備倭軍務,負責援助朝鮮事宜,不再由朝鮮指揮明軍。

同時,又以應募的嘉興人沈惟敬為使者,出使日軍,要求日本退兵;日軍主帥小西行長要求以大同江為界,明朝經過商議予以拒絕。

朝鮮在開戰之初的表現實在是不堪入目,沿途棄城投降無數,日軍僅僅用了十七天就不戰而入漢城(今首爾)。明軍入朝之后,還謊報軍情,強迫其出戰,卻既不提供補給,也不提供援助。所以,明軍再次入朝支援后,軍政大事均由明軍主帥決策,不再聽取朝鮮命令。

十二月,宋應昌征集近四萬明軍,分為三軍,于二十五日誓師東渡,明軍「臨鴨綠江,天水一色,望朝鮮萬峰,出沒云海」。

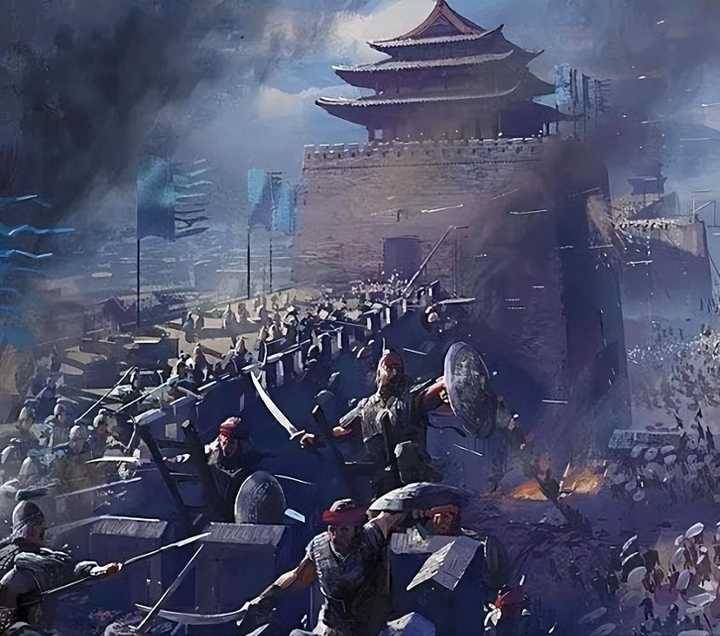

一五九三年正月,明軍與日軍經過接觸、詐降后,初六攻打平壤。平壤當時是朝鮮的軍事重鎮,日軍戒備森嚴,易守難攻。為了攻克平壤,主帥李如松便在此戰場親自督戰,他身先士卒,帶頭攻擊堅固高大的東城墻,當是時「彈丸如雨,刀矛向外齊刃,森如猬毛。

」

雖然日寇的反擊很猛烈,但在主帥帶頭攻城的刺激下,明軍士氣大振,勢不可擋,驚恐的日軍調集精兵瘋狂抵抗。

而相比于李如松親督的東門,南邊日軍防御較為薄弱,但日寇并不緊張,因為此面城墻面對的是一幫「朝鮮兵」,而早在之前的許多場戰斗中,日軍早已摸清了朝鮮人的脾氣,在戰場上獲得了對朝鮮兵的自信,因此對于這伙「朝鮮人」的襲擊相當無所謂,認為自己只需要輕松抵抗就能守住城墻。

結果等到「朝鮮兵」即將接近城墻時,這群「朝鮮士兵」卻集體作出了一個令人以外的舉動,那就是在戰場上突然撕去軍衣,露出閃亮的明軍鎧甲,手持利刃飛奔城墻,這哪是羸弱的朝鮮兵,原來這支隊伍的將領就是首戰失利的副總兵祖承訓,他帶領將士假扮朝鮮軍麻痹敵人,當日軍反應過來時,帶著沖天怨氣的祖將軍已經神速攻下了南蘆門。

平壤城北牡丹峰的戰場,則由抗倭名將戚繼光的老部下吳惟忠帶領,其在胸口中了日寇的一發鐵炮(火繩槍)后,依然勇猛督戰,率部克敵,第一時間將制高點的日本軍旗換成了明軍大幟,使得城中日軍軍心大亂。

之后,曾在神機營做過副將李如松又利用自己的火器特長,一舉炸開城西,迅速攻入城內。

經過一日激戰,戰場積血成泊,箭矢如雨,明軍殲敵過萬,于初八克城,終于收復平壤。

經歷過慘烈異常,令人心驚的平壤之戰后,朝鮮各地日軍撤往漢城,打得眼紅的李如松令明軍繼續追擊,一路殺向漢城,二十七日,左軍副將李如松率遼東鐵騎追至碧蹄館,遭遇日軍伏擊,但是明將楊元率中軍來援助,結果包圍圈被打破,各自退去,此即碧蹄館之戰,也是相當慘烈的一戰,但雙方的損失并不大。

四月起,明朝開始與日本議和,遼東鐵騎經過碧蹄館之戰后,開始拒戰,作戰多由南軍完成,但是南軍士氣因明朝遲遲未兌現封賞進行犒勞而大受打擊。明朝急于結束此戰,碧蹄館戰敗后,沈惟敬的議和主張開始獲得重視。同時,日軍因為糧草被明軍、朝鮮偷襲焚燒,加之有平壤戰敗,因此也有心議和。雙方經過接觸,日軍按約定于四月十八日放棄漢城,撤往海邊。朝鮮國王返回漢城。明朝由此轉而傾向于與日本議和。

六月,沈惟敬與日本使者小西飛(內藤如安)前來議和,要求封貢并割讓朝鮮南部四道給日本。七月,日軍又送回朝鮮王子等人,并從釜山轉移至西生浦。宋應昌因而奏請留兵戍衛全羅、慶尚。明朝廷議決定留下劉綎率川兵五千,吳惟忠、駱尚志率南兵二千六百。但是兵部尚書石星一意主張議和,反對留軍,宋應昌擔心久勞無功而敦促沈惟敬議和,又急于營造議和有利氣氛而只留下劉綎所部。

隨后,沈惟敬前往日本,會見豐臣秀吉。日方提出迎娶大明公主為日本天皇皇后、雙方開展勘合貿易、兩國武官盟好、割讓朝鮮四道給日本、朝鮮送王子為質、日本交換朝鮮王子官吏、朝鮮大臣宣誓不叛日本等議和條件。沈惟敬自作主張,答應七項條件,但是向同行的人謊稱日本請求封貢,同意稱臣撤軍;小西行長也向豐成秀吉說明只需要遣使去北京面見明神宗獲批即可。

十月,因薊遼總督顧養謙上疏支持日本封貢一事,明神宗明九卿、科道會議封貢一事。結果反對意見頗多,只有兵部尚書石星堅決主張封貢。

一五九四年三月,宋應昌因病,加之主張留兵協防朝鮮,與石星不合,召回北京,旋即還鄉。

八月,薊遼總督顧養謙再次奏請日本進貢,并建議日本由寧波入貢,日本關白封為日本王。九月,朝鮮國王也上疏奏請明朝許貢保國。明神宗因而重責群臣阻撓封貢,詔小西飛入朝。十二月,小西飛入京之后,石星予以厚禮,但是要求日軍迅速撤離朝鮮,只許冊封不許通貢,不得再侵犯朝鮮。小西飛同意。

隨后,明朝議定冊封一事,遣使出使日本,冊封關白為日本王,給金印。豐臣秀吉受到冊書后暴怒,表示自己已經據有日本、無須明朝封王,但是依舊身著明朝禮服款待明朝使團,旋即將小西行長治罪。

朝鮮戰爭前后歷時七年,但中間其實有一個很長的休戰期(一五九三年四月至一五九七年五月)。在此期間,明日朝三國雖然大軍對峙,但是沒有大的軍事行動。

休戰期間,明日議和過程實在是令人瞠目結舌。沈惟敬究竟是出于什麼目的私自同意日本所有條件如今已經不得而知,但是從小西行長、石星等人極力配合或者促成明日議和來看,筆者估計是因為明神宗和豐臣秀吉都有心停戰所致,所以手下大臣試圖促成議和,同時暗中修改條款,使得君主雖然不滿意但是也不會深究,最終兩國罷兵休戰,皆大歡喜。

但是,明日兩國的要求相距甚遠,明朝不愿讓步,日方自視過高,議和必然失敗。

明朝內部對派軍支援朝鮮一直存在爭議。原因也很簡單,畢竟朝鮮名為藩屬,實際獨立。在很多人看來,明朝完全沒有必要花銷巨額軍費和資源用于協助朝鮮擊退日本;況且,此時明朝除了朝鮮以外,西南地區也不安穩,從明緬邊境到苗疆腹地,都有規模不等的戰爭,相較而言,這些地方的戰爭對明朝的威脅更大;此外,明朝高層此時正因為明神宗稱病不朝、大臣爭國本而鬧得不可開交,朝鮮戰爭的重要性實在太低。

一五九五年十月,薊州兵變,南兵一千三百余人被殺。為鼓勵諸軍參戰朝鮮,明朝許諾按募兵出國作戰標準(募兵每人每年十八兩,出國作戰加倍,外加各項補貼,折合每人每年四十三兩),向諸軍發放軍餉。

但在實際執行中欠餉嚴重,特別是平壤大捷后,酬功賞銀遲遲未發,導致諸軍不思進取。同時,碧蹄館之戰后,李如松部不愿再戰,宋應昌和朝鮮只能多依靠薊鎮副總兵吳惟忠所率防海南兵(又稱防海兵、浙兵,實由戚家軍演變而來),結果后者立功更大。明日議和后,諸軍換防撤換,其中南兵返回薊州。因為離家日久,拖欠糧餉,返回的薊三協南營兵要求兌現雙餉,因而出現躁動;總兵王保先派軍襲殺,又引誘其繳械進入練武場,按名冊殺人,稱其謀反。所部南兵三千七百人只剩不足兩千人,約一千三百人被殺。隨后,言官或彈劾或支持王保,后者在兵部的支持下占據上風。最終,明朝兵部下令,處置南兵騷亂首領,余部押解原籍;王保等人以平叛有功受賞。

薊州兵變是明代諸多兵變中并不算起眼的一場,但也是非常重要的一場。之所以不起眼,是因為此次兵變涉及兵力不過薊州部分南兵,合計三千七百人,經過騷亂、擊殺、平亂,還剩下半數近兩千人押解原籍,而且明朝中央并未因此大動干戈,對王保的彈劾轉瞬即逝。

但是,通過此次兵變,可以看出很多事情。比方說,非常明顯的,明朝軍政正在遭受嚴重破壞。雖然嘉靖隆慶之交,明朝先后解決了南倭北虜問題,邊防形勢一片大好,但是到了萬歷親政以后,就出現了很大問題。

首先,明朝各軍之間的矛盾日趨激化。明朝軍隊序列主要包括京營、邊軍、募兵,京營地位最高但是戰力最差,邊軍待遇最高但是邊防任務最重,募兵待遇最好但是規模最小,所以各軍之間矛盾重重。

張居正去世后,戚繼光迅速下野,薊州作為南兵重鎮,很有可能成為最先爆發沖突的地方。援朝一戰中,邊軍拒戰自保,南軍接連立功,卻遲遲不賞,引發騷亂,情有可原,是朝廷失信在前。但出身邊軍的王保的處理方式卻讓人大跌眼鏡,居然試圖將所有南軍就地正法,使得南軍遭受了自建軍以來最大也是僅次于薩爾滸之戰全軍覆沒的損失,而且極大地損害了明朝在南方百姓中的威信,使得南方募兵愈加困難。

其次,明朝各軍之間的沖突,已經被黨爭所利用。王保是榆林衛人,屬于根正苗紅的邊軍,兵部尚書石星也屬于反對張居正而東山再起的官員,支持這兩人的巡關御史馬文卿是北方人;與之對應,先前依賴南兵的宋應昌是浙江人,彈劾王保的給事中戴士衡、御史汪以時都是南方人。

雙方的攻訐完全是以地域分歧而展開,與事情本身的是非曲直無關。而且之所以王保得以免罪并得以晉升,原因在于吏部尚書、陜西人孫丕揚正忙于與浙黨進行黨爭,自然袒護同省老鄉。

在這種情況之下,明朝軍力,特別是薊門的戰力迅速下降。在俺答所在的土默特部與明朝議和成功后,蒙古的軍事壓力主要來自察哈爾部,所以明朝對薊遼的關注程度逐漸超過三邊,歷代以來精兵強將不斷,以求京城門戶安全。到了張居正戚繼光時期,薊門更是力壓殺得東北地區哀鴻遍野的遼東軍,號稱諸鎮之首。結果張戚去后,南軍備受打壓,薊門的軍力也是一落千丈,面對各地四起的流民,明朝中央只能征調更遠的遼東軍入關作戰,加大了財政和軍事負擔的同時,也加速了遼東軍做大。

一五九六年年初,朝鮮駐日使節李宗城因貪淫日本貴族妻子而被逐出日本。九月,明朝再遣沈惟敬等人前往日本,加封豐臣秀吉。結果豐臣秀吉斥責禮物太薄而且朝鮮沒有派王子同來,表示不會撤軍,留給明朝自決。

一五九七年正月,兵部尚書石星自請前往朝鮮宣諭兩國罷兵,被拒。二月,沈惟敬在議和中偽造國書事發,石星和沈惟敬下獄。隨后,以兵部侍郎邢玠為刑部尚書總督薊遼,以麻貴為備倭大將軍,經理朝鮮,僉都御史楊鎬駐扎天津、進行警戒。因為明軍尚未集結完畢,麻貴命令楊元屯南原、吳惟忠屯忠州。

六月,日軍大軍先后渡海,侵占朝鮮沿海。七月,日朝爆發漆川梁海戰,朝鮮水軍幾乎全軍覆沒。八月,日軍將領加藤清正乘勢進攻南原。楊元所部只有三千騎兵和三千朝鮮兵,全州朝鮮將領陳愚衷不敢支援,結果日軍四日便攻破南原,乘勢占領全州,直逼漢城。

九月,明朝取得稷山大捷。麻貴本打算放棄漢城,退守鴨綠江,經過商議被勸阻,因而駐守稷山,設下埋伏,結果大敗日軍,遏制住了日軍攻勢。隨后明軍組織反擊,日軍逐步退守尚慶道一線。此外,朝鮮起復李舜臣,取得鳴梁海戰勝利,日軍水師遭到重創,海上補給線受到影響。

十一月,明軍完成集結,楊鎬、麻貴率主力,直指加藤清正。

十二月底,明朝聯軍第一次進攻蔚山。游擊將軍茅國器率領浙兵先行作戰,接連取勝,隨后裨將陳寅身先士卒,攻破三重營寨中的兩重。

但是第三重營寨將破時,楊鎬因不愿在李如梅之前搶得首功,下令茅國器撤軍。結果李如梅抵達后,明軍士氣已泄,無力克城,只得改為圍攻。

一五九八年正月初,明軍攻城時,日軍援軍抵達。楊鎬不及下令,策馬西奔,諸軍因無統帥而潰敗,幸好有副將吳惟忠、游擊將軍茅國器斷后,趕走日軍,但是損失無數。經過清點,明軍損失兩萬,楊鎬大怒,將需報軍情改為只損失百余人。贊畫主事丁應泰與楊鎬商議善后,楊鎬出示內閣張位、沈一貫手書,洋洋自得,致丁應泰大怒而揭發實情,彈劾楊鎬篡改軍情,指出張位、沈一貫交結邊臣,欺君罔上。

六月,奏疏抵達京師,明神宗大怒,但是首輔趙志皋力救,楊鎬只被罷官而已,改由天津巡撫萬世德經理遼左;但次輔張位還因卷入妖書案,被削籍為民。

九月,明軍分三路進攻日軍。蔚山戰后,邢玠鑒于水軍乏力,又征調江南水兵,都督陳璘率兩廣兵、劉鋌率川兵、鄧子龍率浙直兵前來增援。隨后,邢玠分軍三路,分別進攻日軍三個主要駐點,即東部加藤清正的蔚山,中部島津義弘的泗洲,西部小西行長的粟林、曳橋。但因此時李如松戰死遼東,李如梅被召回統領遼東,明朝改由董一元統領中路,進攻島津義弘。東路由麻貴進攻加藤清正,西路由劉綎進攻小西行長,陳璘率水軍在海上策應。結果劉綎、麻貴先后遇到伏擊,被迫撤退。董一元則一路進逼至日軍泗洲老營,十月時大舉進攻,結果城破之際,明軍后方火藥庫爆炸,騎兵游擊郝三聘、馬呈文當即撤走,引發明軍潰敗。隨后,兵部處斬郝三聘、馬呈文。

十一月,露梁海戰爆發。日軍因兩月前豐成秀吉去世而有意撤軍。加藤清正先從水路撤走,隨后,島津義弘率水軍救援小西行長,陳璘率水師截擊,予以重創,但副將鄧子龍、朝鮮將領李舜臣戰死。朝鮮戰爭就此結束。

一五九九年七月,明朝論功,兵部尚書邢玠晉太子太保,陳璘、劉綎加都督同知,麻貴為右都督,董一元復職。楊鎬以原官敘用。楊元棄師、沈惟敬通倭而被棄市。

這是「萬歷三大征」中最為慘烈的一場,雖然近代經常會將兩次援朝之戰一并提起,但是總的來說,即便是到今天,學術界也很少對萬歷援朝戰爭有太多興趣。雖然朝鮮險些亡國,日本幾乎經濟崩潰,但是此戰對明朝而言,無論是規模還是影響都非常有限,而且還獨立于明蒙戰爭、明清戰爭,實在不值得一提。

就是整場戰爭的走向并沒有像明朝和日本表面上的實力差距那樣摧枯拉朽,換句話說,擁有如此實力的明朝,對付一個剛剛結束常年戰亂的日本國,都這麼費勁,實在是證明了,明朝并沒有大家想象中的那麼厲害。

一五八九年,四川播州宣慰司使楊應龍發動叛亂,一五九二年十二月其在重慶受審。楊氏自初唐以來,世代統治播州。楊應龍于一五七一年接任宣慰使,殘酷嗜殺,多有逾矩違禁,結果被人揭發,隨之謀反。貴州巡撫主張進剿,四川巡撫主張招撫,明朝中央命兩省會勘,楊應龍表示愿意前往四川而非貴州。一五九二年十二月,楊應龍在重慶被捕,論罪當斬,但楊應龍愿用兩萬兩白銀贖罪,又趁朝鮮戰爭爆發,表示愿意率五千精兵前往支援,明朝中央因而準予釋放。

但是,楊應龍實際上并未出兵,繼任四川巡撫的王繼光嚴提勘結,楊應龍仍然抗命不出,于是,王繼光不待中央批復,決定進攻。

一五九三年正月,王繼光從重慶出兵,抵達婁山關等地,結果被楊應龍詐降伏擊,大敗而歸。隨后,譚希思繼任四川巡撫,等待進剿時機。但是楊應龍向明朝遣使自辯,并四處行賄。因此,兩省久議不決。

一五九五年正月,四川總督邢玠抵達四川,要求楊應龍前往軍前謝罪,否則進剿。五月,楊應龍在松坎跪拜明朝使者,交出十二名叛亂酋長抵命,又繳納四萬兩白銀,故而只被革職,改由其子代任其職,次子在重慶為人質。但是旋即,楊應龍次子在重慶死亡,雙方再次交惡,楊應龍繼續縱兵作亂。

一五九八年十一月,趁西南各地被抽調兵力援助朝鮮,楊應龍攻打湖廣四十八屯,阻塞驛站,激起明朝中央憤怒。

一五九九年二月,貴州巡撫江東之派軍三千進剿楊應龍,結果被楊應龍佯敗伏擊。江東之因而被罷。

五月,明朝起復前都御史李化龍節制川、湖、貴三省兵事,征調朝鮮各路大軍南征,其中,劉綎先率川軍出發,麻貴、陳璘、董一元相繼支援。六月,楊應龍乘明軍尚未集結,大肆進犯綦江,攻克綦江城并屠城。

一六〇〇年正月,明軍完成集結,各地土司也派軍協助。總督李化龍分兵八路,進剿播州。二月,各軍出發,每路約三萬人。三月,楊應龍派主力迎擊劉綎,結果被劉綎擊破,明軍長驅直入,攻入婁山關。五月,明軍接連取勝,抵達楊應龍核心區域海龍囤,開始修建圍墻進行圍困。六月,海龍囤被攻破,楊應龍闔室自縊自焚。十二月,明軍獻俘,明朝將播州一分為二,遵義劃歸四川,平越劃歸貴州。

西南地區的土司一個接一個地叛亂也是頗令人頭疼的事情。總的來說,只要明朝騰出手來,集中兵力,而且不太顧及濫殺、剿撫并重等非常次要的事情的話,平叛也就是一兩年的事情而已。

透過三大征,不難看出很多有趣的東西。首先,明軍之所以能夠在三大征中取勝,歸根結底是因為明朝的國力比對手強出太多。

規模最大的援朝戰爭,也未見明朝投入全力,結果日本就已經瀕臨經濟崩潰;無論是明軍主帥還是各軍主將,在戰爭中體現出的軍事素養都非常一般,給人循規蹈矩但求積小勝為大勝的感覺,在謀劃交戰過程中也盡可能避免大戰、難戰,可能只有平壤和碧蹄館兩戰比較艱辛,結果還導致遼東軍拒絕再戰。其次,京營已經徹底退出明軍的作戰序列。如果說寧夏時間太短,播州太遠,京營無法出戰,那缺席前后七年之久、兵部天下調兵的朝鮮戰爭,足可見明朝君臣非常清楚京營已經不堪大用,聽任其尸位素餐,只要不鬧事就好。最后,明軍已經形成了遼東鐵騎、大同兵、防海南兵、川軍等地域特色和將兵依附關系密切的派系。李如松對應的是遼東鐵騎,麻貴對應的是大同兵,吳惟忠對應的是防海南兵,劉綎對應的是川軍;以上四支部隊就是明軍精銳,除此以外還有少量土司兵。

但土司兵方面,除了自家主將以外,所部根本不聽他人調令,一旦各軍主將拒戰,明軍主帥便會無計可施。

后世談及三大征的時候,往往聚焦于兩點。首先,三大征維護了明朝在東亞的霸主地位。雖然寧夏、播州都屬于中國,只有朝鮮才是實際獨立的明朝屬國,但是因為寧夏涉及蒙古、播州屬于苗疆、朝鮮更是外族,都帶有民族和華夷因素,所以后世強調三大征有利于中國(明朝)維持對東亞的霸主地位。其次,三大征加劇了明朝的財政困難。關于三大征的花費,不同史料記載有一定出入,但是總額一般都在一千萬兩以上,例如,《明史》有兩種說法,一種認為是一千二三百萬兩,即寧夏二百余萬兩、朝鮮七百余萬兩、播州二三百萬兩,另一種認為是一千一百六十萬兩以上,即播州一百八十余萬兩、朝鮮七百八十余萬兩、播州二百余萬兩。

毫無疑問,無論是哪一種可能,對于一向資金緊張的明朝而言,都是一筆天價開支。

筆者個人比較感興趣的其實是另外一點,即明朝軍力的全面萎縮。

雖然三大征以三戰全勝收尾,但是非常有趣的是,在緊接著的三次類似大戰中,明朝以全敗收尾,即明緬戰爭放棄麓川、薩爾滸之戰被后金全殲、奢安之亂任其自立。

如果再仔細審視三大征的話,不難發現,三大征之所以明朝能夠取得勝利,是因為明朝充分利用了雙方極為懸殊的國力而不是軍力,用持久戰的方式,將叛軍、土司和日寇的士氣、后勤、兵源等耗光,從而取得勝利;相比之下,野戰或者攻城戰中的勝利或者受挫簡直不值一提。所以隨著中央政府執政能力的斷崖式下降,明朝很難再以此種作戰方式取得勝利,再加上缺少適合的軍事統帥和決策者,明朝中央主導或應對的戰爭,自然屢戰屢敗。所以在三大征之后,明朝的屢戰屢敗才是正常現象,三大征取勝本身就是特例。