運氣不好罷了。

曹操在建安二十二年就走完了稱帝前的所有流程,如果天下無事,他找個借口隨便刷點軍功就可以順勢稱帝了,就像石亭之戰后孫權做的那樣。西北蠻子和遼東公孫都能輕松刷軍功,曹操稱帝不存在事實上的障礙。

但是好巧不巧,第二年也就是建安二十三年曹操開始走霉運,不但沒刷到軍功,反而在漢中被劉備吊打。再然后就是風云變幻的建安二十四年,曹操雖然艱難地挺過來了,但也被耗得心神俱疲,次年就嗝屁了。

可能有人會問曹操稱帝和丟漢中有什麼關系?漢中不過彈丸之地,魏國丟了漢中不痛不癢,為什麼曹操會如此患得患失呢?

答案是曹操并不在乎漢中,但他不能在劉備獲勝的敏感時刻稱帝。曹操太了解劉備孫權是什麼人了,只要他一稱帝,這兩個孫子肯定立馬跟上,到時候天下輿論都會譴責曹操支持劉備,那可就不是一個小小的漢中的問題了。

曹操此時要做的是立刻行動奪回漢中,而不是進一步再給劉備政權增加合法性。如果能順利奪回漢中,那曹操自然可以趁勢稱帝。但如果打輸了,那至少也能三家一起掛機,誰都別想更進一步。

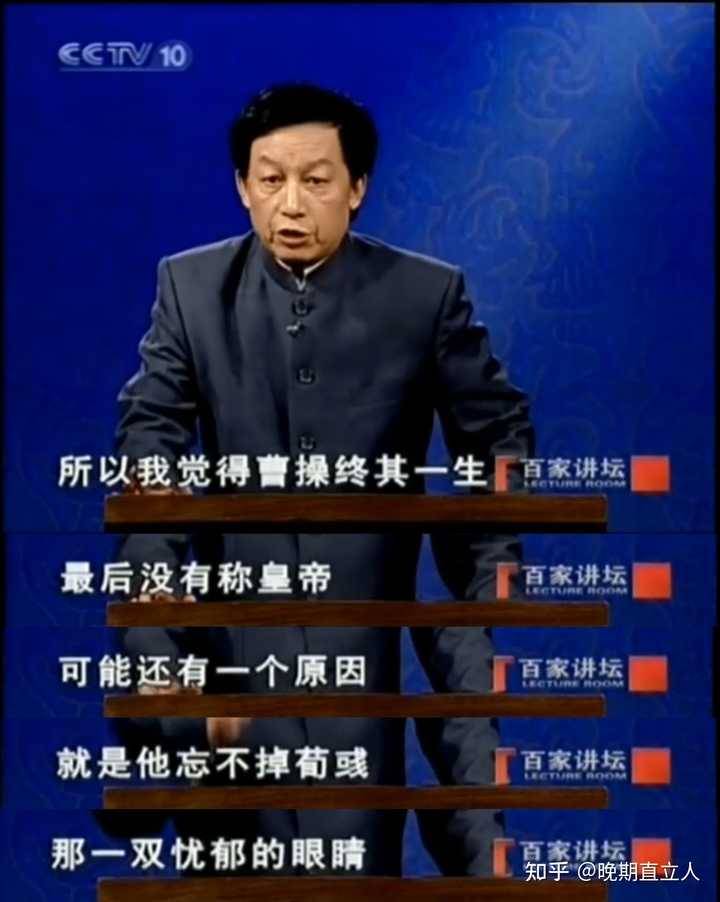

所以曹操并不是不想稱帝,他只是迫于形勢不能稱帝而已。而且曹操這個人年輕時候也是忠臣,這麼多年混過來一直也是以漢臣自居,他對篡漢這件事多多少少還是有些心結的。這倒不是說曹操多有良心,而是說他的改口成本要比其他諸侯更高。畢竟自己打自己臉的人不算少見,但用一生時間打自己臉的人還真沒有幾個。曹操不會為了一介虛名而讓自己成為小丑,除非這個虛名能帶給他足夠的回報。用他自己的話說,這叫「不得慕虛名而處實禍」,真心老資本家了。

以上。