明軍戰斗力不是突然下降的,三大征已經是回光返照了。明軍在薩爾滸的戰略也是基本正確的,戰敗純粹是因為軍隊戰斗力不行。

薩爾滸之戰是「精明」心中永遠的痛。前面我分析了明軍「倚角之勢」的問題(……),那其實是微觀層面的戰術問題。但有人沒看清楚,回貼里扯到分進合擊,然而這是宏觀層面的戰略問題。

今天就說說明軍分進合擊的戰略對不對,后金的勝利有多大運氣成分。

同時我也建議真正的軍迷關注微信公眾號《桌面戰爭》,閱讀兵棋書籍。

明軍分進合擊的戰略,今人都說很錯誤。這是典型的「事后諸葛亮」「成王敗寇」思維。這種思維方式,除了讓人自我感覺良好,屁用沒有。

嚴肅的人(如我),應該站在當時明軍的立場考慮。

首先是明軍為什麼要打這一仗,就是戰爭的政治目的:快速消滅后金勢力。為什麼要「快速」?一方面是心理優勢,一方面因為明朝已經千瘡百孔,支撐不起長期戰爭了。比如明軍出征前的「不祥之兆」:旗桿被風吹斷,將軍演練馬槊時槊也折斷,說明明軍武器品質很差,明朝自己肯定也知道的。連武器品質都沒保證,糧草、軍餉能樂觀嗎?所以只能寄望于快速打完。后面我將提到明軍真正的好戰略,當時肯定也有人想到了,但為了「快速」,只能放棄。

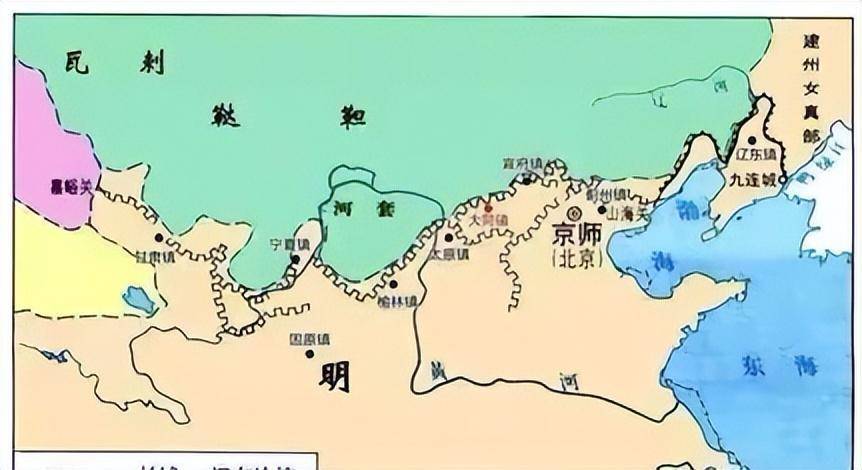

為了「消滅」,明軍就不能讓金軍跑了。東北的山區老林很壯觀,交通也不便。赫圖阿拉一圈 360 度,適合交通的孔道只有幾條。明軍分兵幾路,從各個孔道同時進入,讓金軍無處可逃,只能決戰。就算金軍先打一路明軍,明軍平均2萬人的大部隊,照常理判斷,也能堅持到友軍增援。

當然,這是戰前的判斷。此前,金、明之間只有千人數量級的戰斗,明軍對大部隊交戰還是有自信的。所以,「分進合擊」只是明軍謙虛的說法,他們真實的心態應該是「關門打狗」「甕中捉鱉」。

如果不分兵,十萬大軍集中在一路進軍,那麼金軍可以東躲西藏,不和明軍決戰,最后明軍糧草不濟,還是得退軍,白來一趟。

后勤倒不是分兵的主要原因。首先看運輸。運輸的瓶頸是道路,不是運輸工具。現實中分兵之后,每路平均2萬人,并沒有大的后勤問題,說明單一道路保證2萬人的后勤是沒問題的。那我們設想:如果十萬大軍走一路,道路方面就算有問題,也不會大到無法解決。可以讓十萬人中的一部分砍樹修路,因為沒必要讓大家全都時刻準備戰斗。一旦道路改善,運輸效率就高多了。

再看保衛。分成4路進軍,要保衛4條后勤供應線。一路進軍,只要保衛一條線。當然現實中,金軍還來不及攻擊明軍的供應線。但事先制定計劃時,明軍肯定要想到這點。

總之,從后勤角度看,分進合擊和一路進軍相比沒有優勢。明軍就是要貫徹決戰精神,才分進合擊的。

至于明軍戰前主動告訴后金自己的出兵日期,也不是錯誤。他說不說,努爾哈赤都會靠自己的力量查證的。這麼大的行動,本來就難以保密,倒不如真真假假,玩個心理戰。

明軍的戰略計劃服從朝廷的政治要求,中規中矩,沒有大問題。分進合擊也不是新發明,以前也成功過。只是誰也沒想到雙方素質差那麼大,沒想到明軍內耗那麼嚴重——但戰前誰又知道呢?

有人問:萬歷援朝不是剛過 20 年嗎,而且援朝的將軍都還在,為什麼明軍的人員素質不好?問這話的人明顯沒當過兵。

戰斗力的先決條件是基層官兵,將軍個人的勇猛計謀都是錦上添花。20年時間,基層官兵已經換了一代人,又沒有現代訓練制度,加上腐朽的社會影響,戰斗力幾乎清零了。明朝制度還有意把兵、將互相隔離,老頭子將軍帶著陌生的菜鳥上陣,他自己也沒把握。明軍中真正有戰斗力的是將軍的「家丁」,就是私人部曲。薩爾滸之戰的幾個將軍出征前也都向朝廷請求帶家丁出征,并且都批準了。明軍中大約有十分之一是家丁。

現在看后金方面。

政治目的很簡單:保衛家園,死中求生。

明朝也不是善男信女,長期以來,對女真人的屠殺有3種形式:

1、挑動女真人內斗;

2、以馬市等理由誘騙女真人來到后,伏兵殺之;

3、直接出兵掃蕩。

明將也向朝廷匯報自己殺了多少、多麼痛快。

當今日「精明」津津樂道地念著這些字句時,請為女真人想一想。由于女真自己的文化不發達(沒有歷史話語權),以及努爾哈赤狹隘的部落觀念,這些屠殺基本都沒體現在《七大恨》里,反而是通過明人的記載流傳下來。但是請問:假如真的只有《七大恨》里說的那些事,女真人能跟著努爾哈赤嗎?明朝和女真又不是沒有貿易關系,為什麼要冒生命危險呢?

或許有人說:後來滿人殺得更多啊。但是,薩爾滸那時,誰知道后面會怎樣?而且從人口比例上說,女真人被屠殺得未必少于漢人。只是因為成立滿族時,大量加入了其它來源的人,所以感覺不明顯。

沒錯,后金成立后,和明有邊境沖突,但明朝因此就來抄家滅門?

所以說對后金,這是正義的生存之戰,同仇敵愾。女真人也是人,沒有這種支撐,不可能堅持后面的高強度戰斗。

換言之,戰爭性質影響官兵素質,正義戰爭激發潛能。

精明在談論女真奪天下時,把女真人說成侵略者;在談論薩爾滸時,又覺得明軍是在鎮壓叛亂。其雙標、麻木和無恥,已經深入骨髓,非銼骨揚灰不足以消滅。

戰略方面,假如明軍不分兵,金軍可以利用主場優勢,先避免決戰,同時堅壁清野,騷擾明軍供應線。金軍熟悉地形,也慣于在這里生存,明軍就不同了。到時又抓不到金軍,吃飯又成問題,照樣不樂觀。歷史上很多中原王朝對游牧民族的攻擊,都是這樣失敗的。這反過來再次證明:「分進合擊」本身沒錯。

用今天后知后覺的眼光看,明軍應該「穩」字當頭。最好是讓遼東部隊苦練內功,在邊境小戰斗中逐步強大起來。如果一定要進攻,還是一路進軍,沿途不斷修建堡壘,讓金軍無隙可乘。

到了赫圖阿拉城下就長期圍困和固守,最后設立郡縣,徹底吃掉東北。但在腐朽的政治面前,這些都是不可能的了。