萬歷三大征只不過是被吹得過于虛胖,其中兩個——播州和寧夏,都只是內部叛亂而已。

有哪個朝代淪落到會把兩場普通的內部平亂吹成大征?也就只有大明。這也證明,明軍根本就不行,能拿得出手的東西不多。

東漢平定黃巾起義都沒說是大征,

大唐平定西原/袁晁起義都沒叫大征。

唯獨大明,做到了把平定內部叛亂當做大征,充分證明了,大明的弱小。

如萬歷三大征能代表明軍十分強大,豈不是鎮壓太平天國和平定阿古柏收復新疆的清軍更加強大?但明軍和清軍都啥樣,一系列慘敗的戰爭,已經充分證明了。

萬歷三大征,唯一一次外戰,就是萬歷援朝抗日,事實上這場戰爭,只是菜雞互啄。對于這場戰爭,如果僅僅看國內一些重點講大明獲勝的幾場戰爭,會容很易感覺大明軍隊吊打日軍。

實際上這是針對性地挑選而已,如果完整詳細看待這場戰爭,大明其實敗多勝少。

日本最終撤退,主要還是作為小國,經不起長期的消耗,加上日本當時并不強,甚至日軍都敗給了當時還沒統一的女真部落,說明當時的日本有多差!

對于這場戰爭,我之前有查過國內的軍事史學巨著,《中國軍事通史》和《中國歷代戰爭史》,結合日本韓國的史料。其實中日韓三國,總體而言,都類似,大明敗多勝少:

為什麼明代軍事實力吊打日本,清代反而不行,甚至武器退化?

因此,萬歷三大征就跟清軍末期平亂和鎮南關大捷一樣,并不能說軍隊很強。大明也不是薩爾滸時衰落的,萬歷三大征之后,薩爾滸之前,可見一斑:

1598,布延汗大敗明軍,大明一代名將、遼東總兵官李如松被殺。

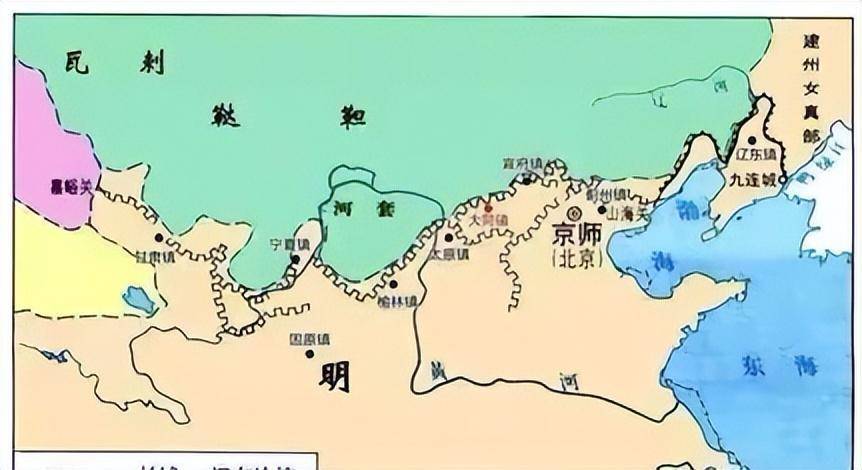

1608年,《明實錄》記載,河東宰賽最強,去秋慶云堡之入,驅掠甚慘。1609年,《明實錄》記載,兵科都給事中宋一韓言,頃者大勝堡之陷,與去年慶云堡同慘。1612年,《明實錄》記載,林丹汗率三萬大軍,從長靜堡長驅直入,肆虐穆家堡等多地。由于《明實錄》只記載對方的損失,一些人會認為此戰林丹汗收效不大,但也有學者對此質疑,因為大明根本就不敢記載自己的損失。即便論對方損失,人家三萬大軍攻掠大明多地,明實錄記載不過僅僅只是殺敵41+26=67個。但此戰卻是林丹汗的成名之戰。1615年,《明實錄》記載,林丹汗率6萬大軍,三次大掠明朝邊境,聲勢浩大,從廣寧至錦州長達數百里,斬大明二將,「軍民梁蓄殺戮一空

為啥不也說薩爾滸之戰是大明王朝的第四大征呢?

萬歷的薩爾滸之戰,規模不輸于播州和寧夏之役,但不明白,為何不將薩爾滸之戰提升至「大征」的地位呢?

薩爾滸大戰,大明號稱出動47萬人,考慮到里面可能算上后勤,其軍隊也至少十幾萬人左右。對大明來說,這足以稱得上一場大明王朝實至名歸的大征:

漢唐均以強亡,也就是即便末期進入分裂,周邊夷狄對于中原政權也得小心翼翼,這就是作為強盛王朝的余威。

反觀大明,鼎盛時期僅僅只維持了前面大約60余年,之后這些落后夷狄政權屢屢犯明,是非常普遍的現象。