林徽因曾說:

「只有心靈相通的人,才有共鳴看人世間的潮起潮落;

只有靈魂相近的人,才能看到彼此內心深藏的美麗。」

真正長久的感情,不是乍見之歡的欣喜,而是精神層面的同頻。

步履不同的人,終究會走散在人海里。

同頻的人,無論境遇如何變化,都能相處舒服,久伴不厭。

01

頻率不同,終將漸行漸遠。

1904年,林徽因出生于浙江杭州陸官巷的一個書香世家。

父親林長民,是清末有名的才子。

他擅長詩文、工于書法,早年赴日本留學,回國后更被推舉為參議院秘書長。

在這樣環境中長大的林徽因,才華艷逸,風姿綽約,追求者不在少數。

詩人徐志摩,就是當時眾多追求者之一。

1920年,林徽因跟隨父親前往倫敦考察。

這一年,徐志摩也來到了倫敦求學。

二人初相見時,徐志摩立馬被林徽因卓越的氣質和才華所吸引。

于是,對眼前人展開了猛烈的追求。

他書寫篇篇情深意濃的詩作,企圖打動美人的芳心。

更用一切閑暇時間,相伴林徽因左右,希望能得求親近。

但,就像曹聚仁說得那樣:「一個詩人,他住在歷史上,是個仙人,若住在你的樓上,他便是個瘋子。

」

徐志摩對愛情的狂熱,反而讓林徽因變得理智。

徐志摩當初愛的并不是真正的我,而是他用詩人的浪漫情緒想象出來的林徽因,而事實上我并不是那樣的人。

在徐志摩的眼中,林徽因是一彎月,一滴水,心頭的一顆朱砂痣。

然而真實的林徽因,卻是極其冷靜而克制的人。她腹中有詩書,心中明倫理。

當她得知徐志摩已有妻室之后,不僅果斷拒絕了對方的示愛,還勸誡對方,能擁有現在的妻子,是他的福氣,理應好好珍惜。

兩個頻率不同的人,注定只能漸行漸遠。

縱觀很多民國才女,她們的愛情執著而盲目。

比如張愛玲,比如蔣碧微,比如蕭紅。

她們并不是不聰明,也絕非缺乏智慧。

可她們卻總是和不同頻的人廝磨糾纏,最終傷到了自己。

林徽因卻截然不同。

她知道浪漫和癡狂,根本無法支撐起柴米油鹽的瑣碎,也無法撫平歲月的褶皺與塵埃。

不同頻的感情,節奏無法一致,步調無法同步,只會讓彼此越來越累,所以她選擇了轉身回絕。

從此山高路遠,各自珍重,是對彼此的一種體面。

02

最舒服的關系,是同頻共振。

林徽因的父親林長民和梁啟超是至交好友。

他喜歡梁啟超的公子梁思成。

梁思成雖然個子不高,但才思敏捷,腹有詩書,是個翩翩君子。

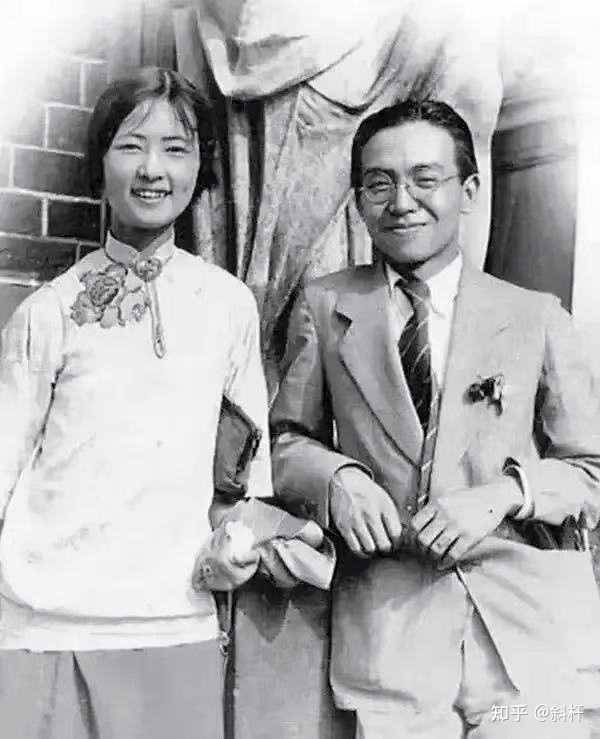

于是,在家長的撮合下,兩人有了第一次見面。

當時,十幾歲的林徽因,穿著淺色半袖短衫罩,梳著兩條小辮子,一雙明亮的眼睛格外有神采。

梁思成忍不住稱贊:「如此富有朝氣,廣博扎實的學識,幽默不俗的言談,毫無富家子弟的輕浮與做作。」

一來二去的接觸中,兩人逐漸萌發了對彼此的好感。

1923年5月7日,北京學生游行,梁思成和弟弟梁思永駕駛著摩托車追趕游行隊伍,卻在途中不幸發生了意外。

住院期間,林徽因時常探望并照顧梁思成,兩人感情迅速升溫,最終決定互相托付終身。

1924年,兩位年輕人,由梁啟超安排,共赴美國的賓夕法尼亞大學學習。

到了美國,梁思成問:「你想學什麼?」

林徽因答:「建筑學。」

梁思成有些不可思議:「一個女孩子怎麼想學這個?」

林徽因卻說:「中國有那麼多好建筑,但是卻沒有現代建筑科學。」

在林徽因的影響下,梁思成也確定了今生唯一的夢想——建筑。

他們一邊學習,一邊對歐洲建筑進行實地考察。

1928年初,林徽因和梁思成學成回國,旅途中遇到一位美國夫婦。

相處短短幾天,這對夫婦被兩人的朝氣蓬勃深深感染,他們贊嘆說:

林徽因是感情充沛、堅強有力、惹人注目和愛開玩笑的,思成則是斯文、富于幽默感和愉快的。(他們)對于古代公共建筑、橋梁、城墻、商店和民居的任其損壞或被破壞深惡痛絕,兩人合在一起形成完美的組合……

三觀的高度一致,讓他們在日常的瑣碎中,始終進退默契,相得益彰。

廖一梅說:「人這一輩子,遇到愛,遇到性,都不稀罕,稀罕的是遇到了解。」

遇見的人越多,就越會明白,和同頻的人在一起,才能舒服又自在。

你的言外之意,Ta都懂得;你的喜怒哀樂,Ta都感同身受。

兩個人在一起,無須費勁討好。

只一個微笑一個眼神,就能勝過千言萬語,讓彼此踏實心安。

03

懂你的人,才配得上你的余生。

在梁思成和林徽因結婚之前,徐志摩曾大張旗鼓地在報紙上登了個《徐志摩與張幼儀離婚通告》。

他借著這張通告,向林徽因宣布自己已然單身的事實。

然而林徽因還是義無反顧地選擇了梁思成。

面對徐志摩的熱情如火,林徽因顯得格外理智:

人生總在祈求圓滿,覺得好茶需要配好壺,好花需要配好瓶,而佳人也自當配才子。

卻不知道,有時候缺憾是一種美麗。太過精致,太過完美,反而要驚心度日。

她深深懂得,詩人的愛,來的快,去的也快。

當感情消散的時候,注定是悲涼的下場。

反觀丈夫梁思成,沒有月下吟花的詩意,卻有細水長流的溫馨。

1928年,兩人從美國歸來后,雙雙奔赴東北大學,創建了建筑系。

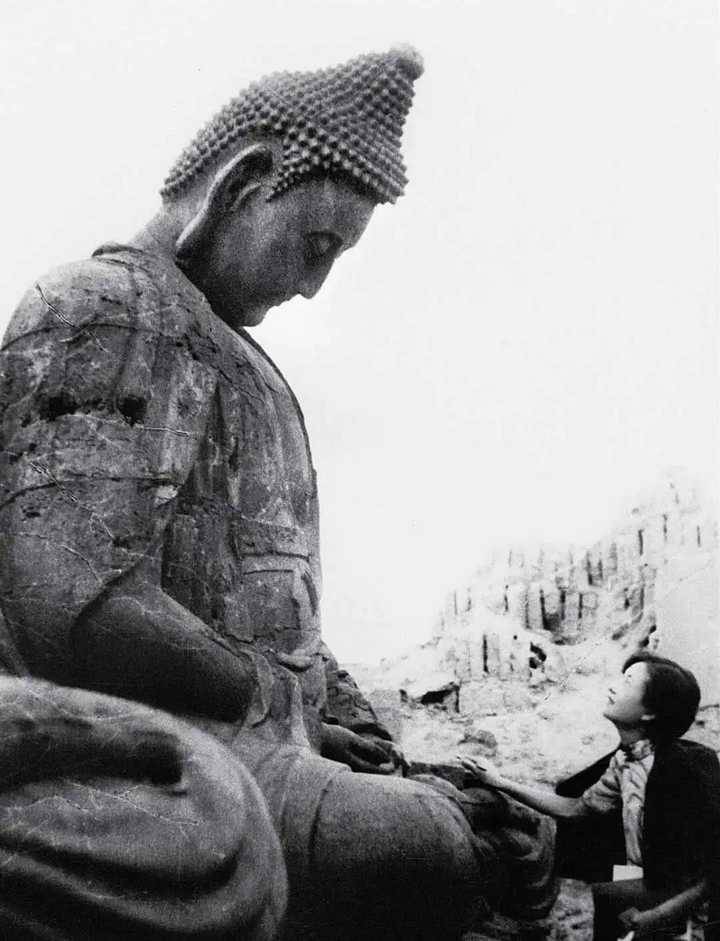

後來日本侵華,兩人一路往西南逃難。

途中,林徽因染上了嚴重的肺結核,一度臥床不起。

于是,一向衣來伸手飯來張口的梁思成,放下身段,學會了輸液、打針、煎藥、消毒。

醫生說,肺結核需要隔離治療,否則容易傳染。

梁思成卻不同意,他照常給林徽因喂湯喂藥,于是自己也染上了肺結核。

面對身邊親朋的心疼,他卻說:「我怎能負了她的選擇。」

張愛玲說:「因為相知,所以懂得。」

最好的感情,不是一人惜,而是兩人守。

彼此知曉,雙向付出,才是一段關系最好的維系。

梁思成是個慢性子,在學問上很擅長,家務上卻是一竅不通。

逃難的時光里,林徽因不忍丈夫工作勞累,主動洗手為他做羹湯。

她每日用心烹調,洗衣鋪床,教育子女,「每日如在走馬燈中過去。」

顛沛中,梁思成測量古建筑的皮尺不慎丟失。

他為此郁郁不快,工作也只能停滯。

林徽因一聲不吭,悄悄花23塊錢買了一條皮尺給他,逗他開心。

而那個時候,她一個月教書的薪水也才40塊。

想起楊瀾曾經說過的一段話:

婚姻的紐帶,不是孩子,不是金錢,而是關于精神的共同成長,那是一種伙伴的關系。

在最無助和軟弱的時候,在最沮喪和落魄的時候,有TA托起你的下巴,扳直你的脊梁,命令你堅強,并陪伴你左右,共同承受命運。那時候,你們之間的感情除了愛,還有肝膽相照的義氣,不離不棄的默契,以及銘心刻骨的恩情。

所謂同頻共振,不僅僅是兩人能感知彼此的好。

也是在艱難的時候,能做對方的拐杖,撐起屋檐下的一方煙火。

最好的夫妻關系,莫過于懂得我的脆弱,我明白你的傷心。

執子之手,互相扶持,用最簡單的陪伴,給予彼此最長久的溫暖。

▽

結婚之前,梁思成曾經問林徽因:

于是,她用余生所有的光陰,證明自己選對了人。

有一句話,我只問這一次,以后都不會再問,為什麼是我?

林徽因說:「答案很長,我得用一生去回答。」

在他們之間,沒有山盟海誓的承諾,沒有花前月下的浪漫。

但正是這種平淡之處的相守,印刻了世間最動容的愛情。

就像有句話說得那樣:命運決定我們會遇見誰,但時間會決定留下誰。

同頻的人,才能一路同行,走過山高水長,看遍世間風光。