打個比方,你平時吃飯一天三頓很容易,想吃什麼都有,不想做可以下飯館叫外賣。但是這次你想去沙漠旅游,感受下沙漠風情,你出發前是不是要準備好充足的水和干糧?因此你需要開一輛大點的車拉著這些水和干糧,你自己是背不動的。否則你在沙漠里叫外賣有人給你送嗎?如果有人能給你送外賣,送外賣的人是不是也得準備好足夠的水和干糧才能保證把一套煎餅果子送你面前?這套煎餅果子你打算給外賣小伙付幾萬塊錢?

軍事行動也是如此。并不是說行軍作戰吃的多了負擔更大,而是士兵們出發前也需要準備攜帶足夠的糧食等補給,此外也需要有人給士兵提供糧食補給。給士兵提供補給的人,也就是民夫,為了把糧食補給送到士兵面前,他自己也要消耗大量的糧食。

這點事,宋朝人就已經計算過了。

《夢溪筆談》沈括

凡師行,因糧于敵,最為急務。運糧不但多費,而勢難行遠。予嘗計之,人負米六斗,卒自攜五日干糧,人餉一卒,一去可十八日;米六斗,人食日二升,二人食之,十八日盡;若計復回,只可進九日。二人餉一卒,一去可二十六日;(米一石二斗,三人食日六升,八日則一夫所負已盡,給六日糧遣回,后十八日,二人食日四或并糧)。叵計復回,止可進十三日。(前八日日食六升,后五日并回程,日食四升并糧)三人餉一卒,一去可三十一日,米一石八斗,前六日半四人食日八升,減一夫,給四日糧;十七日三人食日六升,又減一夫,給九日糧;后十八日,二人食日四升并糧。計復回止可進十六日,(前六日半日食八升,中七日日食六升,后十一日并回程日食四升并糧)。

三人餉一卒,極矣。若興師十萬,輜重三之一,止得駐戰之卒七萬人,已用三十萬人運糧,此外難復加矣。

3人給一個士兵供餉。即1個士兵作戰,需要3民夫提供后勤,消耗4人份糧食。

當然,沈括完全是以人力運糧計算的,實際運輸可以用牲畜和車節約人力。

如朱棣第三次北征用了23萬多的民夫運送37萬石糧草,因為隨軍攜帶武剛車,民夫運輸也不純靠人力。這樣民夫和兵力對比就小了很多,不到1比1。

明末孫承宗編制車營作戰,因為編織了大量緇重車和牲口,因此一共6115將官和士兵,車夫只需要512名。全營所攜糧草(包括殺牲口)可堅持40天。

但是不管怎麼想盡辦法提高運力節約民夫這種額外消耗,非戰兵的輔助還是有不少。而整只軍隊的供給壓力依然很大。

因此,回到沈括開頭那句話,「」凡師行,因糧于敵,最為急務「。還是因糧于敵才是最優解,成本最低。

所謂因糧于敵,很簡單,一個字「搶」。

深入敵對方的地盤,靠搶劫獲得軍需補給。

歷史上這種案例很多,如蒙古人的西征和對中原地區的進攻。三十年戰爭中的華倫斯坦, 迦太基漢拔尼入侵羅馬,皆是如此。

靠搶劫,就不用擔心糧食和補給了。

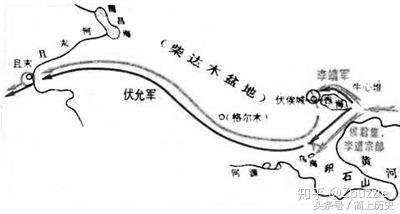

這一點,對中原王朝比較吃虧,因為中原王朝北伐入草原………沒得搶啊!

相對比,平安南后勤就容易多了,可以搶啊

所以漢武和成祖的北伐,難就難在這里。