作為一個以前的考古學學生,來淺薄的回答一下。不過我的研究方向是商周青銅器,和問題不太搭嘎,所以如果有錯誤,還請擔待。

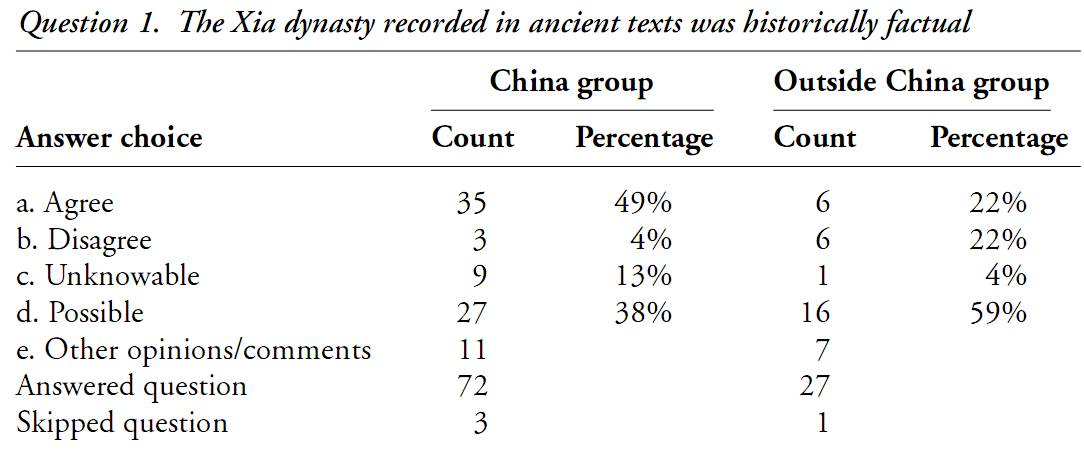

考古學術界并沒有不承認夏朝,而是以一個相對客觀的角度來探索在商朝之前是不是有一個稱得上「朝代」的文明存在,以及這個文明是否叫「夏」。

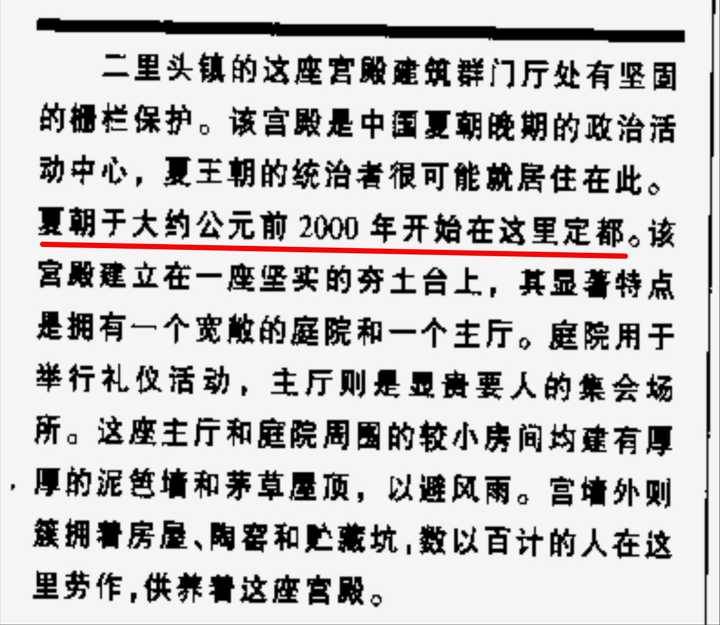

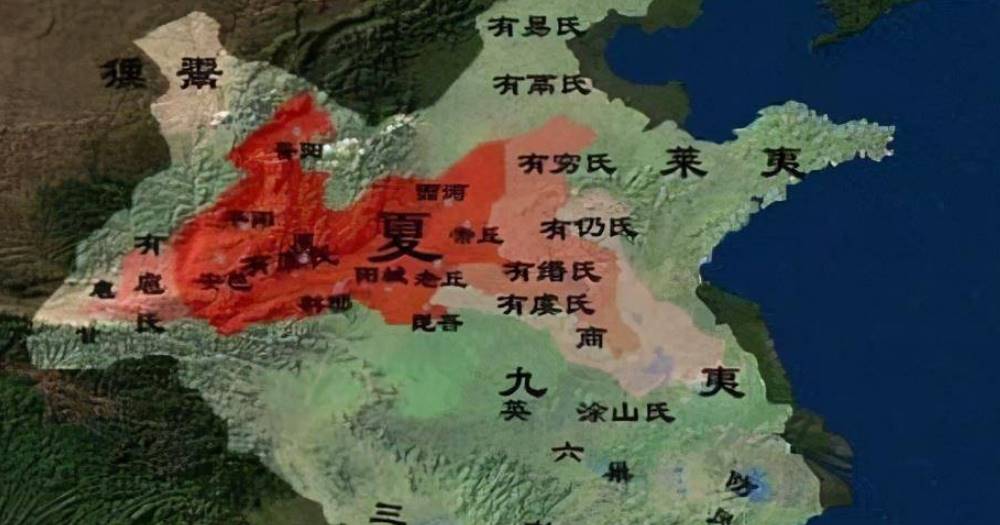

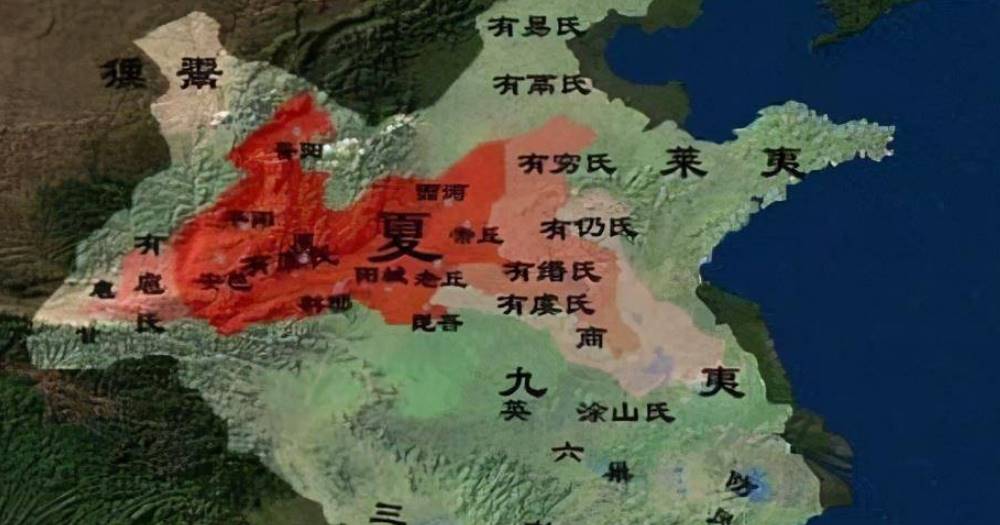

我們知道,在河南洛陽偃師的二里頭遺址,其年代約為距今3850~3520年,正好是歷史文獻中夏與商的時間,在這里發現了豐富的古代遺跡。如果想確定這是「夏朝」,那麼就要解決兩個問題:這個遺址是否屬于「夏」,以及是否可以稱之為「朝」。

我們先看第二個問題,即是否可以稱之為「朝」?因為要稱其為一個朝代,首先要證明其是一個「文明」。「文明」與「文化」有著比較清晰的界定。

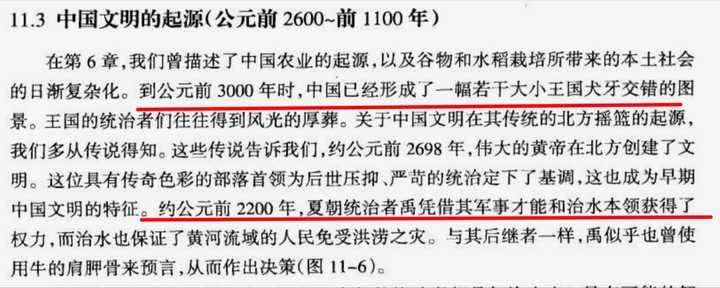

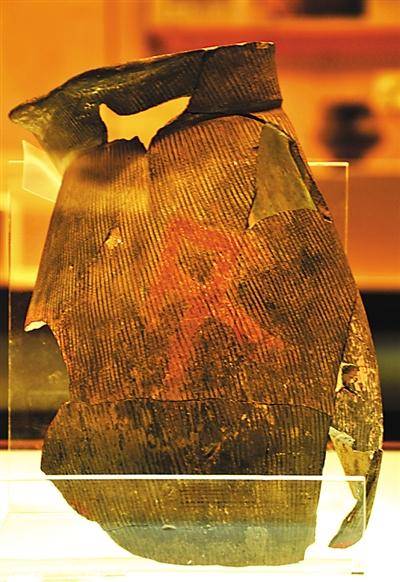

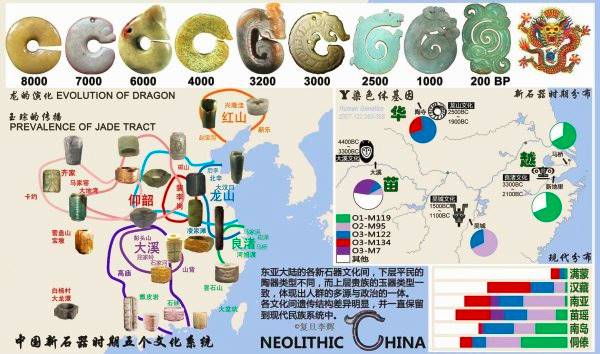

在新石器時代,我國有著很多文化,如龍山文化、陶寺文化、良渚文化等,他們都在一定程度上創造了輝煌的人類成果,但從文化邁向文明,需要滿足三個要素,即城市、冶金技術和文字。

在二里頭遺址,發現了宮殿、居民區、鑄造區等建筑區域遺跡,其面積在二里頭二期大概達到了3平方公里,無論其規模、布局還是所涵蓋的功能屬性,及其反應出來的階級性,可以成其為城市(或者古國、方國)。而二里頭最璀璨的便是其豐富的青銅器,各種器物類型層出不窮,冶煉技術顯然達到了較高的水平。可惜的是,目前的考古工作中,在二里頭沒有發現任何文字。

當然,所謂的文明三要素,有時候也只是一種人為的界定,不同國家和地區的文化發展情況有較大的差異性,所以也有一些學者對文明三要素是否科學提出異議,認為不能把三要素當成一個固定的模板到處套。

有異議就有爭論,有爭論就不能定性,所以對于這一點目前還在討論中,但大部分人還是認為二里頭遺址所反應出來的各種水平,以及其在當時的影響力,可以稱之為「文明」,即稱得上是「朝」。

那第一個問題呢?二里頭遺址是「夏」嗎?

這個問題就不太好解決了,因為上面也說了,二里頭遺址沒有發現任何文字,所以我們也不知道當時二里頭的人們怎麼稱呼自己的族群或者國家。這個問題看似好解決,畢竟繼承了這一文明的商朝可是有甲骨文的,考古工作中發掘出了大量刻有甲骨卜辭的遺物,他們總會提到那個被自己滅掉并繼承的「夏」吧?(二里頭有被毀滅的痕跡,并且出現了有別于二里頭且非常紛繁復雜的陶器類型,可能是被異族滅了)

可惜,在目前所發現的甲骨卜辭中,竟然沒有一句提到過「夏朝」。

考古學術界對此產生了爭論,主要是兩種觀點:

1、從來沒有過「夏朝」。

2、甲骨卜辭是商人用來祭祀上帝和祖先,或是詢問一些現實問題的啟示的(如下不下雨,什麼時候能生孩子,打仗能不能成功等),不涉及歷史,也不涉及商人之外的事情,所以沒必要寫那個被自己滅掉的族群。

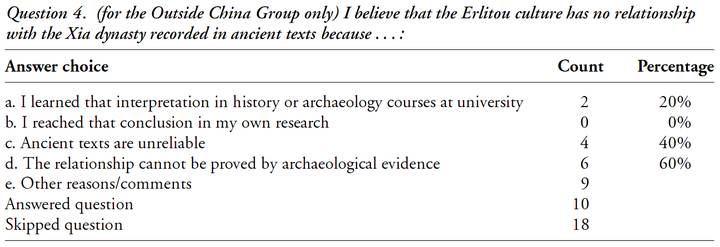

歷史文獻有記載「夏朝」的,已經是在周朝了,如《詩經》、《尚書》等,一是相隔時間久遠,二是周人喜歡依托古人來表達自己的理想,甚至不惜創造古人和朝代。所以這些記錄未必可信。

況且對于考古來說,雖然在工作中不免要與文字記載的歷史文獻相對照,但依然會以發掘的遺跡遺物為主要依據,而且先秦史確實也存在很多疑點。然而,對于5000多年前的遺跡遺物,能被發掘本來就是一種「僥幸」,無論是歷史洪流的沖刷,還是人為因素的破壞,考古工作就是要在這僥幸中獲得蛛絲馬跡,用孩童般的好奇,逐漸還原出那些曾經被掩蓋的不為人知的現實,這很難,卻也是考古人的榮耀,這也是我曾經學習考古及參加考古實踐時的一絲自豪。

綜上所述,考古學術界沒有不承認夏朝,只是目前還沒有確鑿的證據證明有一個叫「夏」的朝代存在,尋找證據的工作還在繼續。能夠穿越5000多年與我們相見的歷史遺跡遺物只是少數,現在還不能武斷的得出否定的結論。

以上是我了解的一些信息,不過我學考古已經是很多年前的事情了,有沒有新的資料更新我就不知道了,如有疏漏和錯誤,請多多指出。