古代很長,上古春秋、中古魏晉南北朝、近古從唐代到明清的戰爭戰術很不一樣。

為了方便比較,我通篇用三國舉例,可能會用到一些演義劇情。

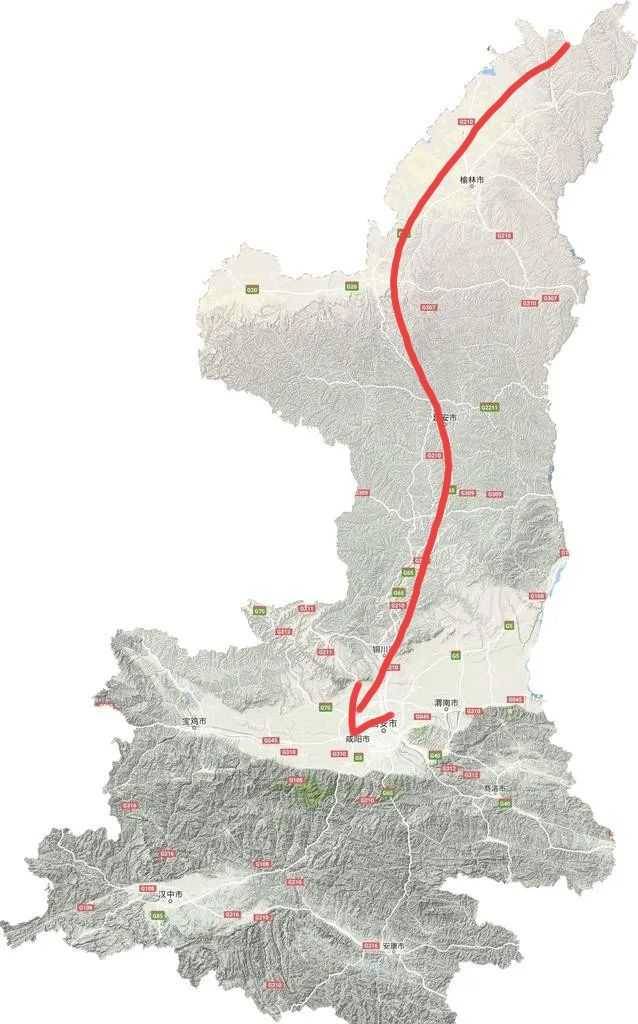

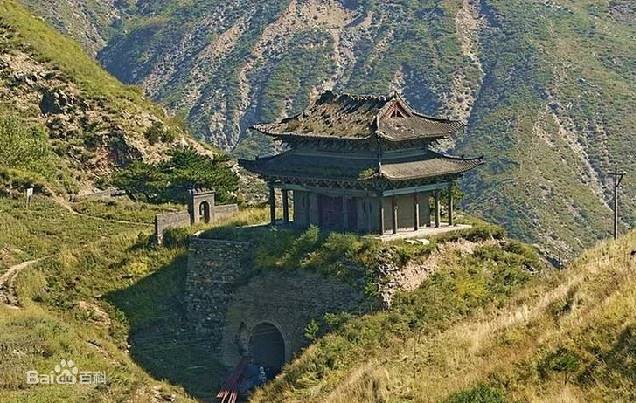

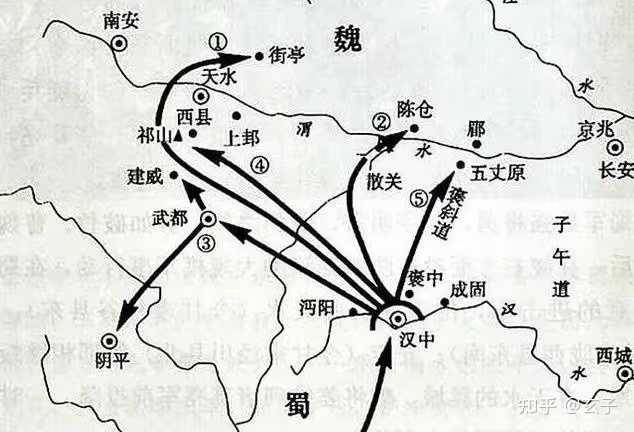

關隘能不能繞過,答案是能,典型是諸葛亮第四次北伐,沒選擇像第二次那樣硬磕陳倉,而是繞道隴右。

結果大家都知道,因為缺糧退兵了。

這就是為什麼《孫子兵法》說「其下攻城」,歷代兵家還是死磕關隘的原因。

攻打關隘有三個絕對好處:

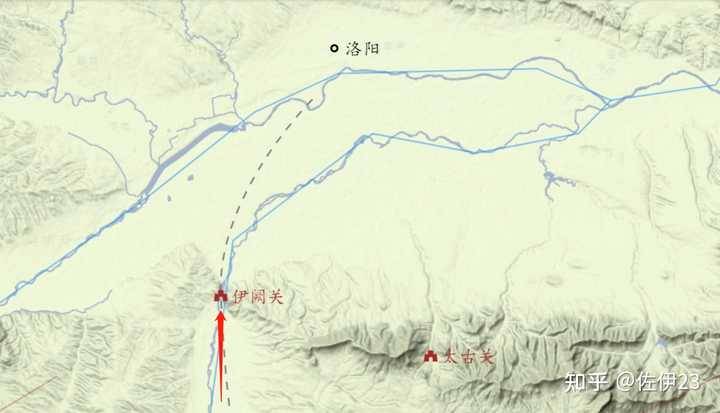

1、這里往往是距離敵人軍政中心最短距離或最好走道路的一個中繼基地,能節省己方糧草并且在行軍途中最大限度保持戰斗力。

2、這里往往有敵軍重兵集團或威名赫赫的將領,容易打出殲滅戰讓敵軍膽寒。有時候重要關口一拿下,后面的事「傳檄而定」。

張飛俘虜嚴顏,先把嚴顏勸降,一路上就靠嚴顏招降了。

3、和第二點連帶的,這里通常也是敵軍補給基地,能搶下物資補充自己。

典型就是鄧艾偷渡陰平知乎,江油馬邈投降,鄧艾本來幾萬人在山里餓成叫花子,又恢復戰斗力了。

相對應,繞過關隘有三個壞處:

1、路途遙遠,糧草耗費成倍增長,戰爭時間持續延長,國內容易發生變數,而且路途原因,行軍也容易掉戰斗力。

諸葛亮第四次北伐,不展開了。

2、繞過關隘,但是敵人軍事實力依然存在,可以隨時出動襲擊背部或者側翼,再不濟切斷補給線或者棄關回老家龜縮,依然很麻煩。

3、繞過關隘,行軍地區不是荒涼不毛就是敵國腹地,我在明敵在暗,容易產生變數。

姜維段谷大敗原因就是姜維強攻武功山攻不進去,夜渡渭水東進,打算沿山進取上邽,結果后路被抄了。

還有,想繞過關隘,小繞抄關隘小路,前提是有可靠向導,例如劉備漢中戰役得到王平,王平盡言漢水地理。玄德大喜曰:「孤得王子均,取漢中無疑矣。」遂命王平為偏將軍,領向導使。

這種人不是滿地抓就能抓到,所以有時候想繞也沒那個條件。

大繞等于重新制定戰役計劃,就不是戰役級別統帥能說的算了。

下面拓展一下,敵人雄關在不繞行的情況下應該怎麼攻破。

咱也不扯不戰而屈人之兵或者收買老六這種廢話,講點實用的。

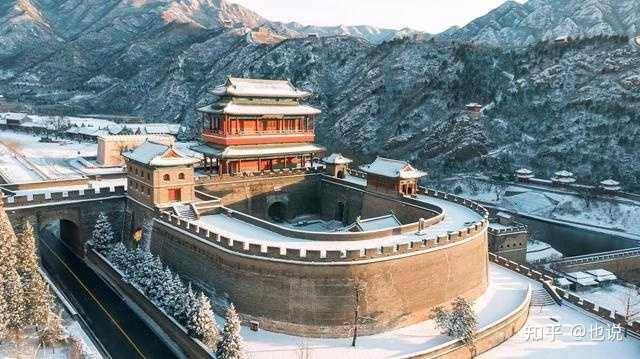

一,我軍有巨大優勢,選擇多路分進合擊。

孫子說十則圍之,攻關也是這樣。

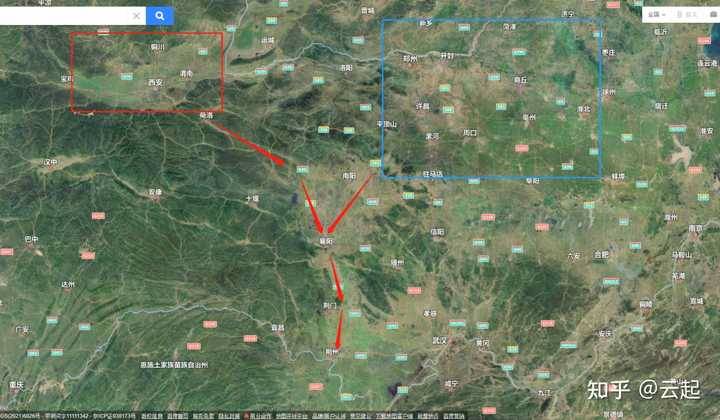

典型就是魏滅蜀之戰,鐘會負責陽平關——漢中,鄧艾主攻姜維,諸葛緒抄姜維后路。

三路大軍,思路是對姜維和漢中各個擊破,就算拿不下劍閣,蜀漢方面也得在姜維和漢中二者舍棄一個。

二,我軍有小優勢,選擇兩路進兵一實一虛

典型是諸葛亮第一次北伐,,左路軍走隴西是實打,右路軍趙云出箕谷是虛,目的是吸引曹真。

可惜諸葛亮優勢不明顯,沒有給趙云能吃掉曹真的兵力和任務,否則這就是一次蜀漢版的分進合擊取長安。

思路是對的,壞在諸葛亮正兵方面馬謖的表現,結果大家都知道。

三,我軍優勢不明顯,選擇圍城打援

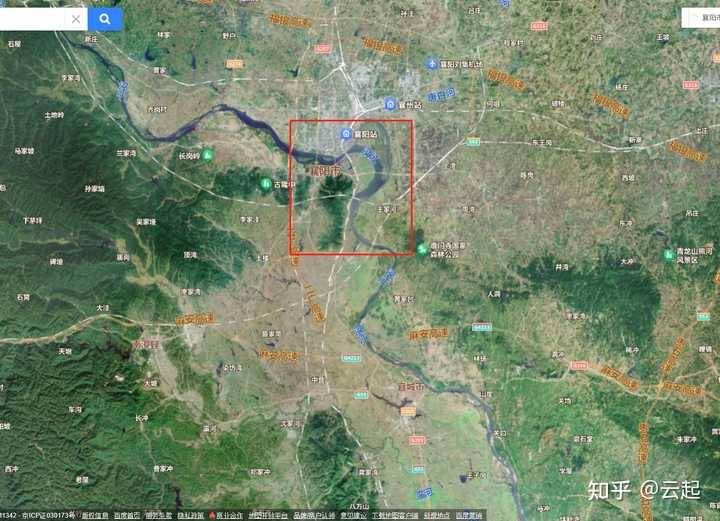

史實版的劉備伐吳,其實是旗鼓相當,劉備一方4-5萬,孫權一方也差不多。

劉備進攻孫桓夷道受挫,派張南圍住夷道城,思路對,可惜陸遜沒上當。

圍城打援想讓敵人上鉤,關鍵原因有二:敵人相信你能打下來,基于第一點,敵人必須救。

劉備問題在于沒有滿足第一點。

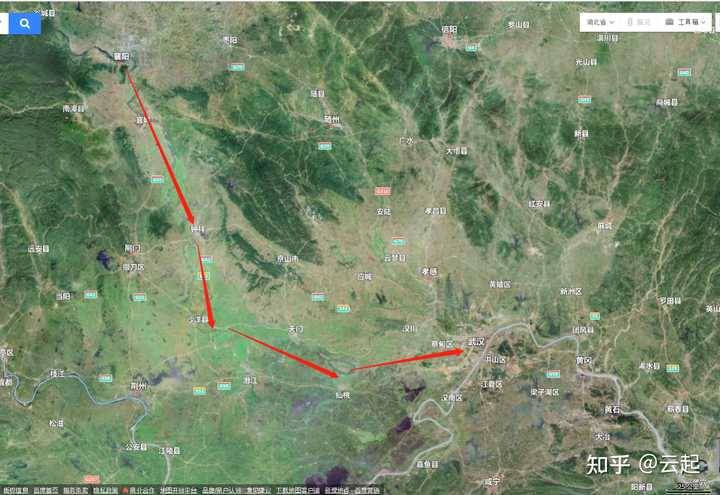

圍城打援就算攻城中的常規操作了,因為至少能保證防守方據點敵人不搗亂。魏滅蜀取陽平關后,對蜀漢方樂城、漢城進行圍攻。

蜀監軍王含守樂城,護軍蔣斌守漢城,兵各五千。會使護軍荀愷、前將軍李輔各統萬人,愷圍漢城,輔圍樂城。

稍微展開一點,這招成功關鍵除了讓人上鉤以為,還有就是要實現對城內的壓制,不然容易被中心開花。

如果兵力不夠雄厚或者戰術不當,容易兩頭顧不上,所以這也就是很多人操作不好圍城打援的原因。

打援戰勝利以后,很可能敵軍城關守備也不投降,這時候選見好就收也不過分~

四,我軍談不上優勢,但組織度和執行力可以信賴,選擇「閃電戰」

典型是司馬懿擒孟達,但有個前提是敵人嚴重缺乏警惕性,除非身份特殊(友軍或上下級),否則難以復制。

其實這招可以說就是小勢力再耗下去也是死路一條,不如險中求勝。

子午谷奇謀,有這個意思,就是諸葛亮認為不值得賭,拿下勝率不大,而且就算拿下長安也不容易防守。