五代十國的起點,近在黃巢、遠在安史。唐朝滅亡,是結果而不是原因。

長話短說。自安史亂起,唐朝中央政府便一以貫之的拆東補西、飲鴆止渴,以藩鎮制亂軍、以藩鎮制藩鎮、以宦官制文官、以文官制宦官、……日積月累亂上加亂,以至黃巢亂前的王朝谷底——經歷「甘露之變」、長安朝廷被血洗一空的唐文宗一朝,傀儡天子如此無奈感慨:

時(李)德裕、(李)宗閔各有朋黨,互相擠援。上患之,每嘆曰:「去河北賊易,去朝中朋黨難!」

——《資治通鑒 唐紀六十一》

卻被史學大家司馬光尖銳批評道:「朝中之黨且不能去,況河北賊乎!」

客觀來看,無論當朝君臣如何唾棄、鄙夷、逃避,中央政府與強勢藩鎮若即若離、共榮共生的關系,不可避免地生根發芽蓬勃壯大,難以剔除。

或招安或削藩,一招不慎便是一地雞毛、一灘血跡,已有無數悲慘教訓證明如此。

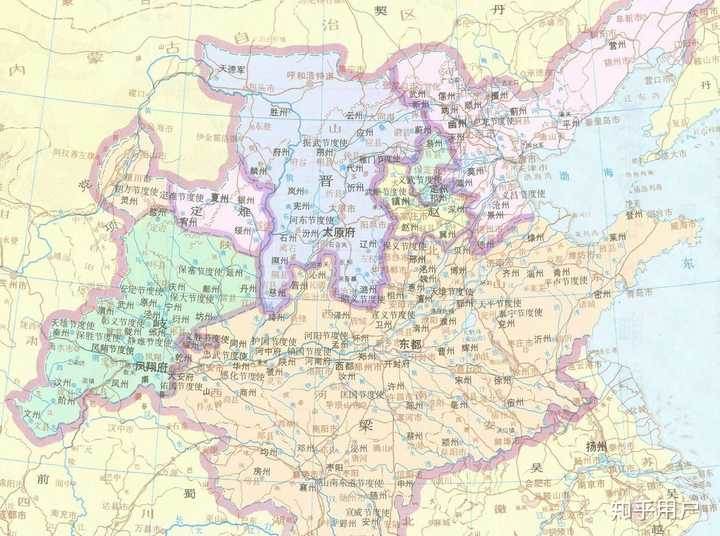

從安史到黃巢,跨越上百年,在中國歷史上,已足夠讓一個王朝「其興也勃焉,其亡也忽焉」。而這段時期唐朝境內的國中之國、朝中之朝,最為典型的莫過于——河北三鎮。

至于河北三鎮中的最佳樣本,無疑又是魏博。

魏博傳五世,至田弘正入朝,十年復亂,更四姓,傳十世,有州七。

——《新唐書 魏博列傳》

初,田承嗣鎮魏博,選募六州驍勇之士五千人為牙軍,厚其給賜以自衛,為腹心。自是父子相繼,親黨膠固,歲久益驕橫,小不如意,輒族舊帥而易之。

——《資治通鑒 唐紀八十一》

屹立不倒上百年、占據河北形勝之地,既有兵又有糧,軍民作風還特別彪悍的藩鎮魏博,是擔得起準王朝稱號的。

所謂「元和中興」,正因為魏博田氏后裔意外選擇歸順朝廷,長安方面沒了后顧之憂,憲宗這才有底氣采取「以藩制藩」的過人策略,造就出裴度與李愬們平定淮西的不世奇功。後來憲宗因故早逝,河北三鎮重新作亂,卻也日漸失卻元老田承嗣們的開拓銳氣,自甘保守墮落。

時光飛逝,黃巢來了。弄個大新聞,搞個大破壞,不用細說。不比安史之后,南方整體安定祥和,此時的亂源恰恰位于中央政府最為依賴的東南財賦之地。坐擁江淮生命線的方面大員高駢等等,對于王仙芝、黃巢這些躁動不安的鹽販子們,有著極為精致利己的考量。

上遣中使趣高駢討黃巢,道路相望,駢終不出兵。

……(某相鄰節度使)訪諸幕客,或曰:「高公幸朝廷多故,有并吞江東之志,聲云入援,其實未必非圖我也!宜為備。」

……(董)昌將錢镠說昌曰:「觀高公無討賊心,不若以捍御鄉里為辭而去之。」

……王鐸以高駢為諸道都統無心討賊,自以身為首相,發憤請行,懇款流涕,至于再三。上許之。

——《資治通鑒 唐紀七十》

此時無論大江南北,除卻忠心殺賊的王鐸以外,但求保存實力當個草頭王足矣的節度使們,竟是占了絕大多數。而高駢、錢镠等人,這些日漸「東南互保」、偶爾爭奪地盤的家伙,便是紛亂十國的雛形了。

說回北方。朝廷萬不得已,對黃巢黨羽進行招安,朱溫(朱全忠)應時而起,勝仗越來越多、勢力越坐越大。直至稱帝前夜,他的官銜又是如何呢?

以全忠為相國,總百揆(當宰相)。以宣武、宣義、……等二十一道為魏國,進封魏王,仍加九錫。

——《資治通鑒 唐紀八十一》

做到總理國政、「加九錫」級別的魏王,朱氏可不就是當時的曹公孟德?可惜時勢弄人,也只能是弱化版。

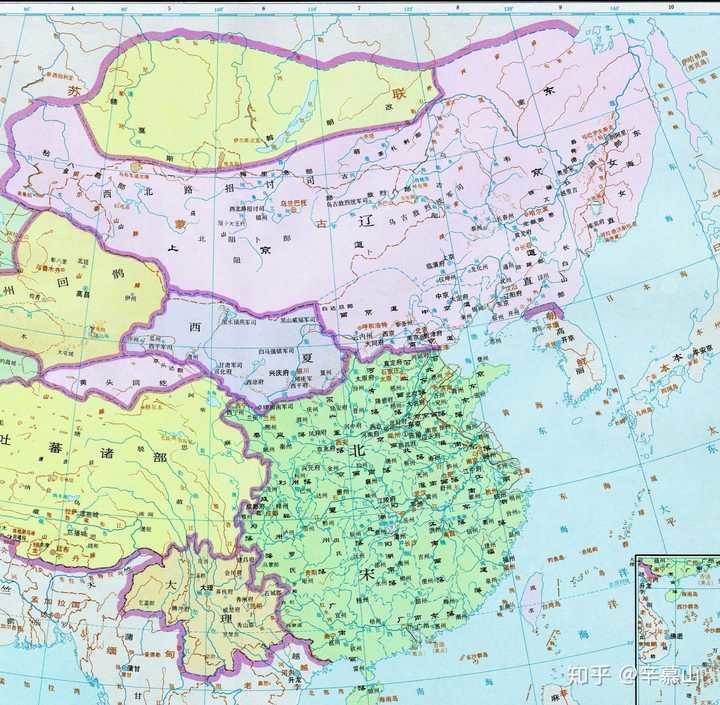

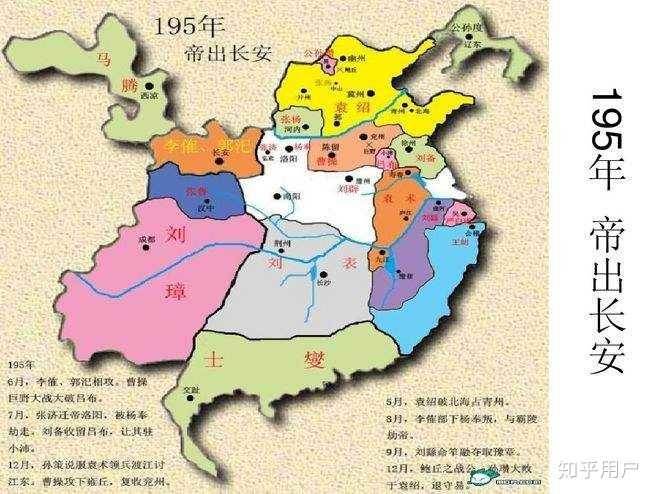

宣武軍與河東軍,唐末北方最為重要的兩大藩鎮勢力,幕后之主分別為一代梟雄朱溫與李克用。開封集團與太原集團的相爭死斗,即是構成五代興衰交替的最關鍵線索。晚至北宋初年,趙氏兄弟對北漢經年征伐,余波才得以平定。

而自唐亡之后,北方數十年再無牌面上的共主,深陷信奉「天子者,兵強馬壯者為之」的拳頭哲學、弱肉強食的叢林法則之中,進入中國歷史「亂之極矣」的最最低谷。

至于老牌勁旅魏博?

時魏之亂兵散據貝、博、澶、相、衛州及魏之諸縣,全忠分命諸將攻討,至是悉平之,引兵南還。全忠留魏半歲,羅紹威供億,所殺牛羊豕近七十萬,資糧稱是,所賂遺又近百萬,比去,蓄積為之一空。紹威雖去其逼,而魏兵自是衰弱。

紹威悔之,謂人曰:「合六州四十三縣鐵,不能為此錯也!」

——《資治通鑒 唐紀八十一》

末代魏博之主羅紹威,借兵討敵卻反遭掏空,寶寶內心實在是太苦了!