軍無輜重則亡,無糧食則亡,無委積則亡——孫子兵法

首先大家要明白,古代的軍糧,兩千年來一直都是小米,就是谷子,古代叫粟

主要是谷子耐儲存,在古代,修建好的糧倉,儲存小米一般能夠存放9年!甚至在隋唐時代,有存放二十年的記載。

所以,谷子的這種特性,讓古代帝國能夠慢慢存糧,關鍵時候供給軍需。

但是在運輸的時候,保存條件就差了,一旦受潮,背水淋濕,幾天就壞掉了,而古代的防雨措施并不像今天一樣有更方便的材料。

根據史書記載,秦代蒙恬北擊匈奴,從中心腹地將糧食運到前線,大約是是每兩百擔,只有兩擔到達前線,差不多就是98%的糧食在途中消耗了,人和牲畜消耗。

主要是古代的運輸效率,路況,以及運輸工具(牲畜)的效率實在是低。

而在漢代,北擊匈奴的騎兵,一批戰馬大約消耗6-12個人的口糧!也是小米,直到張騫從西域帶回來苜蓿這種優質的牧草才得以緩解戰馬糧草!

因此漢代一直在邊關大批的開墾屯糧,如果邊關實在是太偏僻,自然條件不適合種糧食,就很難長期駐軍。

這里舉兩個相反的例子

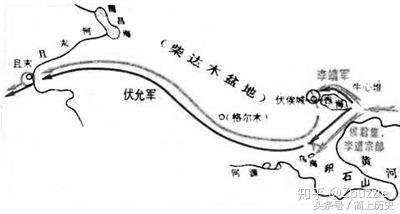

韓信北伐,明修棧道暗度陳倉,一舉打敗章邯,根據史書記載,似乎沒有什麼后勤軍糧的問題

而四百年后的諸葛亮,六出祁山,被后勤困的不行,整個北伐成功與否就看糧食能不能跟得上。

你想啊,同樣的路線,二者為什麼差別這麼大?

那是因為韓信北伐的時候,走水運,那時候哪個地方有個巨大的湖泊,叫天地大澤(具體名稱記不住了)面積很大,韓信的軍糧靠船運。

劉邦北上二十年后,一場地震,這個大澤的水全部流光了····因此四百年后的諸葛亮軍糧全靠陸運·····

第二個,就是成吉思汗,成吉思汗是怎麼打下如此廣袤的大陸的?

就在于他解決了軍糧問題

蒙古騎兵的主要軍糧是奶疙瘩,和肉松,牛奶敖干后形成奶疙瘩,而肉刮成細絲曬干變成肉松。

這兩者的能量密度極大,一頭牛也就變成肉松20多斤的樣子。體積小,能量大。

更重要的是兩者干燥之后,特別耐儲存·····

其實西歐很多國家二戰前都把肉搞干儲存。這樣蒙古騎兵一個人就可以攜帶一個月的口糧!

而且蒙古騎兵并不是一人一馬出征的,而是一人多批馬,輪流騎行。

另外由于奶疙瘩和肉松都是體積小的,因此后勤補給變得很高效。這就不是中原千里運糧哪個費勁。

更重要的是,蒙古大軍后面有牧民,攜帶整個部落的牛羊前進·····只要有水草

因此蒙古騎兵突進速度可能不比今天的現代軍隊慢,甚至要快,在沒有修路的古代這是不可思議的——天降奇兵一點都不為過。

這造成了一個麻煩:蒙古人打進來,騎兵回去報信,身后緊跟的蒙古騎兵也來了——來不及組織防御。

把中原王朝給逼的,只能修長城了,你看北京,長城是三道,八達嶺,居庸關,水關,就是前面看見北方騎兵進犯,馬上點燃狼煙,后面關卡閉關防御,因為北方騎兵沒法帶重型攻城裝備········

古人的麻煩,今天印度人也會體會到·······

歡迎關注知乎十五萬粉絲的第一流氓,職場專家,原來大號:寰宇視野

歡迎關注公眾號:交易哲學家