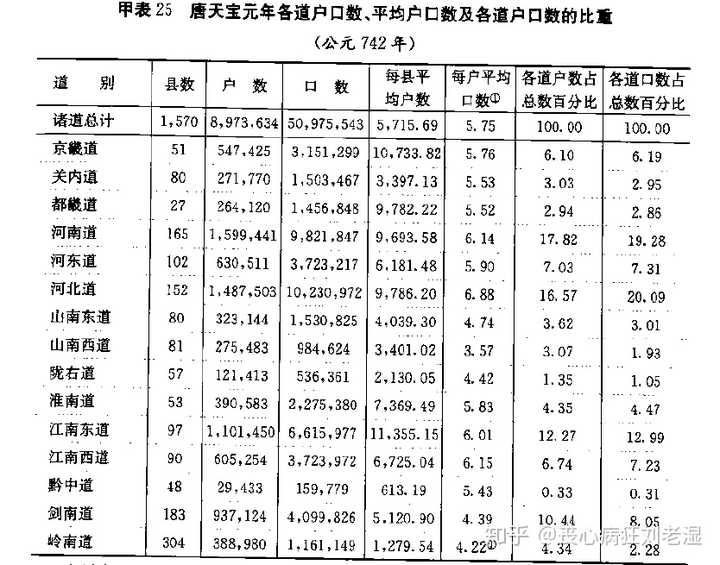

任何一個事物的發生,都有其歷史的根源的。這可能也是我們應該要讀歷史、建立歷史觀的原因。

五代十國的產生,究其根源,可以追溯到唐玄宗時期。這個時期,開始發生了一些重要的變化。

其一,是兵制的變化,募兵制代替了府兵制

唐玄宗開元年間在軍事管理上的一個重要的變化,就是府兵制的消失,代之以募兵制。簡單來說,府兵制是一種兵農合一的制度,府兵平時為耕地的農民,農忙的間隙訓練,戰時為兵。戰后府兵解散,歸于各府,將歸于朝廷。這樣,士兵不失業,將帥不會擁兵自重。府兵的訓練和征召由各地的折沖府負責。而募兵制征召的是「職業兵」,或者是為國家服務的「雇傭兵」,屬于自愿應征。

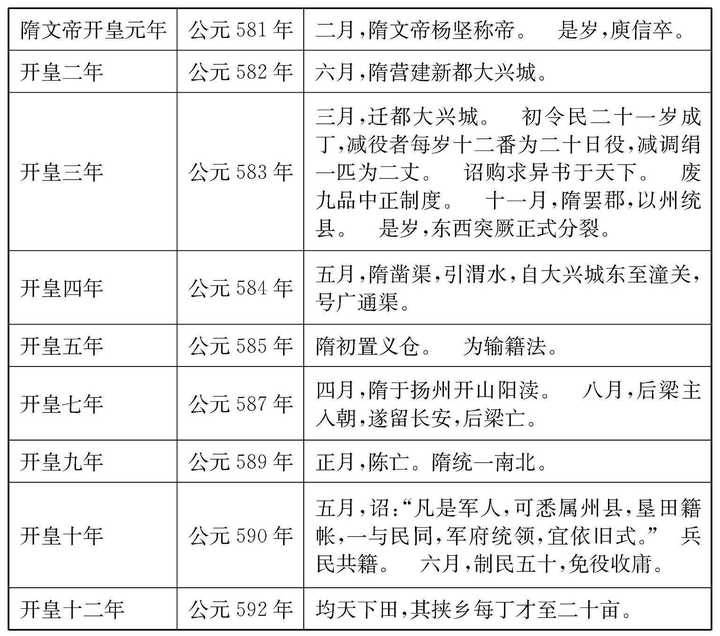

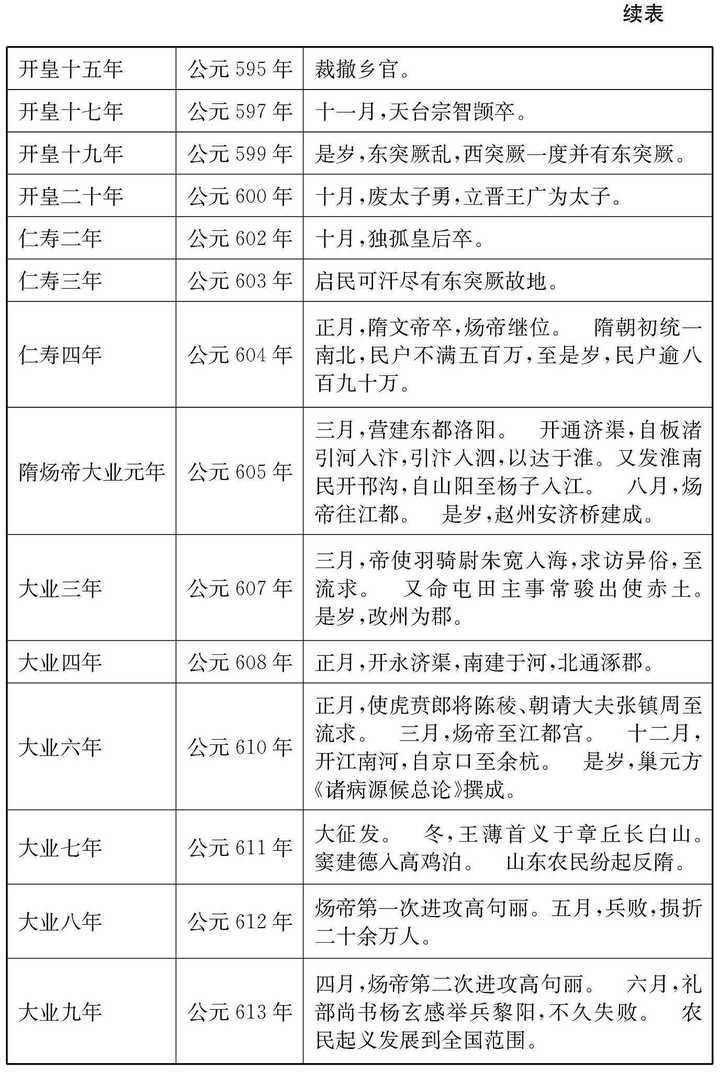

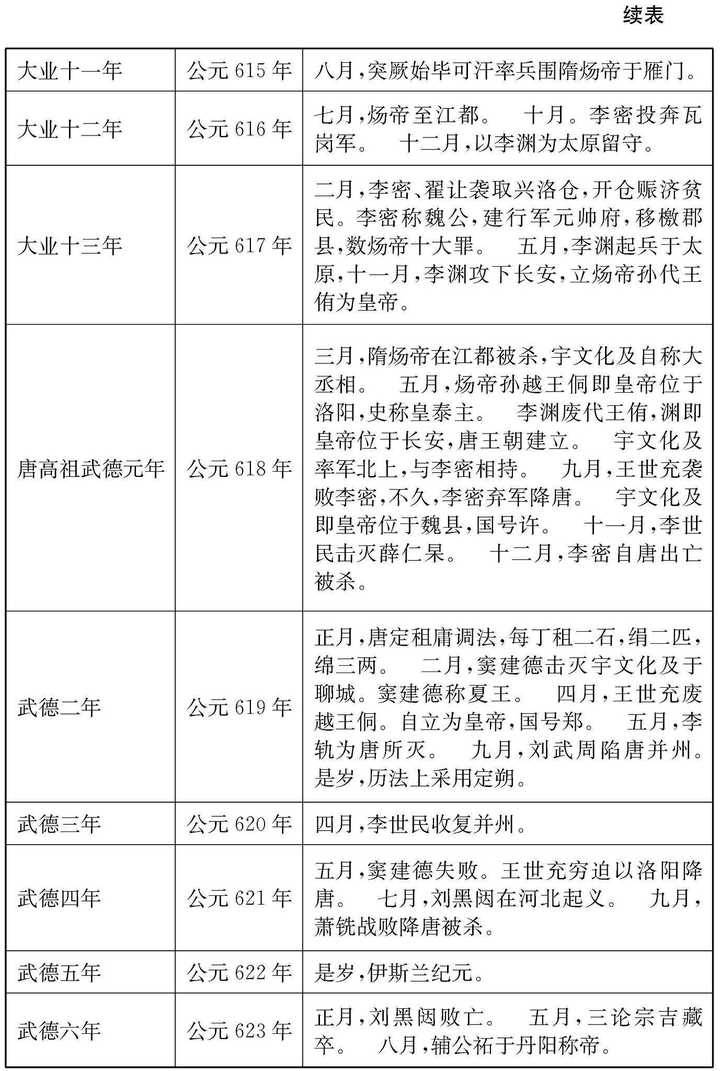

府兵制是中國歷史上非常重要的軍事制度。自西魏開始到唐朝的天寶年間瓦解,經歷了約200年時間。

武則天統治時期,唐朝的政治局勢發生了很大的改變,從中央到地方政府都處于一種不甚穩定的狀態。這種不穩定一直持續到唐玄宗的開元年間。在這個時期,節度使(戰區司令)開始出現,地方邊疆勢力與日俱增,中央禁軍和地方軍隊都在擴張和發展,均田制和租庸調制遭到破壞并開始崩潰,這樣就使得府兵制開始走向崩潰。自永淳二年(公元683年)到開元元年(公元713年),是府兵制瓦解的第一個階段。在這個時期,府兵制在形式上還能夠維持,但是實質上已經遭到破壞。自開元元年,府兵制愈加難以維持,終于在天寶八年正式崩潰。這個時期,皇家的軍事力量也由府兵轉為中央禁軍和地方部隊,征兵形式也從府兵制轉為募兵制。

在唐朝初期府兵制下,折沖府(征兵府)有木契和銅魚等作為符信。

皇帝出巡,太子留守京師調動軍隊的時候,使用木契符;將領率士兵五百、馬五百匹以上出征時,也用木契符。西京留守長官以及各州的州長等有權力調動軍隊的官員,也發給木契符。調動軍隊、撤換機關的時候發給銅魚符。兩京的留守長官、各個州郡、各個軍事基地、折沖府等,都發給銅魚符都督(軍區總司令)、折沖府(征兵府)和郡政府驗證木契符或者銅魚符密合以后,才會派兵。

在府兵制下,折沖府派送士卒到各個禁衛軍,被稱為侍官(皇家衛士),所以府兵的社會地位還是比較高的。同時,因為府兵需要自己配置裝備,自己承擔往返的衣食,所以能夠出府兵的人家,一般家境都還算殷實。府兵由于可以免除徭役,還可以因功勛授田,被本鄉視為「子弟」, 容易產生榮譽感。

但是後來,各軍卻把士兵借給權貴私人使用,這些權貴把士兵們像奴隸一樣驅使,所以長安市民把被征兵當作是一種恥辱,甚至在談話中都把當兵看作是一個可恥的笑柄。

天寶八年(公元749年),李林甫建議取消征兵府木契、銅魚軍符,玄宗批準。至此,府兵制名存實亡。折沖府也成了一個有編制但是無任何實際工作的部門。

府兵制變成募兵制以后,應募從軍的經常是一些地痞流氓、游民無賴,或者是低階層的販夫走卒,從來沒有見過武器,更不用說戰斗力了。

另外,因為和平時期很久,有些無知的人就認為武器已經沒有用處,可以銷毀了,所以還出現了禁止人民攜帶刀劍弓箭的奇怪規定。社會風氣也為之一變,大家都不太看得起武官。

在募兵制下,邊防將領(節度使)的軍事力量逐漸強大起來,藩鎮也是成于此時。

例如,蓋嘉運、王忠嗣等都曾控制數個節度,權力開始集中。同時,邊防將領的任期也開始變長,十余年都不調換。結果就是,勇猛的將領和精銳的士兵,都集中在邊疆,中央的戰備越來越差。

此外,唐朝初期,節度使(邊防將領)都選用那些忠厚而且由名望的重要官員擔任,并且任期比較短,還經常在不同戰區之間輪調。節度使從不兼任其他的軍區,也從不讓中央的官員遙控指揮。其中功勛和名望很高的節度使,往往會調到中央任宰相,比如李靖、李世勣、劉仁軌、婁師德等。非漢族的將領,即使智慧才略再高,也不會讓他們單獨擔任大將,而是任命一個漢族的官員作為統帥,作為制衡。例如,公元640年,阿史那杜爾討伐高昌國時,由侯君集當統帥;公元645年,契苾何力、阿使那思摩征戰高句麗時,由李世勣做統帥。

而李林甫因為自己不學無術,文學水平低,所以對于有學識、有才干的人一直保持很高的警惕。為了防止這些人對自己構成威脅,李林甫的想法是讓胡人擔任邊防將領,因為胡人大多不識字,所以對自己的相位自然不會構成威脅。于是,李林甫向玄宗建議說:「文官出任統帥,面對亂箭飛石,都極為恐懼。不如專用出身貧寒的胡人。他們沒有黨派,陛下只要誠心誠意地恩待他們,他們就都會忠于皇上。」 玄宗很欣賞這個建議。

所以,到了八世紀四十年代末的時候,各個節度使基本上都是由胡人擔任,比如安祿山、安思順、哥舒翰、高仙芝等,帝國的精銳部隊都在北疆,國家的軍事情勢發生了傾斜。

其二,是內政的變化,宦官專權

安史之亂之后的一百三十多年,唐朝并非沒有中材之主,但是都無法振興,這與宦官掌權有著莫大的關系。

后世明朝的宦官權勢也非常大,但是也僅僅掌管著特務機構,依舊依附于皇帝。而唐朝中后期宦官權勢之大,縱觀整個中國古代王朝,也無出其右著。他們甚至能夠誅殺大臣,廢立皇帝。其中原因,就是唐朝的宦官掌握著禁軍。而宦官掌管禁軍,也非一日而成。其發展的源頭,也是在唐玄宗的開元盛世年間。

唐朝創建初期,設有內侍省,主管宮廷內部事務,專用宦官。為了防止宦官專權,唐太宗曾經命令內侍省不得設立三品以上官員。內侍省的長官是內侍,官品也不過四品。唐高宗和武則天當政期間,內侍的職能也不過是「閣門守御,黃衣廩食」。到了唐中宗時期,宦官數量有所增加,約有三千人,但是官位品級依然不高。

但是到了唐玄宗執政的時候,情況開始發生變化。

經歷開元盛世之后,國家生平已久。而唐玄宗隨著年齡的增加,也開始倦怠、奢靡。宦官當中,稍有稱心如意的,就授予三品、左右監門將軍,府門上配置 戟的儀仗。所以到了天寶后期,宮中「品官黃衣已上三千人,衣硃紫者千余人」(注:唐朝官服中,紫色為三品)。當這些宦官奉命出使各州時,地方官員都竭力奉承,供應大量的財物。京城郊區的田園房產,有一半都在宦官手中。

宦官掌管軍權,就始于唐肅宗。

最先掌握權力的宦官是安史之亂爆發時,跟隨唐肅宗李豫逃跑的小太監李輔國。李豫當了皇帝后,尊稱李輔國為「尚父」,這個稱呼始于周朝皇帝姬發尊稱姜子牙。從此,不論事情大小,都會征詢李輔國的意見。

後來,有刺客進入李輔國的家中,砍下李輔國的頭和一只手臂而去。

李豫下詔追查兇手,但是沒有查到,也應該不會查到。李豫派宦官到李輔國家慰問,用木頭刻了一個人頭安葬,追封他為太傅。

李輔國雖然被清除了,但是問題并沒有根本解決,因為替代李輔國的是另外一個宦官程元振。程元振因功拜飛龍副使、右監門將軍、上柱國、知內侍省事,尋判元帥府行軍司馬。程元振專制禁軍,威權赫然,與李輔國沒有什麼差別。

兜兜轉轉,代宗依然離不開權臣,陷入了從一個權臣到另外一個權臣的漩渦。

當然,元載也未得善終。代宗與左金吾大將軍吳湊秘密謀劃,于大歷十二年(公元766年)十二月三日,抓捕元載,賜死。董秀被杖殺,卓英倩和李待榮也被處死。

之后,代宗任命楊綰為相。當初,元載弄權之時,楊綰保持中立,潔身自守。不過,楊綰身體一直有病,當年七月就去世了。

到了代宗之后的德宗,一度將禁軍的統帥權力交給禁軍將領白志貞,但是他貪贓枉法、結黨營私。德宗非常失望。

涇師之亂時,德宗倉惶出逃,竟無一名禁軍保護,只有宦官竇文場和霍仙鳴。這讓德宗覺得還是宦官可靠,于是將白志貞罷免,由竇文場統帥神策軍。不久,又設立左右神策護軍中尉,以竇文場和霍仙鳴分別擔任。至此,宦官掌管軍權成為定制,一直到唐朝末期。唐朝自穆宗以后,皇帝多受制于宦官。穆宗以后共有九帝,除了敬宗和哀帝,其余均為宦官所立。而敬宗雖然不是宦官所立,但卻死于宦官之手。

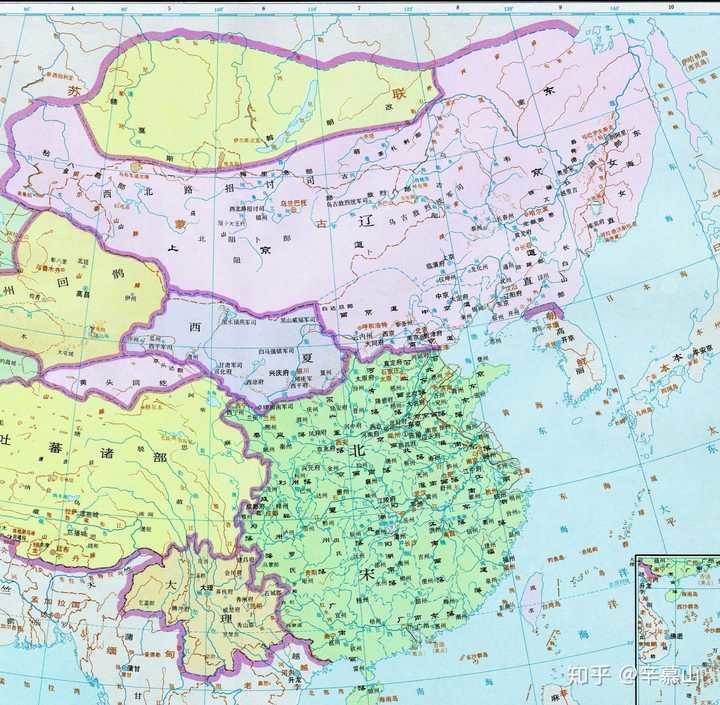

其三,是藩鎮割據的形成,國家實際上已經碎片化

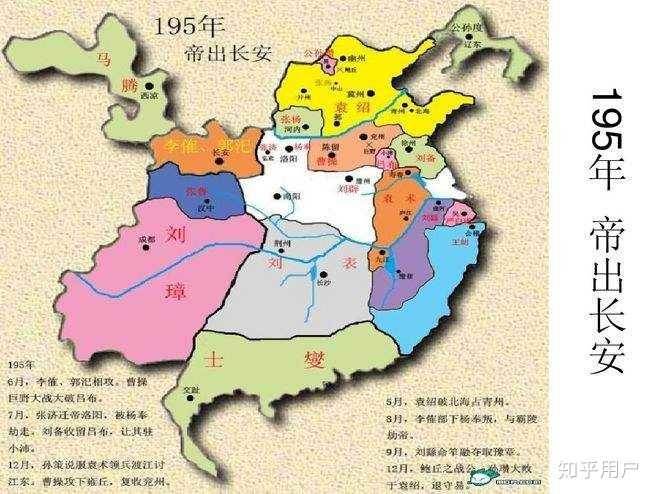

唐朝初期的節度使主要設置在邊疆,節度使管轄的地區稱為藩鎮。安史之亂以后,為了盡快平定叛亂,唐朝誘使叛軍將領反叛,并許以節度使。

此外,中原地區新設立的節度使和新招募的軍隊也逐漸設立軍鎮。軍鎮也就擴展到了黃河以南和江淮地區。最終,全國形成了四十多個藩鎮。而唐玄宗天寶年間,全國還只有十個節度使。

隨著唐朝的府兵制的瓦解,以及募兵制的建立,安史之亂以后的節度使在軍事、財政和人事上具有更大的自主性,不再受到朝廷的控制。另一方面,因為藩鎮眾多,再也沒有出現像安祿山那樣一家獨大的藩鎮。唐朝政府也在調整策略,利用藩鎮來制約藩鎮。所以,藩鎮雖然不受朝廷控制,但是也不敢輕易反叛。藩鎮之間保持著相對的均勢平衡。

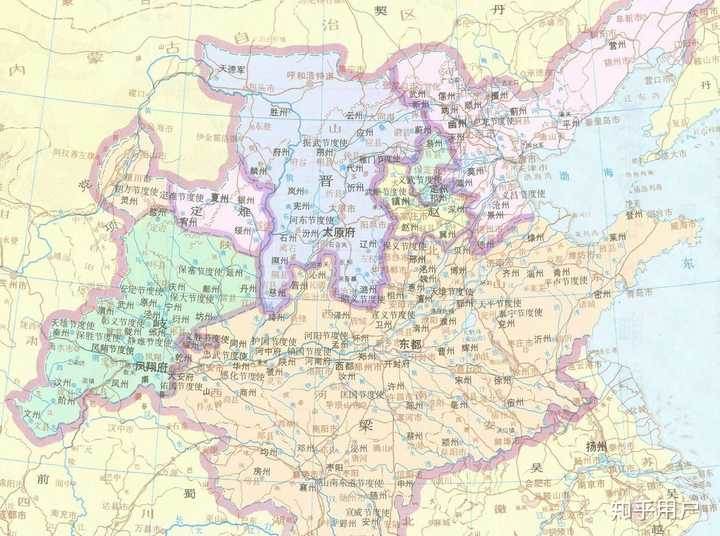

安史之亂平叛以后,史朝義的部將張忠志、李懷仙、田承嗣和薛嵩投降。唐朝當時已經無力剿滅其余的叛亂勢力,所以籍賞功之命,授這四個人為節度使,管轄原來安祿山所占領的地區。

其中,李懷仙為盧龍節度使,駐守幽州(北京市),轄區在河北北部;張忠志(原名安忠志,後來代宗李豫命其改名為李寶臣)為成德節度使,駐守恒州(河北省正定縣),統轄河北中部地區,包括恒州、定州、深州、易州和趙州;田承嗣為魏博節度使,駐守魏州(河北省大名縣),統轄河北南部和山東北部;薛嵩為昭義軍節度使,駐守相州(即鄴城,河南省安陽市),統轄相、衛、邢、洺、貝、磁六個州。

大歷七年(公元772年),薛嵩去世,其弟薛崿接任節度使。兩年以后,田承嗣策反昭義軍兵馬使裴志清,驅逐薛萼。田承嗣乘機占領相州和衛州,控制了昭義軍。

代宗發動淄青、成德、幽州、河東等十幾個藩鎮討伐魏博節度使田承嗣。田承嗣無法抗衡,于是向淄清節度使李正己示好,獻出戶口、甲兵等。

李正己于是按兵不動。而成德節度使李寶臣剛剛受到朝廷的宦官的侮辱,田承嗣乘機表示可以幫助他攻占幽州鎮。李寶臣相信了田承嗣,派軍襲擊幽州鎮。幽州節度使朱滔大敗。其他藩鎮也相繼撤兵。

大歷十一年(公元776年),田承嗣向朝廷陳表謝罪,代宗無奈赦免田承嗣,命其繼續擔任魏博節度使。隨后,河朔三鎮與淄青節度使李正己結盟,成為利益一致的武裝集團。至此,河朔三鎮形成了事實上的割據狀態,并深深地影響著唐朝中后期的局勢。

唐朝政府沒有辦法,只好在三鎮周邊設置了其他的藩鎮,用以遏制三鎮。這個策略有一定效果,但是同時也造就了其他的藩鎮勢力,同樣削弱了唐朝中央的控制權力。

河朔三鎮,或者也包括其他藩鎮,謀求的是父子繼承,類似于戰國時代的各個諸侯國。

另外一個訴求就是,各個藩鎮雖然每年向朝廷進獻貢賦,但是在軍事、財政和人事上保持相對的獨立。唐朝政府雖然心有不甘,但也無可奈何。自安史之亂后的六十年間,藩鎮的勢力也的確朝著這個方向發展。比如魏博節度使田承嗣去世以后,魏博鎮相繼由田悅、田緒、田季安、田懷諫等田氏家族統治長達四十九年。

藩鎮的另外一個變化是牙兵牙將的興起。節度使在軍事上統治著軍隊,其中比較精銳的部隊稱為牙兵,成為與唐王朝抗衡的主要力量。但是,牙兵牙將勢力強大以后,就出現驅逐原來的節度使,取而代之的現象。所謂「故兵驕則逐帥,帥強則叛上」。對于這種情況,唐朝皇帝也只能默認。

德宗在位初期,決定不再姑息藩鎮的世襲。建中二年(公元782年),李寶臣去世,其子李惟岳上表請求繼承成德節度使。

德宗不同意,任命張孝忠為成德節度使,聯合幽州節度使朱滔征討李惟岳。

李惟岳則聯合魏博和緇青兩鎮,推舉魏博節度使田悅為盟主,對抗朝廷。這幾個藩鎮能夠聯合起來,主要是因為朝廷否定了他們的核心訴求,就是藩鎮世襲。

朱滔不久就擊敗李惟岳,并將其首級送到長安。成德鎮也被瓜分。張孝忠為定、易滄州節度使。原成德兵馬使王武俊為恒、冀州團練觀察使。朱滔自恃功高,請求得到深州,沒有被批準。王武俊沒有被任命為節度使,心中頗為不滿。于是田悅趁機遣使者說服朱滔,承諾割讓貝州。又派使者見王武俊,答應呈獻深州。于是朱滔和王武俊攻擊張孝忠的唐軍,將其擊敗。隨后,朱滔自立為冀王,田悅、王武俊和緇青節度使李納也先后稱王,分別為魏王、趙王和齊王。

這樣,河北地區又成立了新的藩鎮割據聯盟。

建中四年(公元783年),河北四鎮尚未平定,淮寧(總部設蔡州【河南省汝南縣】)節度使李希烈叛亂,攻陷汝州(河南省汝州市)。之后又攻克尉氏(河南省尉氏縣),包圍鄭州,軍隊向西挺進到彭婆(河南省伊川縣彭婆鄉)。洛陽震動,百姓都逃到山里避難。

德宗命左龍武(禁軍第三軍)大將軍哥舒曜(哥舒翰之子)為洛陽和汝州節度使,率領鳳翔、邠寧(陜西省彬縣)和涇原(甘肅省涇川縣)三個戰區以及奉天(陜西省乾縣)、好畤(陜西省永壽縣)的神策軍一共一萬余人,討伐李希烈。

哥舒曜行進到穎橋(河南省襄城縣穎橋鎮)的時候,遇到暴雨,于是率軍退到襄城(河南省襄城縣)據守。

建中四年(公元783年)八月,李希烈率領三萬人包圍襄城。

德宗命其他節度使和神策軍增援襄城,但是大家各自為戰,所以襄城之圍一直不能解除。

涇原節度使姚令言也奉詔率領五千士兵增援襄城。十月二日,部隊抵達長安。當時已是冬季,天降大雨,士兵們冒雨前行,饑寒交迫,希望能夠獲得賞賜來維持生計。但是,到了長安,竟然沒有一點獎賞。

十月三日,涇原士兵行進到浐水(灞水支流),德宗命京兆尹王翃犒賞,但是王翃擺出的卻是粗糙的谷米,摻雜著皮殼。士兵的怒火終于被點燃,揮旗擂鼓,回軍直奔長安。姚令言聞訊,急忙從宮中趕來,在長樂阪遇到嘩變的士兵。然而士兵已經不再聽從姚令言的指揮,繼續西進,奔赴長安。

德宗發覺勢態嚴重,每個士兵賞賜兩匹綢緞。沒想到這更加激怒了士兵。士兵們殺死了前來送信的欽差宦官,涌入長安,大聲宣布:「不搶僦柜納質,不繳納間架稅(房產稅)、除陌錢(交易稅)」。

如此,本來紛紛逃難避禍的市民反而聚攏觀看,人數達數萬人。

涇原兵變發生的背景是德宗時期,國力疲敝,財力窘迫。造成這種情況的原因固然是因為平叛割據的藩鎮需要大量用兵,耗費不菲。但是德宗在用人和政策上的失誤無疑也加劇了財政的窘況。一方面,德宗將禁軍和神策軍的指揮權從宦官手中奪走,交給了對自己言聽計從的神策軍使白志貞。但是,白志貞卻是一個貪污、瀆職、無能之人。神策軍有將士陣亡,他都隱瞞不報,而是接受富家子弟的賄賂,將他們列入軍籍,領取空餉。所以神策軍的真實實力已經明顯下降。

而德宗又任用了一位奸相盧杞。為了增加稅收,盧杞和他任命的度支趙贊將商業稅從三十稅一,驟然提高到了十稅一。這引起了商人的極大不滿。而令這種不滿進一步加劇的是隨后推出的間架稅和除陌錢。

所謂間架稅,就是每一棟房屋,以兩根橫梁的寬度為基準,稱為「一間」。上等房每間收兩千錢,中等收一千,下等收五百。所謂除陌錢,就是無論是政府還是私人的給與,還是商業往來的貨款,每一串錢收取五十錢。

唐朝當時商業體系已經初具規模。民間已經發展出了類似典當的商業行為,稱為僦柜納質。僦柜就是收費代人保管金銀和貴重財物的柜房。納質就是用財物抵押,獲得錢幣,日后贖出的時候需要支付一定的利息。德宗針對市場上的這些貨款、抵押款、預付款(僦柜納質錢、積錢貨、貯粟麥)等,一律征收四分之一,并且封存了市場上的僦柜。這一無異于強盜的行為導致長安商人的集體罷市。

由是,民怨載道!失去民心的德宗只好帶著皇妃、太子、皇子和女兒,從北門倉皇逃奔奉天(陜西省乾縣)。

涇原的變兵沖入皇宮,將府庫搶劫一空。變兵自知開弓沒有回頭箭,于是找到了在長安賦閑的前隴右、鳳翔節度使朱泚。朱泚是朱滔的哥哥,本來因為朱滔造反而惶惶不安。既然被擁立為皇帝,索性就造反了。姚令言此時也歸順了朱泚,被任命為侍中。

稱帝后的朱泚立即率軍圍困奉天。奉天岌岌可危,幸虧先有左金吾大將軍渾瑊、邠寧節度留后韓游瑰和涇原兵馬使馮河清的支援,後來有朔方節度使李懷光、河東節度使馬燧以及神策軍尚可孤的增援,歷時一個多月的血戰,才將朱泚擊敗。史稱「奉天之難」。

此后,在盧杞的挑撥下,德宗又逼反了朔方節度使李懷光,使其與朱泚走向聯合。

盧杞相貌丑陋,是個心胸狹窄、嫉賢妒能之人。德宗時期的宰相楊炎相貌英俊,推行「兩稅法」,取代不合時宜的租庸調稅制。

盧杞和楊炎同朝為官,但多有不和。盧杞于是陷害楊炎,致其被勒死在海南崖州,年五十五而已。

另外一個被盧杞陷害的人是顏真卿。顏真卿為四朝元老,剛正不惡。李希烈叛亂之時,盧杞鼓動德宗派顏真卿去汝州宣慰李希烈。世人皆知這是盧杞在借刀殺人,但是顏真卿仍然毅然前往,僅告知兒子「奉家廟、撫諸孤」。顏真卿沒有被李希烈的威逼利誘折服,以身殉國,年七十七歲。

頗為諷刺的是,盧杞的父親盧奕是個忠臣。安祿山攻陷洛陽時,盧奕大罵而死。父子二人,一位列入《忠義傳》,一位流入《奸臣傳》。

興元元年(公元784年),德宗無奈下《罪己詔》,即陸贄所書的制誥《奉天改元大赦制》。對于河北割據的藩鎮皆免其罪,令其繼續鎮守原地。只有朱泚不能赦免,但是跟隨朱泚造反的官吏,蓋不追究。

這樣,才稍稍平息了藩鎮的叛亂。這也說明唐朝皇帝已經無力制轄各個藩鎮了。

涇原兵變是德宗執政的轉折點,也是唐朝中后期的一個轉折點。一方面,中央禁軍、神策軍的權力又掌握在宦官手中。另一方面,藩鎮割據狀態更加穩固。

藩鎮割據的形成,是唐朝結束以后中原碎片化的基礎。