中國古代有一種養兵的方式叫「屯田」,也就是讓當兵的平時種地,戰時打仗。對于士兵來說,屯田是可以保證自己吃喝不愁的,但很顯然,一旦要打仗的時候,你沒辦法背著糧食走。把盔甲兵器這些東西排除出去,一個人最多也就背個一二十斤糧食。按照一般士兵的食量來說,三五天也就吃完了。當年志愿軍在朝鮮戰場的「禮拜攻勢」,也是源于此。

當然,古代用兵的糧草問題,其實跟軍兵種也有一定關系。比如,同樣走兩千里路,步兵可能要走一個月左右,而騎兵大概需要半個月。可騎兵的優勢在于:第一,騎兵的馬能攜帶更重的裝備和食物;第二,馬的食物主要是草料等,在行軍中是比較容易獲得的;第三,在騎兵行軍中,人耗費的體力相對較小,需要的糧食也就更少,反而可以攜帶更少的糧食。

如果在行軍途中,士兵實在餓的不行了,還可以殺馬充饑。

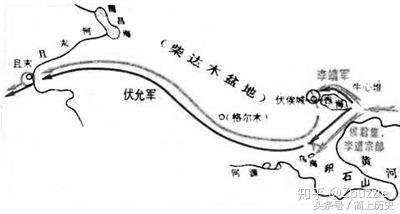

關于騎兵作戰最具代表性的,是唐朝初年的唐滅吐谷渾之戰。在此戰中,唐軍是以騎兵為主力進行作戰的。在擊敗吐谷渾的伏允可汗之后,唐軍一路向西追擊近兩千里,從青海湖追到了新疆,最后殺死了伏允可汗。

唐軍走的這一條線,就是今天的青藏高原。直到今天,這一路上都是人煙稀少,更不用說在唐朝。而事實上,唐軍在追擊伏允可汗的過程中,也的確遭遇到了糧荒,但唐軍殺馬吃肉、喝馬血止渴,最終也度過了難關。如果換成是步兵作戰,那就只能是放任伏允可汗逃走了。

另外,對于古代士兵來說,比糧食還嚴重的問題,是水。

大軍行軍途中,人本來就容易渴。但水這個東西又死重死重的,假設十萬大軍一人一天喝兩升水,那他們一天就需要200噸水。問題是,行軍途中你怎麼去找這麼多水源?

你可能會說「找到一條河不就行了」。可是河水不一定干凈,古人又不懂微生物學,也查不出來里面到底有沒有致病菌。如果是沒糧食吃,大不了餓兩天而已,可如果是亂喝了水,就很容易出現痢疾、霍亂等大規模的傳染病。

實際上,在古代,往河里投毒或者扔尸體一直是防守方屢試不爽的的套路。甚至在日蘇諾門坎戰爭期間,日軍還往哈拉哈河里扔各種細菌武器和動物的死尸,希望能在蘇軍中制造大型傳染病。只不過他們沒有想到的是,蘇軍的后勤系統遠比自己要好,蘇軍喝的都是后方運來的水。反倒是日本人因為擔心國際譴責,采取了偷偷投毒的方式,以至于連自己的士兵都不知道,大批的日軍因為引用了被污染的河水而喪失了戰斗力。

如果蘇軍的后勤沒那麼給力,恐怕中招的就是蘇軍了。

所以在古代,比起斷糧道,斷水道更是屢試不爽的高招。比如在明朝的土木堡之變中,皇帝和王振率50萬大軍出征,但瓦剌軍通過各種方式控制了明軍的水道。而明軍僅僅因為斷水兩日,就爆發了內部的動亂,最終被瓦剌軍所乘,而有了土木堡之變。

在《三國演義》中,馬謖堅持在山上駐扎的時候,王平說「吾累隨丞相經陣,每到之處,丞相盡意指教。今觀此山,乃絕地也:若魏兵斷我汲水之道,軍士不戰自亂矣。」王平也說的很清楚,只要斷水,軍士就會不戰自亂。這也說明在很多時候,斷水比斷糧更為可怕。

而對于當年的志愿軍來說,在冬天入朝作戰,雖然不少人因為嚴寒而被凍傷,但朝鮮漫山遍野的積雪卻也保障了志愿軍的飲水安全。如果是在秋天或者更早一些的季節,恐怕志愿軍將會在飲水上遭遇帶更大的困難。