為什麼就一定認定這個圣旨是假的呢?也許他本來就是個真圣旨,而扶蘇對此心知肚明。

年輕時讀史,每次看到秦朝,總會發出一聲感慨,堂堂大秦帝國,說好的千秋萬代,卻二世而亡,都怪這個二世祖胡亥,如果當初是公子扶蘇即位,那麼中國歷史可能就改寫了。

每念及此,心中總會不由生起一絲疑惑,扶蘇的自殺,為何看起來就像早有準備一樣,沒有絲毫的猶豫和質疑,就好像在配合父王秦始皇演一出早已經排練好的劇本一樣。

如果扶蘇真的是一個魯莽且草率,愚忠愚孝之人,秦始皇又為何一定要選他做接班人呢?這其中是否另有隱情呢?

最近重讀了《史記》中相關人物的傳記和《資治通鑒》秦紀部分,忽然覺得,在這一個問題上,也許我們誤會了秦始皇上千年。

公元前221年,秦王嬴政滅六國,建立第一個大一統王朝,他也被人稱為秦始皇。

秦始皇和他的秦朝,在歷史上一直被定義為「嚴苛」和「暴虐」,不恤民力修筑長城,焚書坑儒等,都是秦始皇暴政的證明,而秦朝的滅亡也就此埋下伏筆。

可是秦始皇是從一開始就如此的麼?從《史記》記載和近年來的一些考古發現中,可知并非如此。

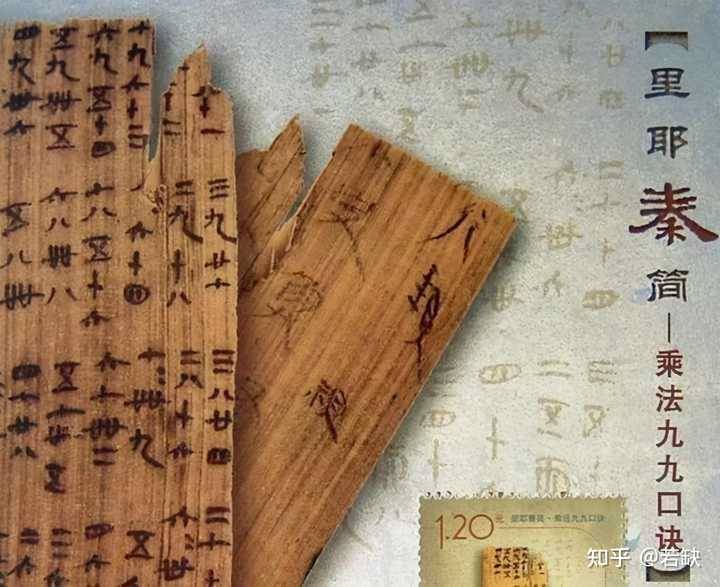

2002年,在湖南湘西里耶古城,出土了36000余枚秦簡,也就是著名的里耶秦簡,這批竹簡記錄了秦洞庭郡遷陵縣的檔案資料,包括戶籍,土地,賦稅,勞役,刑罰等等各個方面,里面竟然還有最早的九九乘法表,可以說極大的完善了秦朝的研究資料。

里耶秦簡

據里耶秦簡記載,秦朝建立之初的法律,雖然嚴謹但并不暴虐,其中有一張對遷陵縣衙的罰款的單據,要求僅僅是讓犯人上繳一副盾牌或者一副鎧甲,相比朱元璋把貪污的官員剝皮點天燈,那可是差了遠了。

還有一種叫做「數耐」的刑罰,就是刮去胡子和鬢角,再看看宋朝的面上刺字,讓人永世不得翻身,秦朝的法律何止是寬松,簡直算得上寬容。

但是秦始皇的懷柔政策效果似乎并不明顯,里耶秦簡中記載了發生在公元前221年前后當地的數次叛亂,最嚴重的一次,秦朝派去平叛的軍隊也跟著叛亂了,最后無奈只得從咸陽征發老秦軍,才算平定。

不過這些似乎也沒有影響始皇帝的好心情,嬴政一面繼續大刀闊斧的改革,推行郡縣制,三公九卿制度,廢除了導致國家分裂,政令不暢的分封制,一面書同文,車同軌,希望把當年的山東六國凝聚到一起。

為了親眼看看自己改革的成果,秦始皇決定四處走走看看,順便封禪泰山,以證明自己王位的合法性,斷了那些蠢蠢欲動六國余孽的非分之想。

然而根據《史記》記載,他的泰山封禪之旅很不理想,先是受到他尊崇的六國飽學之士拒絕用秦禮,堅持應當用周禮,後來在秦始皇封禪回來途中下大雨,被淋了個濕透,眾人對其譏笑不止,似乎在嘲笑這個皇位的正統性,連老天爺都不認可。

如果說這些秦始皇都忍了,接下來的事情就真的忍不了,歸來途中,途徑博浪沙,一個大鐵錘砸中了他的副車,差點要了他的命。

秦始皇啥都不怕,最怕死,刺殺自己這種事最是忍不了,他壓抑已久的憤怒終于爆發了。

從《資治通鑒》的記載中,可以清晰地看到事情的一步步進展。

二十八年(前219年),封禪泰山;

二十九年(前218年),博浪沙遇襲;

三十二年,始皇乃遣將軍蒙恬發兵三十萬人,北伐匈奴。

三十三年,發諸嘗逋亡人、贅婿、賈人為兵,略取南越陸梁地,以謫徙民五十萬人戍五嶺。

三十四年,焚書!

三十五年,坑儒!

從這一連串的年代記述中,始皇二十九年博浪沙遇刺就是一個轉折點,從這以后,秦始皇越來越嚴苛,南征北伐,焚書坑儒,御下的手段變的殘暴起來。

博浪沙刺殺秦始皇

從這時起,秦始皇已經對六國的殘存勢力放棄了幻想,他不再懷柔,而是開始宣揚武力,既然無法收服那就打服,讓你們知道厲害,永遠不敢再有反叛之心。

嬴政終究還是走回了自己法家治國的老路子上,變成了大家所熟知的那個秦始皇。

可是第一個跳出來反對的不是天下士子,居然是自己的大兒子,公子扶蘇。

通鑒對這一段的記載很精妙。

始皇長子扶蘇諫曰:「諸生皆誦法孔子。今上皆重法繩之,臣恐天下不安。」始皇怒,使扶蘇北監蒙恬軍于上郡。

從這里我們能夠清晰看出父子兩人治國理念的不同,一個是儒家,一個是法家。最終的結果是,秦始皇將扶蘇送到北邊邊境,手握三十萬精兵,鎮守匈奴的蒙恬身邊。

這個舉動特別耐人尋味,這究竟是器重磨煉還是流放監禁呢?

按照現在很多專家學者的解讀,總會說成是秦始皇器重扶蘇,讓扶蘇去軍營鍛煉,樹立威信,以便將來順利即位。

可這事怎麼看都透著一絲詭異,既然是要掛職鍛煉,那為何早不送,晚不送,偏偏是在震怒之下給送去,怎麼看都像是發配。

偌大一個秦帝國,是中華大地上從未有過的龐然大物,怎麼統治這麼大的國家,這麼遼闊的領土,是一門很深奧的學問。

這沒有前人的經驗可循,一切都是摸著石頭過河,郡縣制、三公九卿制度這些都是創新,究竟能不能順利實施,估計連秦始皇自己心里都沒底。

在這種情況下,帝國將來的接班人最好的選擇應該是留在身邊,熟悉帝國政務,處理各種難題,隨時參政議政,而不是跑到遙遠的邊疆隨時面對匈奴人,去看看長城修的牢固不牢固。

博浪沙的遇刺,讓秦始皇對六國殘存勢力的厭惡到了極點,他不再相信這些人可以感化,亂世當用重典,秦朝需要的應該是一個強勢人物,鐵血君王,而不是扶蘇這樣的仁君。

治國理念的根本分歧,其實已經注定了扶蘇沒有機會去執掌這個龐大的帝國。

所以說,從這一點上來看,秦始皇病重時下的詔書,很有可能本來就是要傳位給一直留在身邊朝夕相處的小兒子胡亥的,而他給扶蘇的詔書,本就是讓他自盡的命令。

嬴扶蘇

虎毒且不食子,秦始皇為何會這樣做?其實這完全不是不可能。

看過《大秦帝國》第一部的朋友,應該都會記得一個情節,秦獻公嬴師隰有兩個兒子,大兒子贏虔和小兒子嬴渠梁,嬴師隰想要嬴渠梁繼位,臨終之際,他在病榻上叫來了贏虔,逼著贏虔發誓會好好輔佐弟弟。

贏虔斬斷自己手指發了血誓,嬴師隰這才相信,讓他趕緊下去包扎,同時他散去了埋伏在帳篷外的刀斧手。

可以說,只要贏虔略有猶豫,嬴師隰一定會痛下殺手,替未來的國君除掉這個權力路上最大的障礙。

秦國在秦獻公之前,一直積貧積弱,最大的問題就是每次權力交接總有兄弟紛爭,所以秦國歷代君王對此事甚是忌諱,一定會幫助自己選定的國君處理將來的隱患。

而對胡亥來說,自己的大哥扶蘇就是最大的隱患。

對秦始皇來說更是如此,畢竟扶蘇在軍中這些年,跟蒙恬關系處的很好,如果在旁人的鼓動下,真的帥三十萬精兵南下搶皇位,胡亥是根本沒有抵抗能力的。

所以秦始皇才會在自己病情沒有傳開的時候,下詔賜死扶蘇,這完全不是不可能的。

至于扶蘇,對自己和父皇在治理國家上的分歧心知肚明,這是難以調和的,更何況他也清楚秦國的歷史,明白列祖列宗都是如何處理繼位的權力紛爭。所以,在看到賜死詔書時,并沒有絲毫的猶豫就選擇了自盡,也許他早已經想過了可能會有這一天,只是沒想到會來的這麼快而已。

其實歷史有的時候真是真假難辨,記載史書上的就一定是真相麼?我看未必,那只是史學家們根據收集到的資料進行的如實記錄而已,至于真相,需要我們去代入,去仔細思考,去合理的懷疑和分析判斷。

這可能就是讀歷史的真正意義所在吧,只滿足于知道某個歷史人物和事件,那叫讀死書,要學會去分析歷史事件背后的底層邏輯,并用于指導自己的人生,這才是真正的讀書。