首先嚴重反對現有的一些考古發掘工作,因為以現有的技術,根本無法把遺址內的東西完全搞清楚,反而給后世的考古工作留下了不可彌補的損失。舉個例子,竹簡有個特點:干千年濕萬年不干不濕只半年。按現有技術,二里頭即使存在文字簡,也因為地處不干不濕的中原而無法考證,但以后呢?誰知道技術發展到什麼程度呢?為什麼現在就要吃干榨盡給后世什麼都不留呢

其次來說下文獻上的夏朝和考古學上的二里頭文化種種不相符的地方。

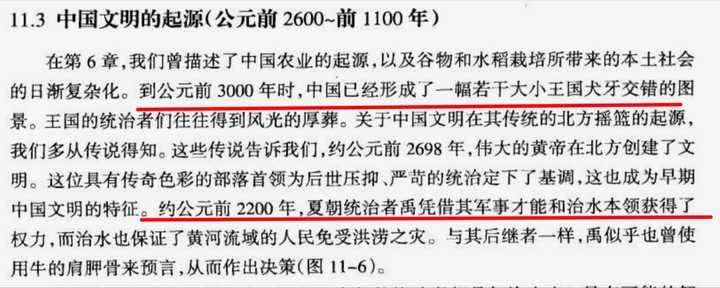

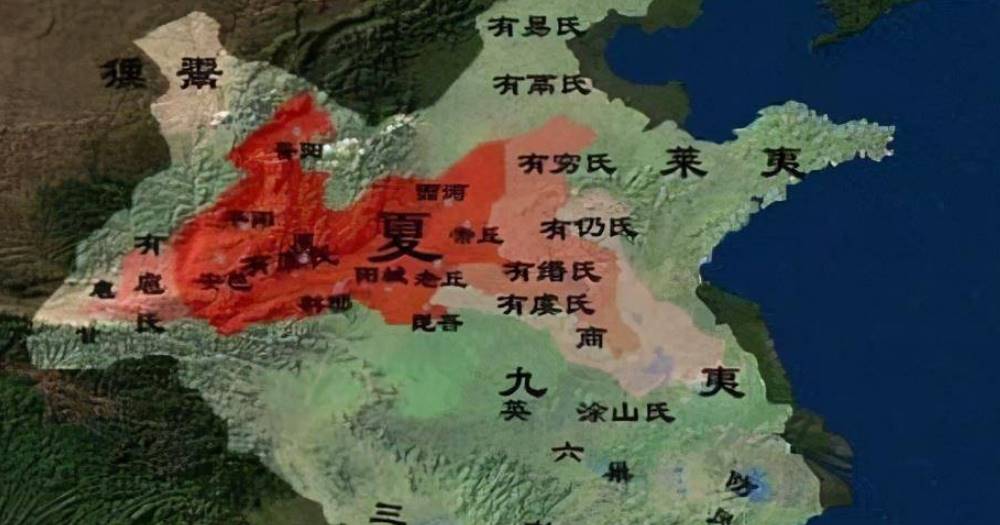

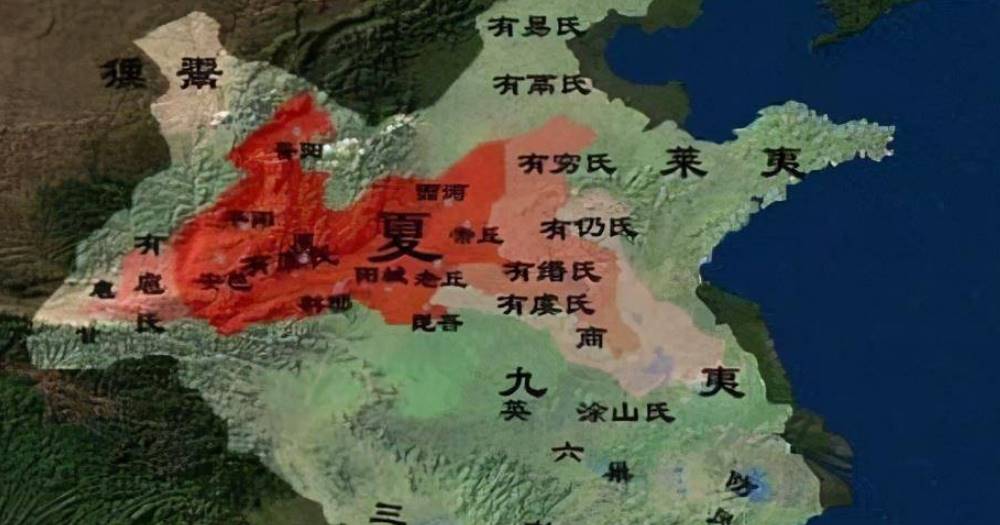

一是時間根本對不上,中華文明探源工程根據古代文獻結合其它方法,把夏朝建立的年代定在了公元前2070年,而二里頭文化出現的年代,根據c14測定法,在1750年左右,兩者相差三百年以上,幾乎相等于后世一個朝代的時間。

另外,根據古代文獻,大禹有兩項功績:治水和征三苗,可是根據考古,中原文化取代石家河文化大約在公元前2300年左右;大洪水出現在公元前1900年左右,與二里頭文化產生的年代還是有不小的差距。

二是歷史事件對不上。后羿代夏和少康復國是夏代僅有的幾個大事件之一,但二里頭文化出現后,一直穩步發展,看不出文化遭遇斷層和復興的任何跡象。另外大禹之子啟開創家天下的傳統后,曾遭周邊集團反對,啟先后戰勝了伯益、有扈氏等集團。但二里頭文化的擴張是從第二第三期開始的,與啟作為開國之君的文獻說法對不上。

三是夏商關系對不上。根據許多人的推斷,商代夏發生在二里頭文化第四期,可是第四期的時候,二里頭文化并未遭到大破壞,連宮殿還在繼續使用。