主要是看某些人說話太難聽!才忍不住來答一波。說什麼配不配,寵不寵,玩物不玩物,我也是醉了,這些詞也忒難聽、忒噁心了:)看得我好不舒服。怕不是像評論區說的電視劇看多了!

什麼寵不寵配不配的,令妃沒能活著封后最主要最重要的原因不就是她的出身嗎?扯這麼多噁心人的詞干嘛!

關于令妃是漢人還是滿人這個問題……《清史稿列傳一·后妃》里說:后家魏佳氏,本漢軍,抬入滿洲旗。再據史料總結,孝儀皇后的先祖可以追溯到明末的綬恩(漢名魏國賢),正黃旗漢軍,因三藩入包衣,被編入了內務府正黃旗。這個漢軍我不知道是算漢人還是漢姓滿人……但她出身包衣有漢人血統就是了。

令妃是漢姓包衣出身,包衣就是皇家的家奴。在滿清,漢人地位有多低就不用說了吧,就算令妃不是漢人,但也是個漢姓。

滿人更認他們的「老姓」,也就是什麼葉赫那拉、鈕祜祿之類的。所以在出身這一項她就過不了當時出自「高貴」的滿洲八大姓之一的鈕祜祿氏的太后這一關。(清朝冊封嬪妃,只要太后、太皇太后還活著,冊文都有一句「仰奉皇太后懿旨」類似的話,所以太后的意見依然很重要!像順治董鄂妃那種,追封她為皇后的圣旨中沒有這麼句話,對後來她沒能祔上帝謚升祔太廟,成為名正言順的皇后受后世祭奠還是有一定影響。)然后就是朝中大臣,一幫自詡高貴的滿人怎麼會允許一個所謂的「包衣奴才」,還是個有漢人血統的包衣成為一國之母,他們的皇后呢。

回答完畢。

——————假裝有分割線——————

回答完問題了!然后我就要來說說「配不配、寵不寵」這個問題了!畢竟有些人說話忒難聽了!(居然有這麼多陰陽怪氣diss令妃的,你也沒真實參與這段歷史,你怎麼知道乾隆心里的真實想法(當然,參與了也不一定知道…你又不是乾隆。

)大家都是主觀猜測臆斷,就看誰分析得更真實咯。我還就非要來夸夸她!!!)

反正好多回答都是各種主觀臆斷,那我就猜測分析乾隆就是寵她怎麼著吧!

下面請看我的分析判斷~

令妃,是魏佳氏最出名的一個封號。她原姓魏氏,乾隆四十年正月二十五日,乾隆帝把她的娘家由正黃旗包衣佐領抬入鑲黃旗滿洲,并編為世管佐領,魏氏就變成了魏佳氏。乾隆六十年追封孝儀皇后,乾隆駕崩后祔帝謚,為孝儀純皇后。

判斷:乾隆就是很寵愛魏佳氏:)

首先,在乾隆之前,皇后全部都出自滿蒙。甚至在康熙一朝,根本沒有漢人或是漢姓的高位嬪妃(貴妃、皇貴妃),生了兒子的漢女封妃就到頂了。(而且在康熙活著封妃的漢女只有良妃衛氏一個,且她是清朝首個出身內管領而得封妃位的后妃。

)剩下的兩個被封妃的漢女都是雍正封的。

再看雍正朝,雍正沒有貴妃,有兩個皇貴妃,一個敦肅皇貴妃年氏,一個純懿皇貴妃耿氏。敦肅皇貴妃,雍正元年封貴妃,死后追封皇貴妃。純懿皇貴妃耿氏,在雍正一朝做到的最高位分是裕妃,是被乾隆加封的皇貴妃。剩下的最高位分嬪妃就是妃位了,就不說了。這樣看來,嚴格來說雍正活著的時候高位漢女也只有年貴妃一個,而且年氏的父親是湖廣巡撫,哥哥年羹堯在康熙六十年就已是川陜總督、朝中重臣。所以是因為有這樣的出身,年氏雖是漢女,但還是能坐上貴妃的位置。

然后我們再來看魏佳氏,她爹魏清泰只是內管領,她隸屬內務府,還是漢軍女出身,在當時屬于出身低下那一掛。但最后她一路從貴人當上皇貴妃,(而且她封令妃的時候是無子而封妃)後來甚至追封皇后。

(而另外兩個漢女皇貴妃都是乾隆還是親王的時候就入府的,資歷老啊,而且這倆皇貴妃都是快死的時候,為了沖喜晉封的皇貴妃,封了沒幾天就死了。)對比康熙朝漢女最多封妃,雍正朝出身貴重得以封貴妃的年氏,難道還不夠寵愛嗎?

第二,封號——「令」和「孝儀純」

令這個字可以說是很獨特了,中國數千年王朝歷史中,少有妃嬪用這個字做封號,一般都是什麼淑、賢、德、惠之類的字做封號。乾隆的另外幾個貴妃,封號「純」、「嘉」、「愉」、「婉」、「慶」等都沒有這個「令」字獨特。

再說出處,「令」字語出《詩經·大雅》中的「如圭如璋,令聞令望」,在古代漢語中字面上有美好之意。但是!「如圭如璋,令聞令望」——還有一個「圭璋特」的典故。

《禮記·禮器》中有云:「‘圭璋特’,‘圭璋’,玉中之貴也;‘特’謂不用他物媲之也。

諸侯朝王以圭,朝后執璋,表德特達不加物也。」所以這個「令」字有鐘愛之意。

再有!!諸侯朝見天子,執圭;朝見天子中宮則是執璋……而‘令’如圭璋之特!「令」字可以猜測為隱含以她為妻的意思。

而且!「如圭如璋,令聞令望」的原句是「颙颙昂昂,如圭如璋,令聞令望。豈弟君子,四方為綱。」在清朝,儲君定明身份,宗親和天下人等都需避名諱。(比如雍正是胤禛,其余兄弟一律改成「允」字。)而令妃的兒子後來的嘉慶,乾隆將他的名字從「永琰」改成「颙琰」,和他母親的封號出自一處!

他將江山給了他們的兒子,讓兒子那天下獨一無二的名字里,也全都印著她……(突然瑪麗蘇)

再說魏佳氏追封皇后的謚號:孝儀純皇后。

乾隆六十年九月初三乾隆帝宣示十五阿哥永琰為皇太子,同時下令追封其母令懿皇貴妃為皇后,乾隆帝親自為其擬定謚號為「孝儀皇后」

「孝」是清朝皇后都有的,「純」是乾隆的帝謚,清朝的皇后要被承認都要祔上帝謚。(像順治鐘愛的董鄂妃,雖然被順治追封孝獻皇后,但是順治死后,孝莊文不承認她,不讓她祔廟,她就沒能祔上帝謚,不算名正言順的皇后,以至后世甚至以皇貴妃之儀祭拜她。)

來說說這個「儀」字。

《易經》中說:「天地初開,一切皆為混沌,是為無極,無極生太極,太極生兩儀,兩儀為陰陽。」這「兩儀」之義,可以說為八種含義:一說為陰陽,一說為天地,一說為奇偶,一說為剛柔,一說為玄黃,一說為乾坤,一說為春秋,一說為不變與變……統而概之,就是陰陽乾坤之始。

這便正與帝后二人,為天下父母之意完美契合。

況且,弘歷年號「乾隆」——乾為陽,為天;儀為陰,為地。

兩兩相對啊!

在家中,「兩儀」更是指父母雙親。所以這個「儀」字,在國為中宮、為母后;在家,為母親。

就算不提《易經》,「儀」字也好理解——「母儀天下」的儀!

乾隆親自擬定的封號「儀」,說魏佳氏「母儀天下」,且與乾隆的「乾」相對,還有人說她不配?!

第三,來說說冊贈禮的問題。

史載,乾隆六十年(1795年)九月初三乾隆宣布十五阿哥永琰為皇太子,同時下令追封其母令懿皇貴妃為皇后。乾隆六十年(1795年)十月,冊贈令懿皇貴妃為孝儀皇后。

嘉慶元年(1796年)正月初一日,乾隆帝舉行禪位大典,颙琰即帝位。

看這兩件事之間的時間,只有兩個月。我臆測一下,冊贈禮被簡化說不定是因為冊贈禮的時間離傳位大典時間太近,只有兩個月時間。

而清朝十二月有還有個重大的冬至祭天大典,在這樣短短的兩個月時間里要連續準備幾個頂級的儀禮,可能忙不過來(?)皇后冊贈禮怎麼也是比不過皇帝的登基大典的。

再來說詳細的。

冊封皇太子的生母為皇后,這在當時的清朝還是第一回,就連清朝往后的歷史上也再沒有過了,所以一切的典禮都沒有現成的舊例可循,只能按照原有的冊立皇后或是嗣皇帝追封母后的舊例來參照。

清朝冊立皇后,應該告祭天地太廟后殿——但這都是針對皇帝大婚,冊立皇后而言;又或者是嗣皇帝為了將自己母后神牌升祔太廟,與死去的父皇的神位放在一起來說的。但魏佳氏既不是皇帝大婚冊立的皇后,而且當時乾隆還沒駕崩呢,我臆測大概都不怎麼合適,所以就減免了。

但是,就算暫時簡化了祭告天地的儀式,給魏佳氏追封、升祔禮告祭天地的祭文也是寫好的。

這份翰林院的告天地祭文被乾隆默許保留在了檔案里,流傳后世。也因如此,清朝后世重新檢視《會典》之時,也無人敢將這份并未真實行禮的告祭天地的祭文給撤出來。

然后!來說說冊贈魏佳氏為孝儀皇后的冊文。

以冊贈孝儀皇后。前期命睿親王淳頴為正使。鄭親王烏爾恭阿為副使。是日、恭赍冊寶。冊文曰:「……今懋建夫元良。紀行周甲。昭茲來許。萬年之歲月方長。佑我后人。廿載之音容如昨。……茲冊贈為孝儀皇后。……欽哉。」

冊文多出于翰林之手,最后由皇帝自己親筆潤色。辭藻之華麗不必多說,但是一句「廿載之音容如昨」,情之所動如此,絕對不是翰林們敢寫的,應該就是乾隆自己潤色的時候親筆添上去的。去世二十年后,在乾隆心中,她還是如此有影響力!

再說冊謚禮!是超乎規格的「雙親王冊封使」——「命睿親王淳頴為正使。鄭親王烏爾恭阿為副使」。待遇之高,就是元妻嫡后孝賢皇后都比不上的。孝賢皇后當年的冊謚禮,正使是莊親王允祿、副使只是平郡王福彭。是一位親王、一位郡王的配置。而魏佳氏的冊謚禮,冊封正使和副使都是親王,而且兩人全都是世襲罔替的親王,也就是號稱「八大鐵帽子王」中的兩位。孝賢皇后的冊封使——莊親王是世襲罔替,但是在八家鐵帽子王里頭,排第六位,而平郡王,在八大鐵帽子王家,排第七位。但擔任魏佳氏冊封正使的睿親王家,八大鐵帽子王中排位第三,鄭親王排第二。這樣待遇,乾隆的后宮,空前絕后,無人可比!

而且從魏佳氏冊封令嬪開始,一直到冊謚為皇后,每一次的冊封正使,全部都是超高待遇。

最后同樣是冊謚皇后,冊謚禮冊封使規格都超過元后孝賢了,還不配不寵嗎?

無論她皇后的冊謚禮為什麼被簡化,待遇如何,她在清朝,在史書中都是名正言順的孝儀純皇后!是乾隆的妻子、繼后!她的兒子是皇帝!這兩點是毋庸置疑的!有這兩點,其他的就沒什麼好說的了!

第四,來說點瑣碎的。

乾隆后期,十年間,他的子女基本是魏佳氏所出,而且間隔之短,可以說是盛寵不衰。兒子里,從皇十四子到最小的兒子皇十七子都是魏佳氏所生(十七出生那年乾隆55)。女兒里倒數第二個公主是魏佳氏所出(那年乾隆47)。(最小的女兒十公主是他64歲得的,不知道說什麼……但這個十公主嫁給了和珅的兒子……)

對于「按照乾隆對待后妃的各種規格,魏佳氏實在是沒有一點越制的」這個說法:)——「在魏佳氏去世后,乾隆在她原有的儀仗中增加了十八件,達到七十六件,是乾隆帝后宮中儀仗最多的(孝賢皇后59件、慧賢皇貴妃53件);從魏佳氏留下的遺物中可以看出,她生前已經擁有東珠朝珠,而東珠朝珠是帝后才有資格佩戴的,在《崇慶皇太后八旬萬壽圖》中也可以看到,皇貴妃魏佳氏在生前就已經佩戴了東珠朝珠。

」(百度百科)

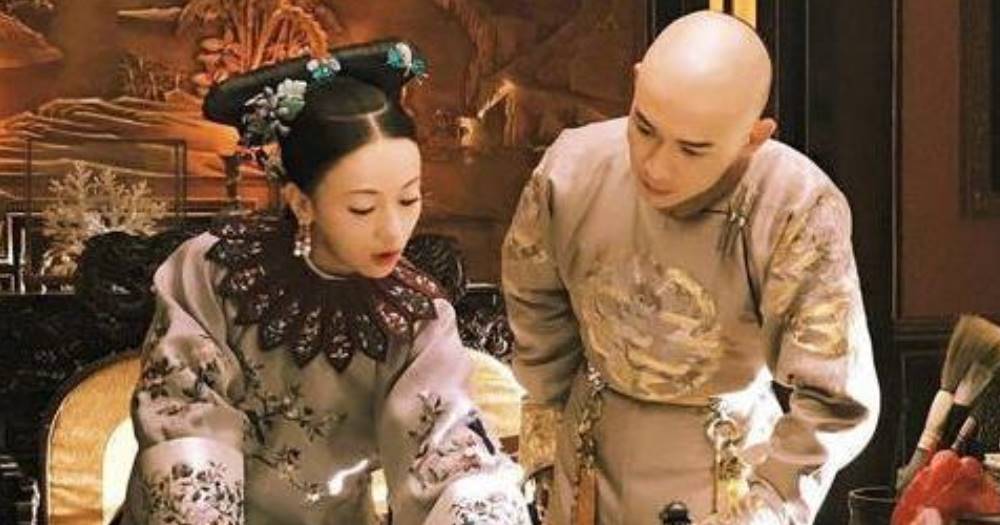

還有另外一幅畫——郎世寧的《塞宴四事圖》,畫那幅畫的時候魏佳氏還是貴妃,但是衣服的顏色是明黃色,有別于另一個貴妃,而清朝只有皇后和皇貴妃才能穿明黃,這也是超規格的待遇吧。(依稀記得還有一幅《心寫治平圖》里面魏佳氏好像也是逾越禮制的?具體記不太清了)而且她在乾隆四十年,還是皇貴妃的時候,乾隆就把她的娘家由正黃旗抬入鑲黃旗滿洲。我記得清朝后妃只有皇后才能被抬旗抬入鑲黃旗。總之從這些方面都可以看出乾隆給予魏佳氏的特殊待遇。

對于「她生的孩子也各種不受優待,禮制上都被克扣的」這個說法:)我想說,魏佳氏的大女兒,出嫁的時候被冊封為固倫和靜公主。要知道按清朝法制所定:只有皇后所生的嫡公主才能冊封為固倫公主。

除非是皇帝特別鐘愛才會給這個封號。(按清朝法制所定:「固倫公主」與「和碩公主」兩種封號,強調嫡庶之別。)而當時固倫和靜公主出嫁時是乾隆三十五年,那會兒魏佳氏還不是皇后呢。這叫不受優待?

魏佳氏在乾隆十年的正月受封為嬪,此時魏佳氏僅十九歲,便位列三嬪之一(另兩位為舒嬪葉赫那拉氏、怡嬪柏氏)從《清實錄》中的記載可以看出,晉封時魏佳氏已列眾嬪之首,排在了家世與資歷均比她有優勢的舒嬪之前,這不得不說是一種極大的榮寵。

乾隆十三年封令妃(接前面所說,康熙朝漢女有子封妃就到頭了,魏佳氏卻是無子而封妃,最后甚至封后),乾隆二十一年至乾隆三十一年間,先后為乾隆生下四子二女,且時間間隔較短,足見寵幸之隆。終乾隆一朝,魏佳氏是為乾隆生兒育女最多的一位后妃,也是清朝生育子女最多的后妃之一。

也正是這一時期,魏佳氏由妃躍居到貴妃乃至皇貴妃。

乾隆三十年封皇貴妃,乾隆四十年薨逝,謚令懿皇貴妃。乾隆四十一年,令懿皇貴妃去世周年祭之時,她的祭文中有「虛九御之崇班,情深逝水」這樣的一句話。乾隆在她去世后也確實再未立過皇后、冊封皇貴妃甚至貴妃等高等級后妃!乾隆六十年,追封令懿皇貴妃為孝儀皇后,祭文中有「廿載之音容如昨」這麼句話。魏佳氏也成為了清朝歷史上唯一一個有漢人血統的皇后。

可以說從乾隆十年到四十年長達三十年的時間里,乃至去世之后二十年,無論是在乾隆帝心中,還是在后宮中,最有影響力的女人當屬孝儀皇后魏佳氏!

———————假裝分割線———————

我覺得,其實我們在這兒爭論魏佳氏得不得寵好像沒什麼意義【捂臉】她得不得寵關我啥事呀【捂臉】寫這篇回答只是看不慣有些人說話這麼難聽,看得我心里不舒服,實在是不吐不快。

有些話說出來就完事兒了!快樂就完事兒了!并不想撕逼,謝謝~

如前文所說,我們都不是歷史的參與者(再說參與了也不一定能知道乾隆到底在想什麼啊…)根本就不知道真實的情況是什麼樣,只能憑史料或者各種解說推測一些事(史書還有錯的呢)你說你有理,我說我也有理,都是各種猜測推測。搞得自己多了不起似的……

其實,要真這麼想知道魏佳氏在乾隆心中的地位如何——干脆自己去問他吧……本人回答才靠譜嘛~

就寫這麼多吧,以后再有想到的再說吧~

over!