幾個高贊回答都說的很好,史實層面我覺得沒有什麼可補充的,這里我就提供一個「保守主義歷史觀」思路。(秦暉先生的歷史觀是典型的保守主義歷史觀,不要一提到保守主義歷史觀聯想到某教主。)

歷史解釋在我看來無所謂對錯,只是基于相同史實的不同理解。(當然基于錯誤歷史事實的歷史解釋肯定是有問題的。)

從保守主義歷史觀出發,唐末之所以沒有演變成東漢末年三國局面,而是變成更碎片化的五代十國,說明一個問題:

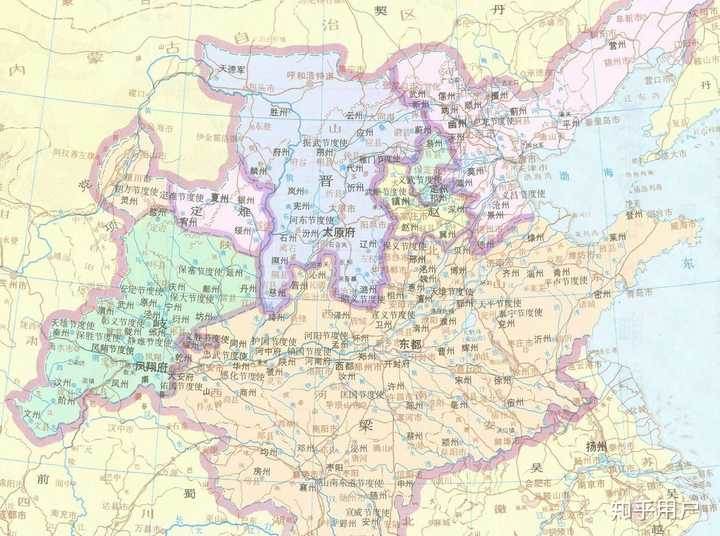

唐朝社會原子化程度要遠遠勝過東漢。

清末曾國藩幕僚薛福成訪問英國,他有一個認識我覺得很深刻:

中英最大的區別在于英國重視戶紳,而中國歷代皇帝愛用「寒士」。

類似觀點奧地利學派的米塞斯也說過:

東亞大陸不富裕,關鍵在于統治者鼓勵仇富,這種環境下富裕成為原罪。

陳寶良教授在《明代社會生活史》里也說過,在明代,一個家庭不管多富裕,只要三代沒有出一個舉人,這個家庭肯定會敗落下去。

薛福成、米塞斯和陳寶良雖然年代不同,但是他們都觀察到一點:

中國歷代王朝都致力于讓社會原子化和權力一元化。

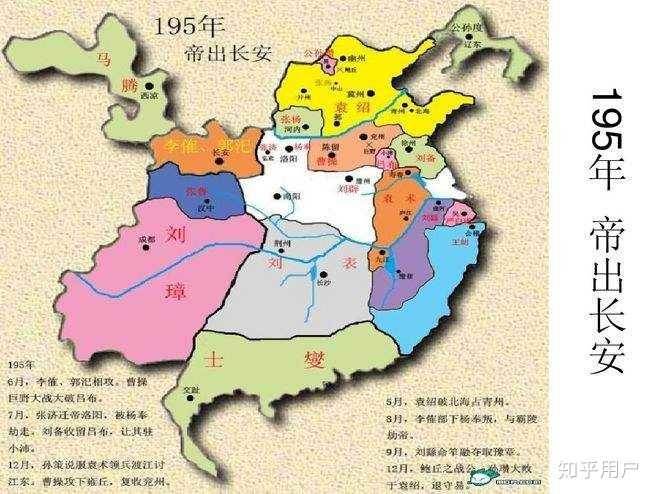

我們來看東漢末年三國創立者和五代十國創立者的不同:

曹操本人是官二代,是士人。

劉備雖然也是邊境武人,但是他同時也是宗室。

孫策本人是武二代,同時也是江東土豪。

也就是說東漢末年三大勢力,除了劉備外,曹操與孫策都是原東漢精英階層出身,東漢社會秩序崩潰后,原來的精英可以自發的重建秩序。

劉備因為邊境武人身份,可以算是半個「外部秩序輸入」,但是邊境武人在東漢末年也不是他一個,董卓、呂布、公孫瓚乃至烏桓的蹋頓都可以算是「外部秩序輸入者」,為什麼最后只有劉備成功了?

原因就是劉備還有皇族宗室這個身份,比較容易和士人相結合。

但即使這樣,劉備依然被曹操從當時中國核心的徐、荊地區趕到了屬于「蠻荒之地」的巴蜀,至少說明東漢末年以曹操、袁紹為代表的士人團體不愧東漢主流精英階層,能把其他非主流勢力從核心地區驅逐出去。

但是到了唐末,我們可以很明顯看到唐朝精英階層作為一個「階層」,整體上已經完全虛無了,沒有自立能力,必須依附于朝廷,相比東漢,已經很難說算一個「階級」了。

這個現象韓愈早就觀察到了,他在《送楊少尹序》里就說:

中世士大夫,以官為家,罷則無所于歸。

南宋末年文天祥也說過類似的話:

中世士大夫以官為家,捐親戚,棄墳墓,往往而是。

這說明貴族、門閥世家從中唐開始逐漸官僚化,或者說辦事員化,他們不再是社會的領導者而是依附于權力的辦事員。

東漢末年曹操家族可以招募幾千人并且能養得起這幾千人,袁紹沒有朝廷任命就可以自行罷黜韓馥的盛況再也出現不了了。

隨之帶來的結果就是當唐帝國崩潰后,這些門閥世家、貴族根本沒辦法,沒有能力恢復秩序,或者說建立秩序。

反而是處于唐帝國社會邊緣的朱溫(農民起義軍)、楊行密(私鹽販子)、錢繆(私鹽販子、閑散人員)這些社會邊緣底層人重新建立秩序,當然,他們建立的秩序自然也帶有濃厚的社會底層色彩。

我沒有忘記李克用,李克用代表的是「外來秩序」,李克用和劉備最大的區別在于劉備先天具有宗室身份,而李克用的宗室身份是唐皇為了拉攏他這個沙陀人賜予的。

類似于漢獻帝賜給烏桓首領蹋頓劉氏宗親身份一樣。

五代的歷史我們可以總結成一句話:

唐帝國底層社會形成的秩序被李克用為代表的代北軍事集團所帶來的外部秩序輕易的擊潰了。

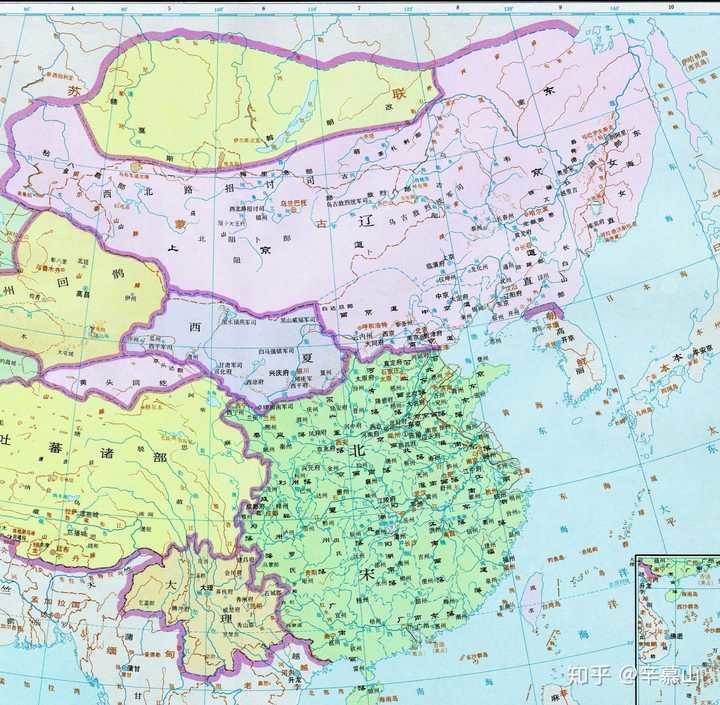

五代里除了后梁,后唐、后晉、后漢、后周、以及北宋都是代北軍事集團的延續,而非唐帝國舊秩序的延續。

而南方十國里除了南漢實際創始人劉隱是唐帝國官二代外,其余開國君主都是唐帝國底層社會的邊緣人。

甚至后蜀可以看作是代北軍事集團在南方的延續。

而且和劉備建立的蜀漢在劉備去世后就實際控制在士人手中不同,十國政權一直牢牢掌握在創始人以及其家族手里。(楊行密到徐知浩也不是士人集團的勝利)。

這和之前魏晉南北朝是完全不同,魏晉南北朝里北方國家君主全是各族部落首領,不存在鮮卑/匈奴/羌族某一個將領就可以改朝換代。而南朝除了劉裕出身比較低以外,剩下都是世家大族土豪。

就算是劉裕,他出身也比朱溫、楊行密強得多。

隋唐交替就更是了,就是親戚之間換手而已。

中唐開始,所謂的「精英階層」士大夫群體就再也無力重建秩序。

金滅北宋,是外部秩序輸入;

蒙元滅金宋,還是外部秩序輸入;

明滅蒙元,是社會底層邊緣人重構秩序;

滿清滅明,是外部秩序輸入;

辛亥革命某種程度可以看作是清帝國精英階層站出來重建秩序。

上世紀四十年代的鼎革,追根溯源,還是外部秩序輸入的結果。

也就是說從唐帝國滅亡開始,華夏本土士大夫作為一個階層,已經完全無力在舊帝國崩潰后重新建立新秩序。

換言之,唐帝國滅亡后華夏已經不存在東漢魏晉南北朝意義上的精英階層了。

唐帝國滅亡后的士大夫,頂多只能算事高級辦事員而已。

這里我再多說一句我對「唐宋變革」的理解:

我覺得唐宋變革并不代表著平民的崛起,而是代表著貴族精英階層的消亡。

平民的崛起和貴族的消亡完全是兩回事。

舉一個例子:大家都認為「重學歷不重能力」不好,那麼有兩種解決辦法。

第一種,更加普及教育,讓更多的人讀大學,讀985大學。那麼,當幾乎所有人都是985大學畢業,那麼自然會形成「重能力不重學歷」。

第二種,直接取消大學,全民最高學歷就是高中畢業,那麼,大家都是高中學歷,只能考察能力了。

唐宋變革,在我看來就是采取「取消大學」的方式,進入平民社會的方式不是平民社會崛起,而是徹底消滅了貴族精英階層,剩下的自然都是平民了。

最后的最后,什麼是貴族社會,不是封爵就是貴族,不是有親王侯爵就是貴族社會。

貴族社會是必須有人身依附關系,而且這種關系必須帶入到政治生活以及社會生活中去。

以洪承疇投清被封輕車都尉為例,大家都覺得輕車都尉太輕,清帝國在薄待洪承疇。

但是大家忽略了,洪承疇家族不但有輕車都尉的爵位,還有八旗佐領的世職。

洪家有這個佐領,就意味著有200戶人家只要清帝國不滅亡,永遠是洪承疇家族的部曲。

即使某一個部曲子弟將來做到軍機大臣、六部尚書,見了洪家子弟一樣要磕頭行禮,洪家始終是他的主人。

而沒有八旗世職,就算公爵也不過比洪承疇家族每年多四百兩銀子而已。

鄭成功孫子鄭克爽投降清朝獲封公爵,但是鄭克爽最后實際只有半個佐領;平三藩時立了大功的張勇,被封侯爵,但因為不是八旗系統,一年也就比洪承疇這個輕車都尉多兩三百兩銀子的俸祿,在政治上完全享受不到任何特權。

隋唐時期科舉為什麼重詩詞?

就是因為隋唐(唐中期以前)就是典型的貴族社會,國家大事都是貴族和門閥世家決定的;科舉選拔的是「秘書」不是政治家,所以隋唐更重視進士詩詞,文筆不好還能叫秘書?

不要以為重視詩詞和重視策論只是時代不同。

東漢蔡邕就上書皇帝說過,詩詞歌賦只是小道,雕蟲小技:

夫書畫辭賦,才之小者,匡國理政,未有其能。陛下即位之初,先涉經術,聽政余日,觀省篇章,聊以游意,當代博弈,非以教化取士之本……其高者頗引經訓風喻之言,下則連偶俗語,有類俳優;或竊成文,虛冒名氏。——《后漢書·蔡邕傳》