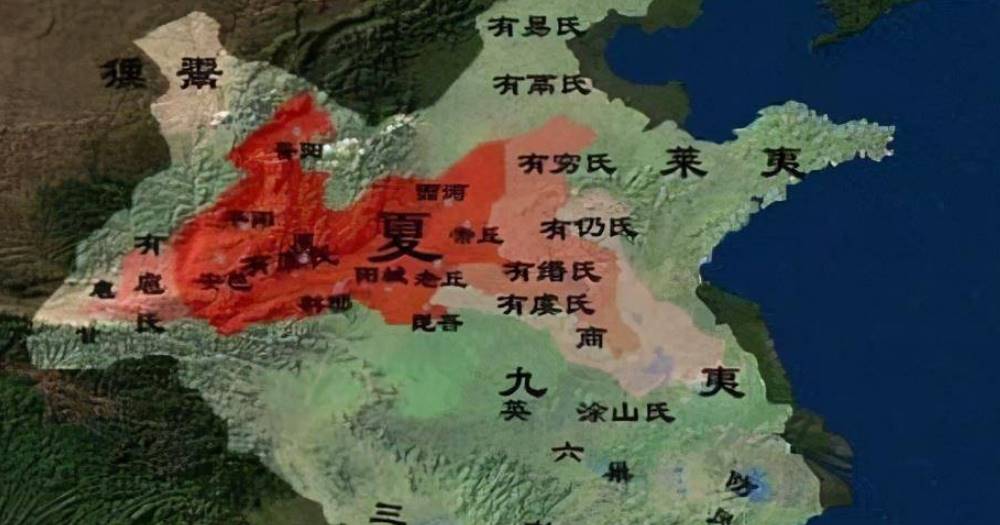

壞消息:一直挖不出夏朝的東西

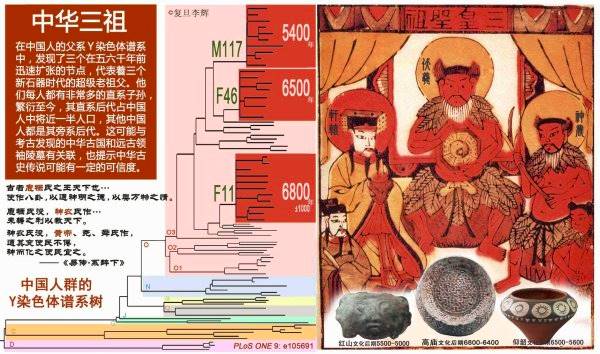

好消息:不斷挖出接近山海經時期的東西

這事兒就有點邪門。

考古學越發展,不但夏沒個著落,秦到底是個什麼東西反而由過去的清晰變成了現在的模糊。

太史公史記作為二十四史的開篇第一巨著,史料閱讀者都默認:哪怕其中有主觀偏頗的春秋筆法和政治正確導致的增添刪減,基本主要事實起碼是比較準確的。

但伴隨考古中,秦代竹簡越來越多完成了修復和破譯,越來越佐證史記對秦代的記載具有不可信度。

不僅僅是秦代基層賦稅執行中到底高不高,秦始皇他媽到底亂沒亂搞男女關系,焚書坑儒到底是坑方士還是儒生,劉媽夢里身上盤沒盤過龍,劉邦砍沒砍過白蛇,等等這些本來就疑點重重的戲劇化內容大概率不真。

越發明顯的舊文獻瑕疵問題是太史公對秦代行政區劃的記載大部分都疑似有偏差,乃至于史記中記載的秦代區劃有可能是存在大片謬誤的。

要知道劉邦可是個熬過了秦代的戰國人,在公元前202年建的漢。史記記述內容截止于公元前122年,中間相距不過80年。

80年真的足夠讓很多作為活歷史的當事人制造更多間接的歷史痕跡和群體歷史記憶。而公元前90年,53歲的司馬遷完成了自己的史學作,身為史官系統世家出身的人,他不僅僅應該是看過秦代歷史文獻的讀者,甚至必然是年輕時和無數老秦人、秦二代有過言辭交往的調查者。

為什麼史記“荊軻刺秦王”的相關記載非常細節,史學家卻普遍認定歷史記敘的準確性和真實性極高?

因為現場當事人之一的宮廷醫官夏無且(同“具”)老爺子,健健康康活了百來歲,時不時就喜歡拿自己當年抄起藥囊砸荊軻,參與救駕立功受賞的事跡,去和周圍朋友弟兄吹牛逼。

因為夏老先生對這段故事那是反復講、專門講,以至于親友團無人不知、無人不曉。其中,公孫弘和董仲舒(這都到漢武帝時期了)耳朵聽得快起繭子了,還震驚地發現這老頭雖然愛吹,但并不是胡說八道,夏老爺子當年真的是個立過御前救駕之功的硬核狠人。以至于讓不認識夏無且的司馬遷,都通過公孫弘和董仲舒了解到了長壽的夏老爺子和他那段樂此不疲的青春回憶。這段小故事的可信力,在司馬遷寫刺客列傳前的很長時間,早已經得到了眾多大佬的公認和背書。

換到現在作類比,就是一個年輕時期和無數民國年出生的老人和新中國大佬交談過的新中國歷史學老院士,在2050年書寫完人死前,始終都沒搞明白民國重大事件和民國實際行政區劃的對應關系,書里地點不是歪就是錯。

存在這種情況,其中的荒唐和離譜,讓人剛了解到后一時無從言語。

這可能是中國公元前文獻歷史領域里目前最不好研究,又最不得不解決的問題top3。如果沒有得到妥善解決,那麼漢代以前中國信史的實際比例又要遭到削減。畢竟時間、地點、人物、事件四大項里,最不容易出錯的就是地點,地點都歪到姥姥家了,其他內容的可靠性基本只會更低。舉個例子,赤壁之戰始終于幾月幾日,孫劉曹出兵出人幾何,具體過程怎麼打的都可能有爭議,但是否發生在赤壁幾乎是沒有爭議也沒有爭議價值的。

對于行政區劃疑似大面積謬誤的問題有兩個模糊的主流合理解釋。其一是,秦漢區劃郡縣有所區別,秦代士族階層刀筆吏又習慣在辦公時使用官方名,卻在實際生活中沿用了戰國時期的舊稱呼,而戰國時期時局動蕩,行政劃分不嚴謹,導致了百年內區劃頻改、一地多名、一名多寫的問題十分嚴重。

司馬遷的時代必須對區劃的戰國名、秦名、漢名做一些困難到極其高頻出錯的識別。類似于現代中國人普遍還分不清福建省會是福州還是廈門,更多人在互聯網時代連新中國曾經有過個平原省都不知道,信息渠道狹窄的太史公就更難做了。

其二是,部分后繼史家(特別是揚雄、褚少孫等直接參與過補寫今本史記的人)在修訂史記的內容文本后,為了方便閱讀中識別地點,有意識地將原文本秦代舊名修訂為了對應時代更廣為人知的別名。存世版本的今本史記中的地名實際上為多個時代名稱的互相混雜版,既丟失了原文本貌,又導致了偏頗和歧異。屬于缺乏保護原文、采用適當注釋,而導致流傳中的修訂累積為內容失真。

但很顯然兩個解釋只在自己的邏輯范圍內負責合理自洽,沒有可靠佐證,明顯都是繞著箭頭畫靶心的猜想式解答。

到底誰真誰假,又有多可信需要進一步發掘史料驗證。嚴謹一點,甚至大概率得挖了秦始皇陵才能得到一個公認基本無爭議的結論。

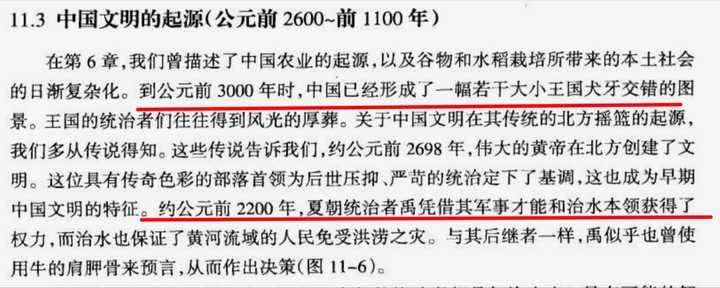

無論最終真相如何,伴隨考古學的發展,物質史料最終替代文獻史料都是不可扭轉的大趨勢。到時候不僅僅是夏的存在記錄是否準確可能會有新結論,而且新結論大概率和傳統儒家歷史觀點截然不同,甚至還會讓后人大跌眼鏡。

一月三日凌晨,特補:

對不起,好多評論因為輿論管理機制我實際上都看不到,只能看到知乎提示評論內容已被刪除,可能話題有點不利于團結吧。沒法根據評論修改回答內容中可能存有的謬誤偏頗或追加補充新內容細節,實屬抱歉。