這真是一項系統性工程,需要從多個角度分析。

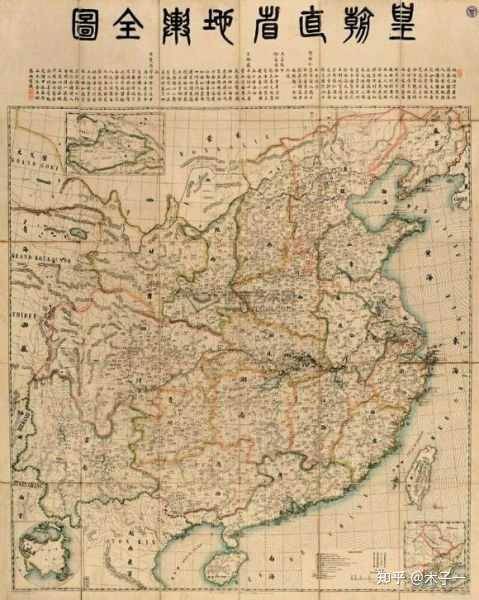

首先,相對于大明,滿清更精準有力地控制了內地,通過八旗駐軍,滿漢官吏雙軌制,克服了東南財稅的割據,打通了血管和神經,真正做到如臂使指。最大的例證就是,哪怕在經濟實力不如前朝大明的情況下,滿清前中期的屢次西北用兵,基本沒出現過軍費問題。

對比前朝,天啟皇帝居然重用太監收稅,可謂天壤之別。也不怪他,因為正常的官僚系統,已經收不上稅了。

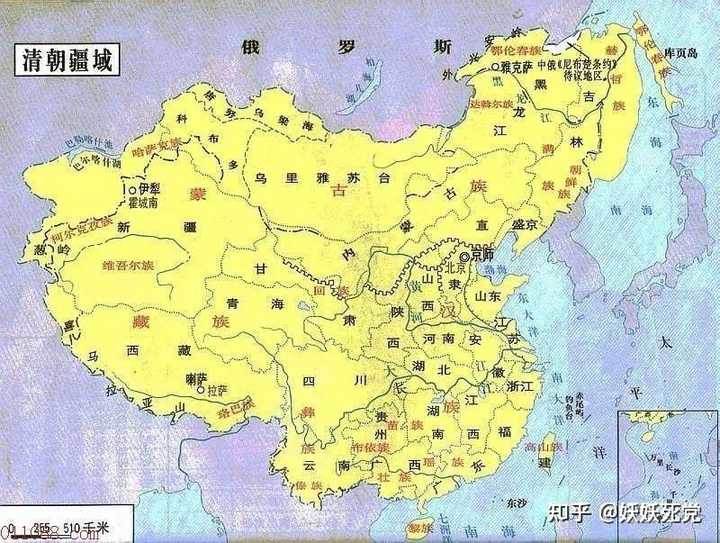

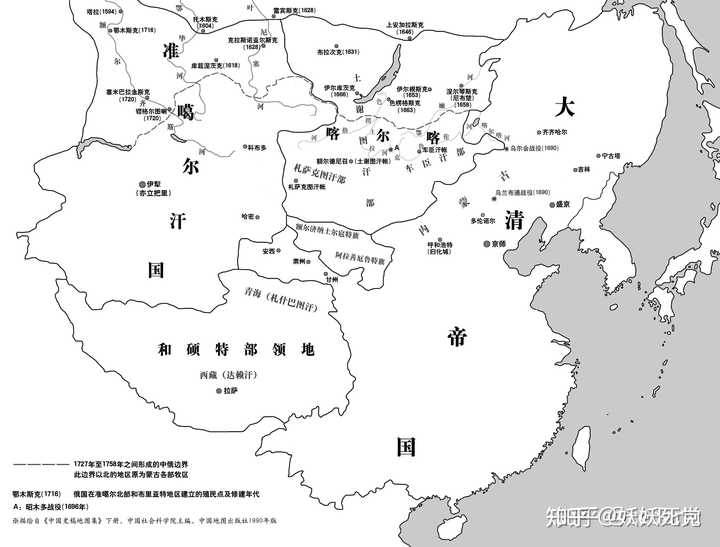

第二,滿清皇帝除了是關內漢人的皇帝,還是蒙藏的活佛菩薩,他擁有二元性。這使得他可以深入介入草原的爭端,擁有比羈縻更有力的處置權。他可以調解漠南蒙古的內部爭端,也可以帶領漠南蒙古一起反對漠北漠西蒙古,又拉又打,分化瓦解。

上一位這樣做的朝代還是唐朝,唐軍帶著鐵勒九部打突厥,而且那個時候唐朝皇帝也是內地的皇帝,草原上的天可汗,也總有二元性。

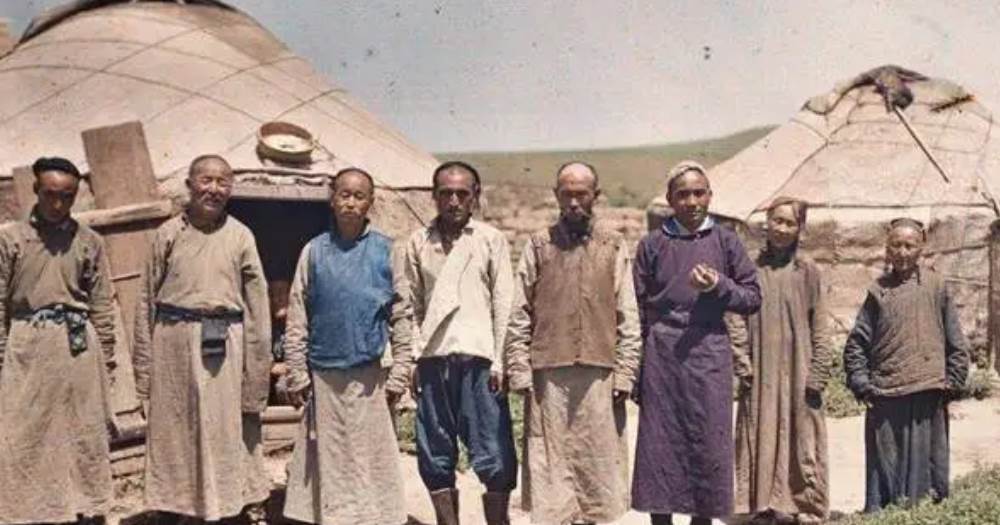

第三,宗教的力量和貿易的力量。自從宗喀巴創立黃教,乃至傳入土默特,蔓延整個蒙古。滿清大力倡導推廣,立廟建寺。乾隆有言,「建一寺勝養十萬兵」。還通過稅收服役的優待,鼓動牧民進廟當喇嘛,甚至出現家家戶戶當喇嘛的奇景。這在腐蝕蒙古斗志的同時,減少其可用之兵,還把蒙古人攏在一起,游牧變定居,拳頭也知道往哪里打了,用不著大軍陷入一邊找敵人一邊打敵人的窘境了,沒錯,說的就是你李廣。

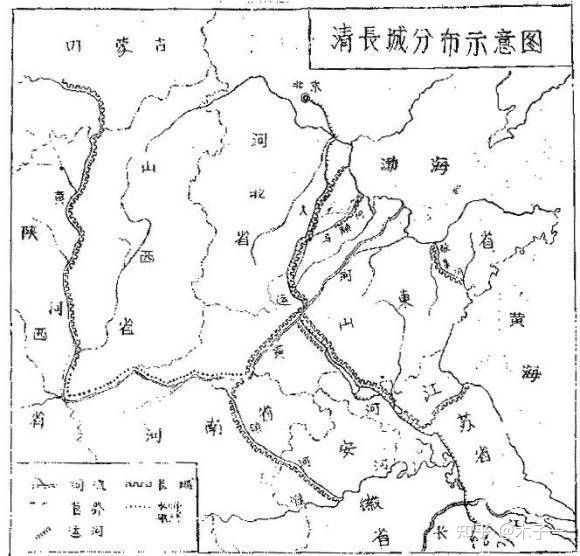

至于貿易,就是以晉商為主的中俄跨境貿易,沿大同張家口一路往北至恰克圖,把整個蒙古納入貿易體系。蒙古有了除劫掠外的其他選擇,即通過交易獲得商品滿足需求,這就削弱了發動戰爭的動力。

可以說,除了準噶爾一系極強的政治目的的戰爭,基本沒有因為貿易爭端和生存而爆發的戰爭,貿易功不可沒。

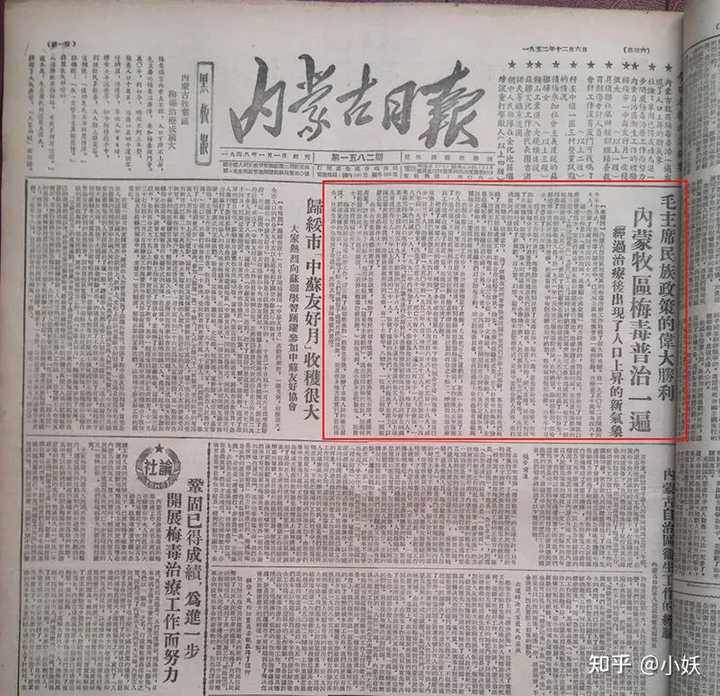

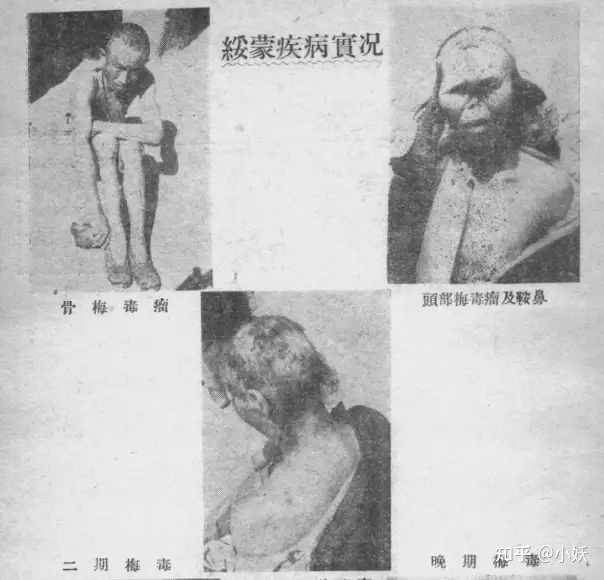

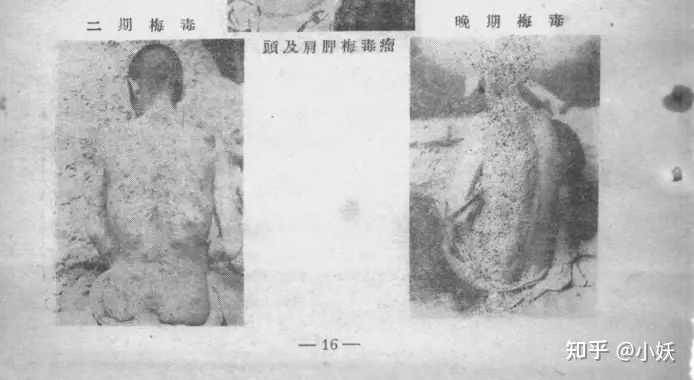

更牛掰的是,晉商除了把貨物帶到了草原,還把梅毒擴散到了草原,乃至到了清末民國時期亂世,草原也沒有掀起波瀾,原因就是人口銳減導致的民族萎靡不振。可以這麼說,梅毒之于蒙古就像天花之于印第安人,這麼說完全不過分。

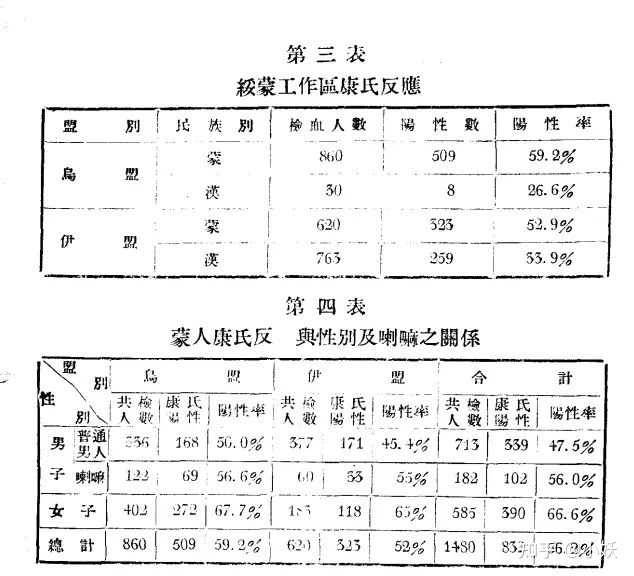

1950年,北大醫學院專門對鄂爾多斯和烏蘭察布進行考察統計,三分之二的女性和一半以上的男性患有梅毒。鄂爾多斯滿清還有40萬人丁,1950年還剩下八萬,一半以上患有梅毒。而整個蒙古族人口,乾隆年間有一千二百多萬,民國統計有二百多萬,到了剛解放,據朱老總愛人康克清同志回憶,統計下來僅有83萬余人。

第四,這就不得不提到技術的作用了。有清一代,兵器從冷兵器向熱兵器轉變,中世紀無往不利的騎兵漸漸變成了活靶子,三里橋的騎兵就已經被排槍送進歷史,更何況以后的機槍大炮。徐樹錚三千人槍就可以縱橫草原,在烏蘭巴托槍斃貴族人犯。

兩千多年了,草原終于消停了。

當然,如果沒有那個紅太陽,蒙古人可能已經被天花梅毒滅種了,草原也實現山西人對草原人的大換血了,也就談不到「載歌載舞」「熱情好客」了。