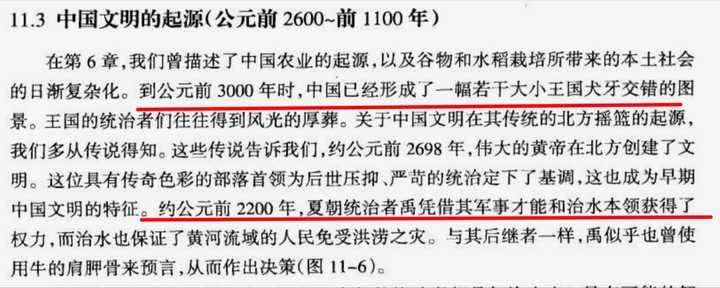

民國初年,一些學者發出了「整理國故」的號召(顧頡剛、胡適、錢玄同)。他們發現,雖然傳統儒家「言必稱堯舜」,但是中國歷史越往堯舜的上古時代推,傳說和編造的色彩就越濃重。

從王國維提出的「二重證據法」的角度而言:考古證據和文獻證據互證,才成為信史。夏朝是不能互證的,所以它的存在便成了問題。至今考古學家也沒有給出確切的回答。

首先,為什麼夏朝的存在沒有完全證實?

夏朝是否存在的問題,可以分為弱命題和強命題。從不太嚴格的弱命題上說,夏朝作為中國人幾千年的歷史記憶,我們用「夏朝」來稱呼那個起源時代,當然是沒問題的。

不過,一個強命題在于,夏作為嚴格政治意義上的王朝國家,它真的存在嗎?抑或它僅僅是某個平平無奇的原始小部落,只是被華夏后人追認成了祖先而已?再或者,「夏」根本就是后人編出來的?

現代考古學剛傳入中國的時候,學者們還曾懷疑過「商朝是不是真的存在」。1928年,安陽殷墟在考古學家李濟的主持下被發掘出來,出土了大量精美的青銅器和甲骨文,上面刻著商王朝歷代先王的名字,和《史記》《尚書》《竹書紀年》等文獻記載互相佐證。這才把商朝的存在實錘了。

再往前追溯的話,考古學家已經找到了大量「夏時期」的歷史遺存,但若想找到「夏王朝」,卻沒有類似甲骨文、后母戊鼎這樣的「鐵證」,那時候文字還沒發明出來。

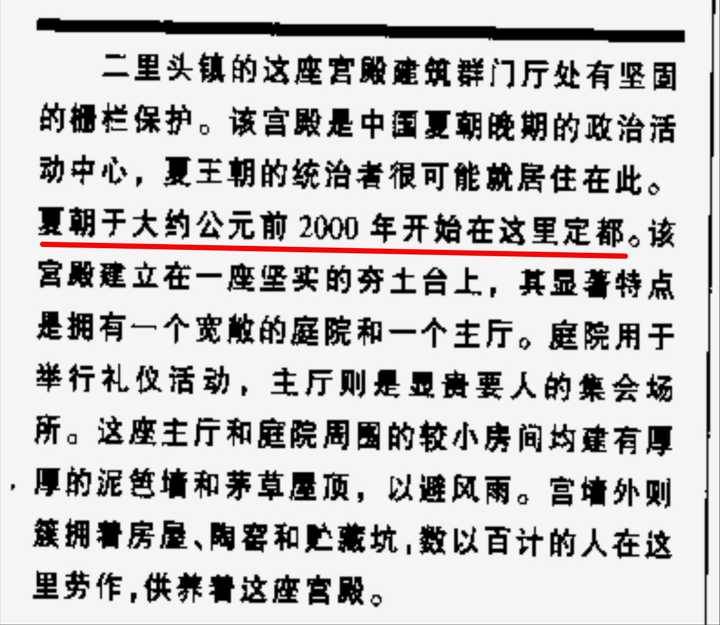

目前最接近真相的發現,就是洛陽的二里頭遺址了。從考古證據上看,它曾經是中原大地的文化中心,并且顯示出了「王都氣象」。專家猜測,它可能是傳說中的夏朝國都斟鄩城,即從大禹之孫太康,到夏桀之間的夏朝都城。

2019年底,二里頭建起了一座氣派的「二里頭夏都遺址博物館」。這給人一個誤解:好像「夏朝存在」的最強命題,已經被證實了。事實并非如此。這個「夏都」的名字,在業內引發了很多爭議。

現在,讓我們回到這個問題:

夏,是原始部落,還是文明國家?

如今我們之所以想象不出夏時期的中國文明,原因之一是「紀念碑建筑」(monumental structure)的缺乏。紀念碑建筑往往宏偉、堅固,象征著民族的文明源頭或者精神核心,能夠引發人的敬畏之心。世界史上的紀念碑建筑,可以追溯到夏朝的同時代,乃至更古老的歷史中。相比之下,我們看二里頭遺址的宮殿,會覺得它只是個精致一點的草棚。

然而尋找一個文明國家,要尋找它的政治制度、疆域、都城。

這就要看我們是否能找到國家的基本特征,比如王城首都、廣闊疆域等等。

許宏在《何以中國》中指出,二里頭文明是中原地帶多個小邦混戰、兼并而成的統一政權。大約在3700年前,某位重要人物來到黃河、洛水之間這片平原,發布了建城的命令,他的人民建起了這個擁有兩萬居民的城市。平地起城,截止現在這是中國文明史上的第一次。城市的道路井字格局,幾乎正正指向東西南北,為中國日后數千年的都城建設,奠定了基本法則。

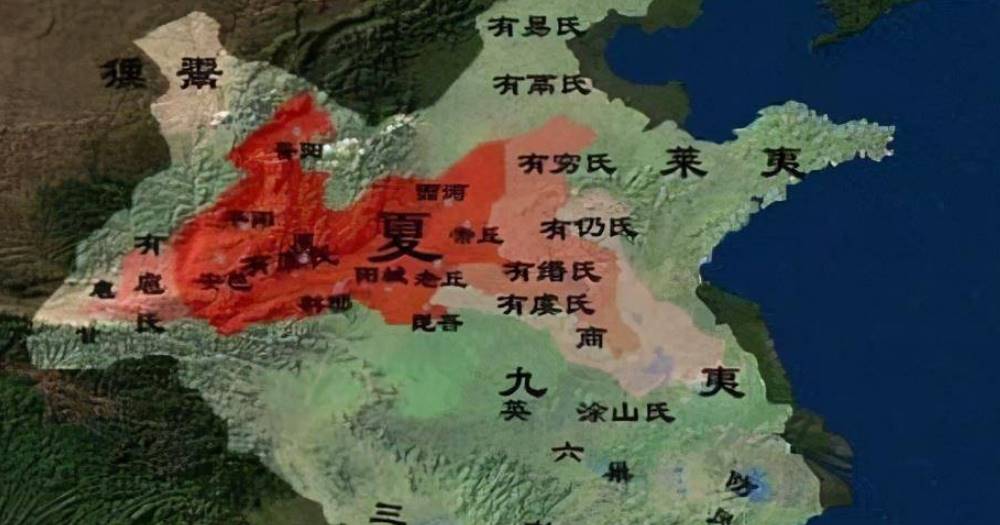

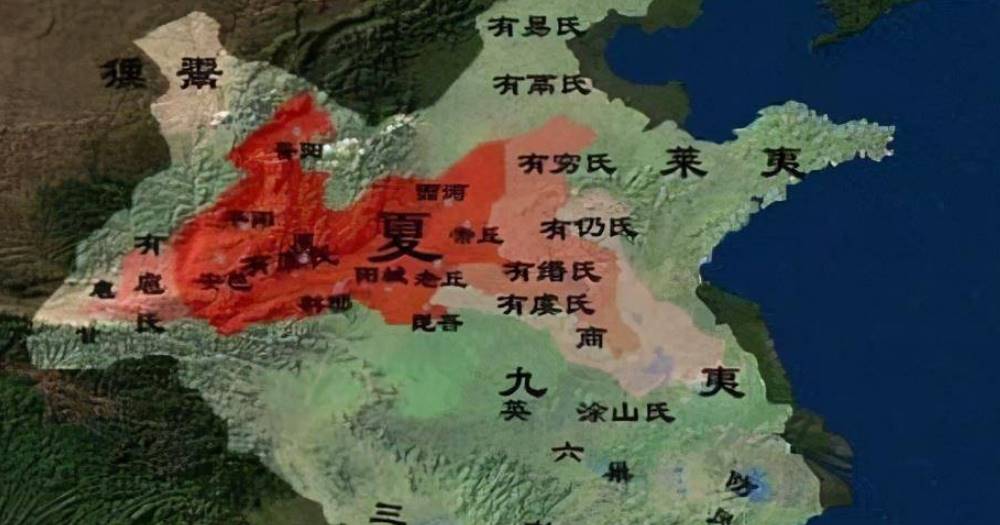

通過幾代考古學家的努力,我們大致推測出了二里頭(夏?)政權的勢力范圍。它基本囊括了整個河南,向北擴張到山西陜西,向南抵達湖北。擴張最遠的一處,達到秦嶺腳下的商州,這里出產銅礦,水路便捷,可能是二里頭人的戰略重鎮。

所以二里頭政權確實是一個制霸中原的王朝。如果它真的就是夏朝,那該多完美呀。

如果拋開「夏朝」的名號,我們就無法想象「中華文明的源頭」了嗎?

當然不是。追尋文明源頭,就是探尋先秦時代的人們達到了什麼文明水平,以及他們是否一脈相承,成了今天的我們。在這個意義上,二里頭是華夏文明元素的首次大匯聚。

這里,我們借用一下《槍炮、病菌與鋼鐵》的分析框架。這本書的核心問題是:五千年世界文明史,為什麼有的民族造出了槍炮與鋼鐵,有的民族卻停留在最初的狩獵采集階段?這個問題也關乎二里頭對我們的重要性。

首先農業是重中之重。中國開局擁有世界上最優秀的幾種糧食作物。我們在二里頭遺址遺跡發現了全部的五谷(小米、水稻、大豆、麥子、黍),此外,中原地帶又地處南方稻作文化和北方粟作文化的重疊處,農業的選擇異常豐富。

(家畜馴化)二里頭人養著牛、羊、豬、狗(加上馬和雞就能集齊「六畜」),它們不僅是蛋白質來源,還可以成為生產、運輸工具。(輪子)二里頭遺址發現了雙輪車轍印,可能是牛車。這些基礎科技,生發出更高級的科技。比如二里頭的青銅鑄造作坊,青銅禮器和武器,禮制和音樂,以及沿黃河、淮河、長江水道的向外擴張。再加上和甲骨文類似、但更古老的原始文字。這從各個方面為華夏文明點上了基礎的技能樹。

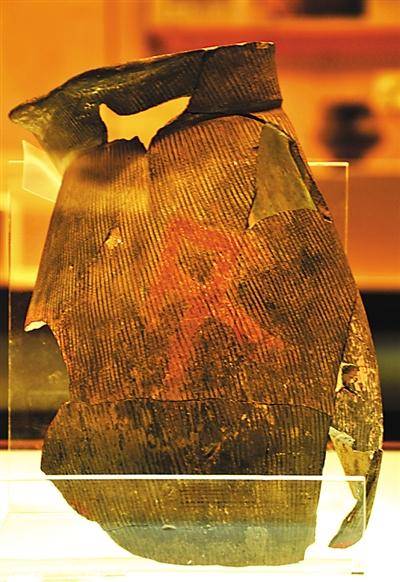

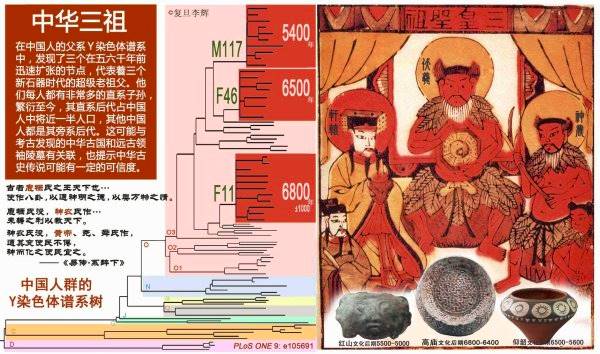

最后,文明的統一,這是戴蒙德尤其強調的一點。二里頭被認為是中國從文化多元走向統一的分水嶺。在此之前,黃河、長江流域至少有8個相對獨立發展的文化區。這一文化格局被學者蘇秉琦稱為「滿天星斗」。這一格局如果延續下來,中國可能就成為歐洲那樣的國家集合體。

從夏時代開始,中原文化區開始擴張,最終一統天下。

從考古遺跡上看,二里頭王朝的政治器物,擴散到了其國境之外遠得多的區域。或許從那個時代起,某種號令天下的王制,就已經開始了。與二里頭保持著政治-文化關系的地理空間,定義出了「華夏世界」的雛形。這種文化的向心力,也定義了中國文明演進、擴張的基本動力。

夏朝,是我們從儒家史籍和司馬遷那里,獲得的歷史記憶。時移世易,由現代考古學重新提起「夏朝存不存在」之問。我們追溯文明根源,重新發現我們的城市、社會、文字、食物、生活最早的樣子。這,也就是「我們」在重新發現自己。