這里涉及到兩個學科的問題,第一、是運輸及儲存技術,第二、是食品加工技術。

1、古代遠距離運輸技術的落后導致運輸成本極高,為此早在先秦時期,中國的軍事家們,就已經認識到戰爭對糧食的依賴作用。春秋管仲從防御角度提出「地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟」的觀點。孫武從進攻角度提出:「軍無輜重則亡,無糧食則亡,無委積則亡。」

至戰國時,不僅軍隊司令部中設置了「主度飲食、備蓄積、通糧道、致五谷」的「通糧」官,而且開始在戰術上利用軍隊離不開軍糧的特點謀取勝利。如長平之戰,秦軍就是以「遮絕趙救及糧食」的戰術,使「趙卒不得食四十六日」,終于全殲四十五萬趙軍。

一些有卓識遠見的軍事家更將糧食提到戰略高度來認識,實施就地屯田。

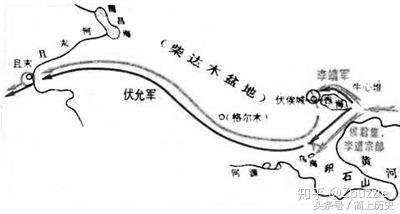

漢趙充國攻西羌時,用1萬戰士墾田2000余頃,使軍糧不匱,軍隊能持久作戰,終于取得了殲敵9/10的勝利。

他還總結了「屯田,內有亡費之利,外有防御之備」等十二條屯田有利的經驗,是中國有關屯田最早和最系統的軍事理論。但是,兩漢的屯田,還僅限于邊疆地區,其目的也只是解決遠途運輸之難,節省國庫開支。

至三國時,則在前人基礎上,進一步發展為內地屯田,目的也不僅僅是保障軍隊供應,同時還帶有擴大農業生產、安置無業流民、發展社會經濟、鞏固根據地的統治秩序以充實國家戰爭潛力的性質。有豐富歷史知識和遠大戰略思想的曹操,就將屯田看作是安邦定國的根本性戰略措施。他說:「夫定國之術,在于強兵足食。秦人以急農兼天下,孝武以屯田定西域,此先代之良式也。

」

魏、蜀、吳三國,先后均實施了屯田,但以曹操實施的時間最早,規模最大,效益也最好。魏書說曹操因屯田積谷而「征伐四方,無運糧之勞,遂兼并群賊,克平天下」。將統一戰爭的勝利完全歸功于屯田,當然失之夸大,且不夠全面,但由于屯田是曹魏恢復生產和發展農業經濟,建立鞏固戰略后方諸措施中的一個重要環節,所以在曹操統一北方和以后魏晉統一全國戰爭中,確實起過相當重要的作用。

劉備死后,諸葛亮成為蜀漢政權的實際決策者,他對戰爭依賴軍糧的關系,不但有理性的認識,而且有親身的體會。他組織的五次北伐,就有兩次是因軍糧不繼而被迫撤回的。所以他說:「糧谷,軍之要最。」為了攻魏,蜀軍長期駐屯漢中地區,多則十萬,少亦五萬,軍糧成為重要問題。

諸葛亮曾采用立糧站運米至斜谷口儲存和造木牛、流馬以運糧等措施,但均未能徹底解決。益州雖是天府之國,物產豐富,所受戰亂的破壞亦較輕,但農業生產發達的成都平原,距漢中前方太遠,蜀中人口又少,要組織一支能及時供應數萬大軍軍糧的后勤運輸隊確有困難,所以蜀漢也采取屯糧措施,在五丈原分兵屯糧,為「久駐之基」,不過規模遠較曹魏為小。

孫策渡江之際,江南還是一個地廣人稀、社會經濟不如中原的地區。以此為根據地,并建立一支強大的軍隊,除兵源外,軍糧亦是重要問題。孫策遇刺身死,孫權接掌政權后,很快即開始實施屯田,終吳之世,歷70多年,從未終止。孫吳的屯田,凡大量駐軍之地均有,腹心地區亦有,如毗陵即有屯田客「男女數萬人」。

2、由于古代的食物加工技術十分的落后,無法制作保質期足夠長提供的能量足夠高的制式化食品。所以就是糧草到了戰場上也很容易被敵截斷糧草大營

戰場上埋鍋做飯一直以來都是行軍打仗必不可少的組成部分,一次做飯帶上幾萬到是十幾萬大軍三天的口糧已經是極限,因為這個限制條件,打仗行軍必須有人專門負責糧草的防衛,并派遣重兵把守,曹操是這方面的行家,每次都出其不意的偷襲人家糧道而取勝。

孫臏與龐涓的戰斗中,孫臏就定了一個減灶之計,灶就是每天做飯的灶台。他第一天讓大家挖10萬個灶,第二天只留5萬個灶,第三天只有3萬個灶。龐涓就以為齊軍斗志渙散,士卒逃亡,他就要抓住最快的速度,在孫臏抵達魏國首都大梁之前就追上他,把他消滅。

漢族農耕區為主的戰爭,埋鍋造飯這個難以解決的問題,幾千年來一直極大的限制軍隊的機動性,而以肉為主食的蒙古人就沒有這個問題。重來不怕被截斷糧道,可以奔襲千里,持續幾個月之久,發起大規模大兵團運動戰,對于對手來講這是難以逾越的天然優勢。

《蒙韃備錄》也詳細記載了蒙古人的飲食習俗:「韃人地饒水草,宜羊馬,其為生涯,止是飲馬乳以塞饑渴。凡一牝馬之乳,可飽三人。出入止飲馬乳,或宰羊為糧。故彼國中有一馬者,必有六七羊,謂如有百馬者,必有六七百羊群也。如出征于中國,食羊盡,則射兔鹿野豕為食,故屯數十萬之師,不舉煙火。近年以來掠中國之人為奴婢,必米食而后飽,故乃掠米麥,而于扎寨處亦煮粥而食。彼國亦有一二處出黑黍米,彼亦解為煮粥。

」

韃靼人生存的地方多牧草,適合牛羊生活,而韃靼人便以此為生,口渴便會喝馬奶,耐渴耐餓。一匹馬每天的產乳量可以供三個人吃飽。有時也會將一些羊殺掉當作口糧充饑。一般來說,家中有一匹馬的蒙古人往往都會放養六七只羊,「謂如有百馬者,必有六七百羊群也。

如出征于中國,食羊盡,則射兔鹿野豕為食,故屯數十萬之師,不舉煙火。盡管飲食習俗仍以肉食為主,但已經開始用米煮粥」。「食無箸,以手舉之,亦無碗,以木盆盛之。」而明朝時期的兀良哈三衛「諸夷已粗制木碗、木勺矣,酋首則以銀為之」。原來飲食習慣是徒手抓食,現在已經出現了粗制的木碗、木勺。

在沒有現代食品工藝之前,戰場上的食物供應,無外乎以上的方式和方法。現代技術到來以后,加工的食品中通常含有少量或大量防腐劑和食品添加劑。

這些產品都極其美味,保質期長,很多還是開袋即食的。

雖然可以極大地延長食物的保質期,任何一個多家都會建立儲備糧食庫,里面儲存著久遠以來的各種肉類和糧食,但是一旦戰爭持續開展,并擴大到全世界范圍,糧食安全依舊十分棘手。

二戰當中,一共有1900萬人在戰場上死亡,同時有2000萬人因為饑餓與營養不良死去。一名從事中等體力勞動的男性,每天需要2800卡路里左右的熱量,一名士兵需要至少3400卡,在東線戰場的蘇聯寒冷地帶作戰則需要4200卡以上。美國軍方在二戰期間給一個士兵定下的伙食標準是多少呢?每天4300卡路里,基本上能滿足在極端條件下作戰的能量需求,日本兵的伙食標準大概是美國兵的一半,為什麼美國能在太平洋戰場上打敗日本?這個伙食標準啊,有一定的說服力。