曹操一直在為稱帝而進行政治運作,此想法在當時可謂路人皆知,他建立魏公國就是在破壞劉邦定下的盟誓「非劉氏而王者,天下共擊之,若無功上所不置而侯者,天下共誅之。」

曹操朝帝位前進的意圖明顯,之所以有生之年未能完成事業,皆因事勢之流,相激使然。

曹操在當時并不具備稱帝的有利條件,不僅周瑜、劉備、馬超從外部打斷曹操的步伐,同時內部有強烈反對意志,若是曹操一意孤行,勢力將會從內部瓦解。因此曹操從建安中期開始忙著鎮壓剩余的諸侯勢力,另一方面又展開內部整治,痛打曹氏陣營中的實權派,內部斗爭的激烈程度并不亞于外部戰爭。認為曹操礙于面子不好意思或者因為魄力不足而不敢稱帝,明顯是不了解當時的政治結構與形勢得出的謬論。

代入現在價值觀,用辦公室政治去分析當時政治家的所作所為,更是毫無史學價值。

大眾或許不太理解當時北方的權力結構,以為曹操早已能夠乾綱獨斷,為所欲為,實際上漢朝廷的威信對曹操仍能形成很大阻力。曹操意圖篡位并不想走王莽的傳統模式,王莽雖封安漢公,可本質上是由漢朝官僚系統下進行篡奪。都什麼年代還搞傳統篡位,曹操要開創影響魏晉南北朝政治的霸府模式,霸府是權臣以開府治事名義,建立獨立于朝廷之外的權力機構,成熟后的丞相府相當于另一個朝廷,有著俱全的行政職位,府中幕僚就如同三公九卿一樣行事,待時機成熟,即可直接以霸府替換皇權。

自此,魏晉南北朝權臣無不在抄曹操的作業,權臣篡位三件套是什麼,請在評論區大聲說出來!

當然,霸府不是一個常規用詞,一般來說將軍府被稱為幕府,三公府稱為公府,待權臣將府內幕僚擴展成為小朝廷規格,才會被形容為霸府。而強化霸府權威很重要一點就是裂土分封,建立諸侯國,曹操進位魏公就是篡漢意圖最直接證明。實際上荀彧反對意志對曹操形成了極大阻礙,漢朝開始尚書台逐漸侵奪三公的行政權力,以至于三公想要參與國家大事,需要加上「錄尚書事」身份,曹操先后以司空、丞相開府治事,可掌控漢朝廷實權乃是「錄尚書事」,後來諸葛亮以丞相身份錄「錄尚書事」為同理。

在事歸台閣的形勢下,尚書台的長官才是實際上的宰相,荀彧作為尚書令,實際上是與曹操共享相權。荀彧可以接受曹操以權臣身份挾持天子而攬權,如昔日梁冀、何進之故事,卻沒法接受曹操取而代之的野心。

這也意味著霸府模式不完全是曹操首創,從大將軍梁冀、何進招攬大量海內英杰,府內幕僚超過常規開始,就有了些許雛形。

曹操為了清除阻礙,不惜讓多年的政治盟友以憂而死,足見他稱帝的心情比誰都要著急。荀彧雖在朝中有很大影響力,卻沒有兵權,只要曹操采取強硬手段,他沒有任何反抗能力,故落得憂死的結局。關于荀彧死因有好幾種說法,這里不做細辯,基本沒有爭議的是憂死一事。

按照漢朝傳統,重要政治人物于是巨大變動時候都會忽然感到憂慮,病重而逝。當初外戚何進與外戚董氏爭權,驃騎將軍董重被免官后自殺,董太后就因為憂慮而疾病暴崩。後來董卓先生進京,明確指出何氏強迫董太后憂死的事實,董重是否真自殺也不好說。荀彧與曹操有聯姻關系,若荀彧不是憂死,讓曹操以罪名論處,會影響曹荀二家之和睦,所以荀彧還是病逝為妙。

就在荀彧死后不久,由華歆接任漢尚書令,由潁川二姓荀攸、鐘繇帶頭勸曹操進位為魏公,二人最終也成為魏官中的代表人物,一為魏尚書令,一為魏大理,即使是曹丕都要對二人如同長輩一樣敬重。

魏公國的建立使曹操的霸府統治進一步合理化,丞相府幕僚和原漢朝官員,可以名正言順成為魏國官員,與曹操建立君臣關系,同時漢朝廷部分職務被理所當然移交到魏國。漢朝廷有尚書台和公卿,魏國也有尚書台與郎中令、太仆、大理、大農、少府、中尉六卿。曹操一邊仍以丞相身份操縱漢朝廷,同時又能以魏公身份經營自己的魏國。

同時,漢獻帝的外戚伏氏密謀鏟除曹操,被曹操所除掉,曹操又將三個女兒嫁給漢獻帝,解鎖東漢VIP身份「外戚」。

荀彧死后,北方內部斗爭更加激烈,盡管荀攸等人成為了魏臣,曹操仍不能安心,他先后任用丁儀、趙達等人敲打魏國的實權派,荀攸于二年后在征討孫權途中病逝,就當他是真病逝。

那麼荀彧的副手毛玠、崔琰可都是卷入政治事件中而倒台,這就不是正常發展了。尚書仆射何夔以及東曹屬徐奕也屢屢遭到丁儀迫害。經過高柔等人抗議,迫使曹操把趙達給殺了。丁儀則因為出身于沛國丁氏,是曹操前妻的同族,很受依賴。丁氏在曹氏政權的地位實則并不亞于夏侯氏,只是丁家先后得罪曹丕、司馬懿,在魏晉均屬敏感,陳壽沒有多寫他們家族的事情。

漢少府耿紀眼見曹操篡位趨勢愈加明顯,他作為丞相府故吏,仍舊向曹操舉起了反旗,以滅族為代價表達抗議。第二年,魏諷又趁著曹操遠征在外,意圖在鄴城發動兵權,因事情泄露,被曹丕所鎮壓。最后就連魏相國鐘繇都受到連坐而被免官。

期間,賈詡拒絕與其他人往來,做個關門自守的半隱退人士。程昱則在交出兵權后一直擔任顧問工作,後來轉任魏國六卿之一,卻因為爭威儀而被免官,這種意氣之爭的行為很不符合程昱的智商,但如果他是效仿蕭何自污以保身退,這就合理多了。

董昭是推動曹操進魏公的大功臣,但他也不敢碰實權。

故而到了建安末年,桓階、劉曄、司馬懿、蔣濟、陳群、楊修、賈逵等才是曹操麾下重要人物,早年有實權的老臣都已被敲打的差不多,篡漢的阻力越來越小。曹操能夠在頻繁征戰之余,使用威權手段整治內部,暗中更易神器。陳壽評價他「鞭撻宇內,攬申、商之法術......非常之人,超世之杰」可謂恰到好處,曹操的統治套著儒家為外殼,用嚴厲的峻法進行統治,有效控制亂局,確實體現出超人的一面。但這是把雙刃劍,因為威權過重,很多方面不得人心,拖慢了他篡漢的進程。

曹操至死仍是漢臣不過是個掩耳盜鈴的說法,自曹操進位魏公,曹魏政權就已經確立。213年的魏公國建立才是歷史的重要轉折點,後來魏公國升級為王國,進一步完善曹魏國家體制,給曹丕留下成熟的框架,所以他才可以剛繼位就輕松地用魏國體制替換掉漢朝廷,被架空的漢朝廷只等著魏王國搬進去。

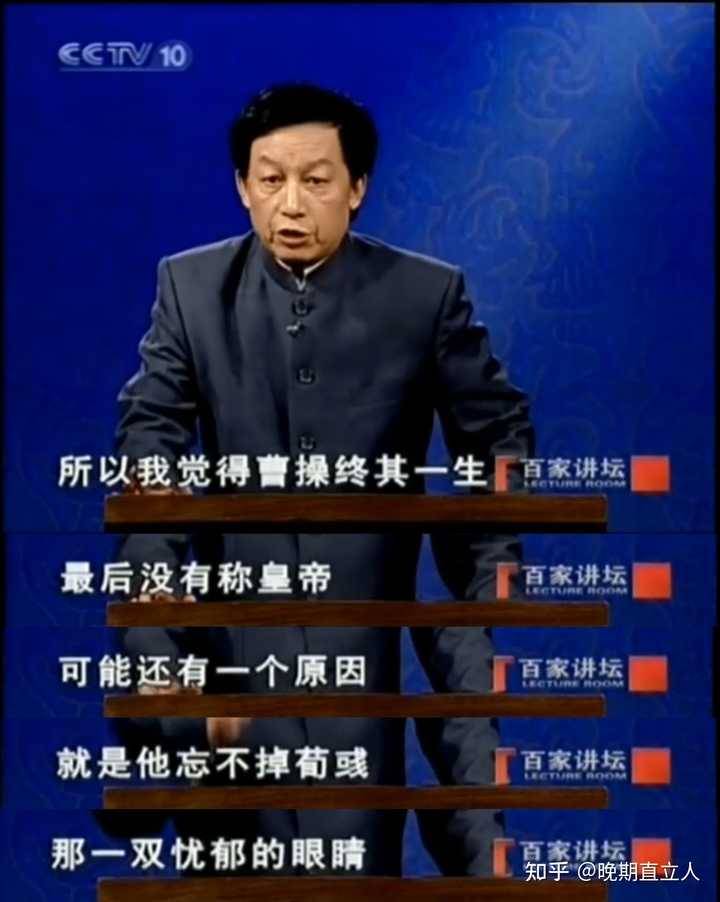

曹操未能稱帝是因為他壽命有限所留下遺憾,自他進位為魏王以后,距離帝位僅剩一步。同時他又想要先消滅劉備、孫權后再稱帝,故而一拖再拖。根據《曹瞞傳》及《世語》記載桓階曾勸曹操稱帝,可就連曹操的死忠夏侯惇都認為,消滅劉備以后,遵循舜、禹故事,憑借功績稱帝才能令人心服口服。

可結果不久后,曹操、夏侯惇就先后去世,就連桓階也在帝國建立后不久去世。曹操但凡打的更順一些,滅掉劉備或孫權其中之一,亦或是再多活個三年,大機率會稱帝。拿下篡位三件套還不稱帝,裝好高配電腦不玩游戲有什麼區別。