木木老師來啦~

首先不得不說,這個題目問得很奇怪,莫非題主認為世界上存在著國內、國外兩批考古學家,他們對「夏朝」這一文獻上的概念存在著截然相反的態度?

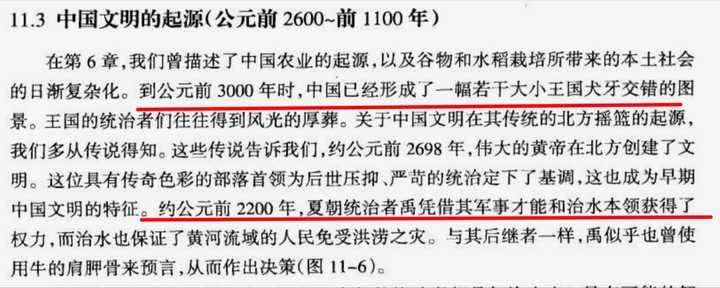

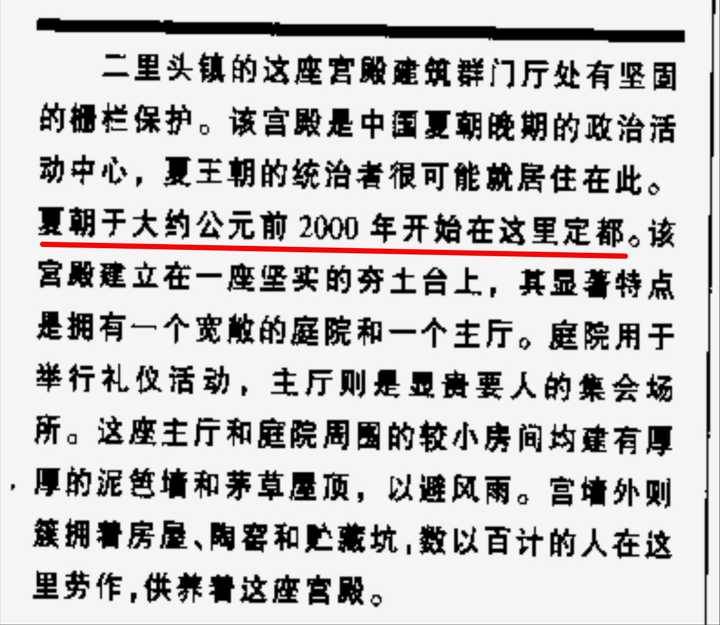

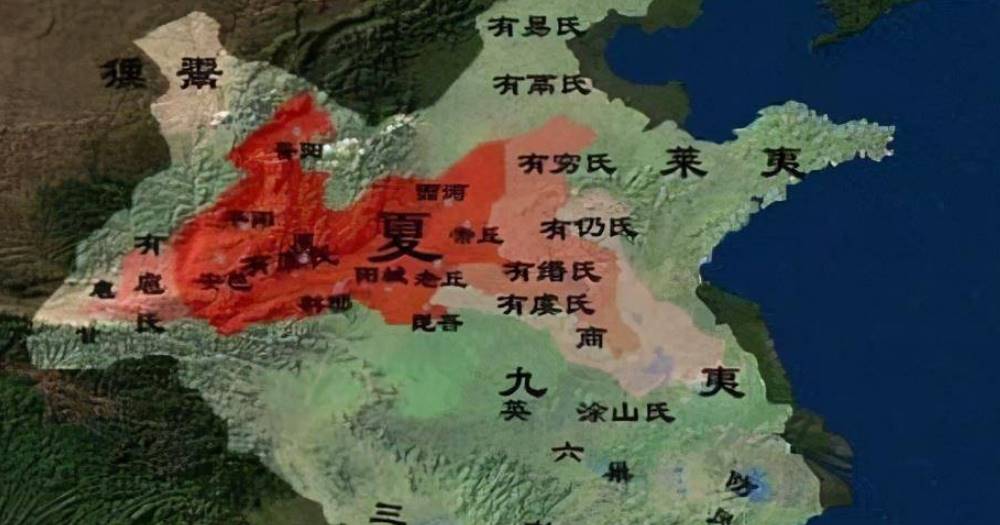

答案是否定的。其一,爭議的問題并不是「夏朝存不存在」(雖然行外的人往往更關心這個問題),而是前代考古材料能否與后世的文獻材料相互對應(這是個復雜的技術性問題)。其二,爭議的雙方并不是以國界為標準而劃分出來的,部分國內的考古學者也主張在出現自證性文獻之前,將考古和文獻分開來考慮。

但是這不意味著,脫離了文獻,考古遺存就喪失了生命力——實際上,考古遺存就擺在那里,專業人士可以通過科學手段,了解當時的建筑、信仰、軍隊、經濟及社會生活的各個面向,換句話說,這個共同體是真實存在的。

至于它到底是不是后世文獻中所提到的那個「夏朝」,其實是難以證明的(這不是否認噢;注意false和not given的區別)。

從后世文獻的角度來看,現在學術界一般更加看重文本的「語境」,比如《論語》提到「夏」的時候,究竟是為了說歷史上真的有這個朝代,還是說編撰者(或者有可能是孔子)要用「夏」作為例子,來論證自己學說的合法性,或是為了借古諷今等等。這意味著,我們不能簡單地將后世的文獻中有關「夏」的內容挖出來,簡單地拼湊成一副圖景,因為我們尚不知道其中有多少是想象的成分,有多少是文學創作的成分,有多少是歷史記憶的成分。

同樣地,我們還要區分兩個概念,即歷史和歷史記憶是兩個層面的內容。后世文獻中所記載的歷史,究竟改處理成歷史記憶,還是直接用作實證材料,之間的邊界在哪,這一直是頗有爭議的問題,也就是說,事件發生的時間和文獻成書的時間究竟要間隔多短,才能用作實證材料?就木木老師的經驗而言,現在西方中古史有一種非常極端的傾向,就是文獻成書時間最好和事件發生時間間隔只有1-2年,甚至是同年誕生的,方才可以「部分地」用作實證材料;一旦超過了十幾年、乃至上百年,就只能做歷史記憶了。

那麼,西方上古史是什麼情況呢?

這就牽涉到了前面幾個高贊所討論了「特洛伊」的問題。幾個高贊普遍認為,西方在對待特洛伊和對待夏朝問題上存在雙標,甚至就此否定西方上古史,但是實際情況似乎沒有那麼簡單。木木老師再這里系統地談一談,「特洛伊」究竟是歷史記憶還是真實歷史的問題:

首先,特洛伊跟夏一樣,并沒有出現自證性文獻,因此對于施里曼的考古是不是就是「特洛伊」的問題,西方人爭議也非常大(就好像國內對二里頭是不是「夏」也有爭議)。

其次,在后世的文獻中,特洛伊跟夏一樣,也有大量的不同文獻的記載。其中最早的,也是大家耳熟能詳的,就是《荷馬史詩》。但是高贊們普遍犯的一個錯誤是,將史詩跟中國其它類型的文獻,比如尚書、史記等等進行簡單的類比,推出「西方人將文學當作歷史」的不靠譜的結論。

其實,在古希臘歷史上提到特洛伊以及特洛伊戰爭相關事件的材料還有很多,比如希羅多德(約公元前484-425年)的《歷史》、Ephorus(約公元前400-330年)的《通史》、Paros石碑等等。古典時期及希臘化時期,不同的人對特洛伊陷落的時間也有推斷(以下換算成公元紀年),其中Ephorus定為公元前1135年,Sosibius定為公元前1172年,埃拉托色尼定為公元前1184/1183年,蒂邁歐定為公元前1193年,Paros石碑定為公元前1209/1208年,Dicaearchus定為公元前1212年,希羅多德定為約公元前1250年,Eretes定為公元前1291年,Douris定為公元前1334年。

但是,上述文獻和《荷馬史詩》類似,均不能證實「特洛伊」乃至「特洛伊戰爭」的存在,只能說明在古風、古典和希臘化時期,人們有這樣一種歷史記憶,即大約在公元前12-13世紀,曾經有這樣一場戰爭而已——我們之所以作出如此結論,跟材料的體裁沒有太多聯系,而是跟文獻的后出有所關聯——因為作為專業人員,我們難以相信一群人如何在400-500年乃至800-900年后所記載的事情究竟是傳說,還是歷史。除非我們能夠在同時代的考古遺跡中,找到相關的文字記載。(同樣的,我們對于夏的記載也是幾百年以后出現的;距離夏最近的甲骨文中,沒有直接的證據表明在商之前有一個叫「夏」的政權,更無法證明二里頭跟「夏」究竟存在著怎樣的關系?進一步地說,就木木老師所知,目前最早的甲骨文應該是武丁時期的,即大約在公元前1250-1192年左右刻寫的,那麼,按照上面的標準,雖然甲骨文中也有關于早商的先公先王的記載,但是這些記載的可信度,仍是需要進一步論證的)

然而,事情并非就如此簡單。學界固然無法在「特洛伊」的考古遺跡中找到自證性文獻,可是在公元前12-14世紀的東地中海,仍有三個文明體系出現了自證性文獻,這三個文明分別是邁錫尼文明、埃及文明和赫梯文明,而傳說中的「特洛伊」恰好夾在三者之間。那麼邁錫尼、埃及和赫梯是否出現了有關「特洛伊」的內容?

答案是模糊而有趣的:

我們首先看看赫梯方面的記載

第一,在赫梯的文獻中,我們了解到,在公元前13世紀的小亞細亞西北部有一個政權叫Wilusa。這個詞并不是赫梯語的詞匯,而是一個希臘詞的赫梯語撰寫。而在同一時期的邁錫尼所出土的線形文字B(記錄的是希臘語)中,學界發現邁錫尼文明的希臘語和后世的古典希臘語有個非常明顯的區別,就是/w/這個音在后世的阿提卡方言中消失了。

那麼赫梯語中的Wilusa應該就是希臘語中的Ilusa(不過目前在線形文字B中尚未發現這個詞),那麼這個Ilusa和后世所說的位于小亞細亞西北部的特洛伊(Ilion/Ilios)是不是同一個地方?

第二,在公元前1280年的一份赫梯與Wilusa政權所簽訂的條約中,學界驚訝地發現,Wilusa的國王名叫Alaksandu,這個也不是赫梯詞,而是個希臘語詞。大家很容易就會聯想到Alexandros(亞歷山大),那麼我們將Wilusa和Alaksandu都轉寫成希臘語,就變成了Ilusa,Alexandros。而在《荷馬史詩》中,就出現了一個人物Alexandros of Ilion,這個的小名是——帕里斯(就是那個著名的特洛伊王子帕里斯)。

第三,更值得注意的是,這份條約提到,有一個神名叫Apaliunas,是Wilusa政權的守衛者。這個詞又明顯是個希臘詞,而在后世的希臘語文獻中我們可以發現兩個類似的詞,一個是塞浦路斯方言中的Apeilon,一個是多里克方言中的Apellon,因此語言學家猜測,Apaliunas可能是希臘語Apelion的轉寫(不過目前在線形文字B中尚未發現這個詞)。那麼這個Apeilon/Apellon究竟是什麼呢——在阿提卡方言中,它被寫作Apollon,就是大家熟知的太陽神阿波羅。而在后世希臘文獻中,阿波羅恰好是帕里斯的重要盟友。

第四,在公元前1250年左右的一份赫梯的書信中,學界又發現了一個有趣的記載,當時的赫梯王向赫梯西部的Ahhiyawa的國王寫了一封信,談到了之前對Wilusa的戰爭。

那麼這個Ahhiyawa又是什麼呢?在更早的赫梯文獻中,Ahhiyawa被稱為Ahhiya。而在希臘語中,我們發現了一個基本對應的稱謂Akha?a(亞該亞),而在《荷馬史詩》中,亞該亞人(Akhaioí)出現了將近600次,用于指代希臘人。

第五,在公元前13-14世紀的赫梯文獻中,還出現了一系列非常有趣的地名,比如Milawata、Karkija/Karkisa、Lazpa、Apasa等等,這些地名都位于小亞細亞的西部地區。其中,西方學界對Milawata的考定是最為扎實的,因為在同時期皮洛斯和底比斯出土的線形文字B中,有Mil[w]atos一詞,而在后世的希臘語文獻中,/w/被省略,該地名演變成了Miletos(即著名的米利都)。

因此我們認為在公元前13-14世紀,無論是赫梯人還是皮洛斯、底比斯人,均提到了米利都這個地方。而根據赫梯方面的文獻,米利都位于小亞細亞西部,大概在公元前13世紀被Ahhiyawa人所控制。在Milawata之外,有學者認為Karkija/Karkisa、Lazpa、Apasa分別對應于后世希臘語中的Karia(《荷馬史詩》中的卡里亞)、Lesbos(《荷馬史詩》中的萊斯博斯島)、Ephesos(《荷馬史詩》中的以弗所),當然這些地名能否一一對應,尚有爭議。

第六,自希羅多德以來,許多人都試圖詮釋小亞細亞西岸的一處浮雕及銘文,這個浮雕被學界稱為Karabel relief。1998年,西方學者終于成功釋讀了浮雕上的銘文,該銘文記錄的是公元前13世紀Mira國王Tarkasnawa的家族譜系。

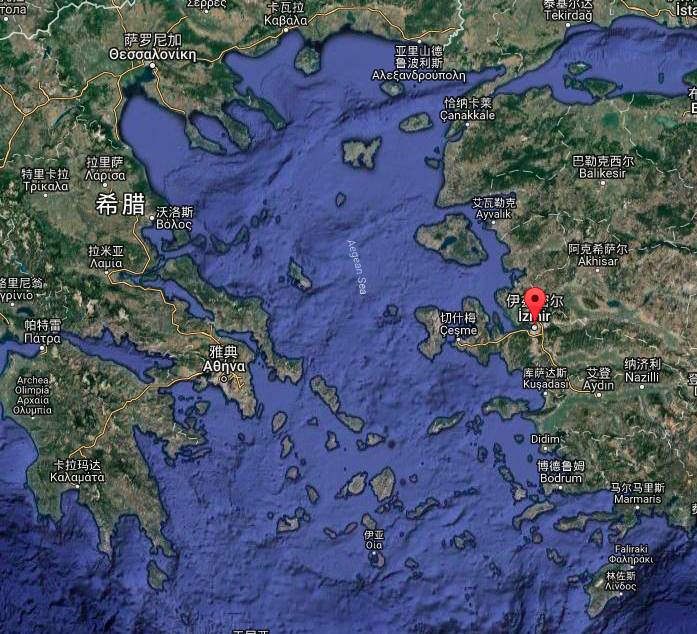

而據同一時期的赫梯文獻記載,Mira受到赫梯的控制,這個地方與Wilusa的邊界是Seha河,而Wilusa位于Seha河的西北部,Mira位于Seha河的南部。換句話說,Wilusa的具體位置在Karabel浮雕的西北方向的小亞細亞半島上,而Karabel浮雕坐落于如今土耳其伊茲密爾地區以北20公里。

所以在公元前13-14世紀的赫梯文獻中,我們明顯看到,赫梯西部的Ahhiyawa人在公元前1280-1250年之間攻破了小亞細亞西北部地區Wilusa的政權,這個Wilusa政權之前的國王叫做Alaksandu,守護神是Apaliunas。 而在《荷馬史詩》的《伊利亞特》中,我們也可以看到一個類似的故事,即亞該亞人攻克了特洛伊,此時特洛伊王子名為亞歷山大(帕里斯),其守護神為阿波羅。這個Wilusa政權,應當位于如今土耳其伊茲密爾的西北方向的小亞細亞半島上,具體位置尚不明確。

我們再來看看邁錫尼文明的線形文字B的記載

木木老師回答下的一位知友提到,邁錫尼文明并沒有出土自證性的文獻。這個觀點具有一定的合理性——這是因為,在目前所發現的線形文字B中,并沒有出現邁錫尼這個詞。

不過,所謂的邁錫尼文明,并不是指后世所稱的邁錫尼這個地區的文明,而是指公元前1450-1200年左右遍布愛琴海周圍的一系列「城邦」的文明。同樣地,線形文字B并不僅僅出土于后世所稱的邁錫尼這個地方,在克諾索斯、底比斯、皮洛斯等等地區,也有大量刻有線形文字B的文獻。當然,西方考古學界受到后世文獻《荷馬史詩》的影響,認為邁錫尼是當時最強大的城邦,所以將這一系列城邦文明統一命名成「邁錫尼文明」——這種命名方式是值得商榷的(嚴格來說是不靠譜的)。而木木老師前面所說的邁錫尼文明的自證性文獻,不是說「邁錫尼」這個地區所出的自證性文獻,而是「邁錫尼文明」所指代的愛琴海周邊一系列希臘城邦的文明所出的自證性文獻,而這些自證性文獻全部源自于線形文字B。

第一,就地名而言,學者們在線形文字B中發現了Konoso(Knossos,克諾索斯)、Teqa /Thegwai/(Thēbai,底比斯)、Puro(Pylos,皮洛斯)、Kudonija (Kydonia,哈尼亞)、Milwatos(Miletos,米利都)、Rakedaminijo(Lakedaímōn,拉西代夢,後來被稱作斯巴達)等等詞匯。(以上的克諾索斯、底比斯、皮洛斯、哈尼亞都屬于有自證性文獻的地區;而后世所稱的邁錫尼地區由于出土了文獻,我們認為該地區在那一時期也屬于希臘文化圈)

第二,就政治詞匯而言,學者們在線形文字B中發現了potorine(Polis,城邦)、qasireu(Basileos,國王)、wanaka(anax,首領/國王)等等詞匯。

第三,就神名而言,學者們在線形文字B中發現了Emaha(Hermes,赫耳墨斯)、Era(Hera,赫拉)、Potinija(Potnia)等等

第四,在線形文字B中還出現了一個有趣的人名Akireu,在后世希臘語中這個名詞寫作Achilleus(阿喀琉斯)。不過這里的Akireu并不是國王。

換句話說,在公元前1450-1200年之間,克諾索斯、底比斯、皮洛斯、哈尼亞、米利都、拉西代夢等等地名就已經存在,這些地方有可能是城邦,有可能有國王,他們崇奉的神在后世也為希臘人所崇奉。同樣的,在這一時期,存在著阿喀琉斯的名字。

最后我們再來看一下埃及方面的記載

第一,目前邁錫尼這個詞最早出現在公元前1370-1350年左右的埃及碑銘中。

在埃及法老Amenophis III的陵寢里的一塊碑銘上有17條文字,提到了同一時期愛琴海周邊的各個城邦。木木老師就列舉其中重要的地名,并寫出對應的線形文字B的記載,以及后世希臘語的記載。

圣書體 Mukanu-線形文字B 無-后世希臘語 Mykenai(邁錫尼)

圣書體 Diqajas-線形文字B Teqa-后世希臘語 Thebai(底比斯)

圣書體 Kunusa-線形文字B Knoso-后世希臘語 Knossos(克諾索斯)

圣書體 Midanaj-線形文字B Mezana/Medzana-后世希臘語 Messana

圣書體 Kutira-線形文字B Kutera-后世希臘語 Kythera 等等等等

在這些地名里有一個詞叫Wairaja,一些學者認為可能對應赫梯語中的Wilusa,但是目前并沒有扎實的依據。

第二,公元前1274年,埃及和赫梯之間爆發了著名的卡迭什之戰,小亞細亞的一些城邦/政權站在了赫梯一方。戰后埃及雕刻了一系列碑銘,其中就提到了這些小亞細亞的城邦/政權。其中最有意思的是Karksa,即同時期赫梯文獻中的Karkija/Karkisa。

相比于其他兩類文獻,埃及方面的記載相對比較薄弱。不過,埃及的文獻從另一個層面證實了線形文字B記載的可靠性。綜合上述三類同時代文獻,我們可以做出以下結論:

在公元前12-14世紀之間,環愛琴海地區存在著一系列說希臘語的文明(有可能是一個個城邦),這些地方包括了底比斯、克諾索斯、皮洛斯、哈尼亞、拉西代夢(未出土文獻,但是線形文字B提到)、邁錫尼(未出土自證性文獻,但是埃及文獻提到)、米利都(未出土文獻,但是線形文字B和赫梯文獻提到)等等。

同時,這一時期的希臘人之中出現了國王,也有人名叫阿喀琉斯(非國王)。接著,這一時期也出現了神的崇拜,比如赫拉、赫耳墨斯等等。在公元前13世紀左右的赫梯文獻中,提到了西部的Ahhiyawa人攻破了小亞細亞西北部地區的Wilusa政權,這個政權之前的國王叫Alaksandu,守護神為Apaliunas,這些詞匯均為希臘語詞,可是在目前的線形文字B或者埃及的文獻中,我們都沒有找到與其對應的詞匯。

考慮到上述同時代的史料與《荷馬史詩》等后世文獻存在著相通之處,我們認為后世的文獻并不是空穴來風的,至少其選擇的背景與同時代的文獻有所關聯。當然,《荷馬史詩》中一些特殊詞匯與線形文字B所對應的希臘語一致,而與古風時期的希臘語不同,這意味著《荷馬史詩》有一定的存古度。

但是這并不意味著,《荷馬史詩》等后世文獻的記載可以反推至前代,因為存在著這樣的可能:即后世文獻將公元前12-14世紀的同時代的記載相互串聯,加以美化,構建成一套完整的敘事,而實際上,上述的種種同時代記載可能本來就沒有什麼關系(比如線形文字B中的Rakedaminijo、埃及文獻中的Mukanu和赫梯文獻中的Wilusa可能并沒有爆發過戰爭)。

換句話說,后世所說的「特洛伊戰爭」有其文獻上的背景,但是現有的證據不足以表明,后世所描繪的「特洛伊戰爭」(比如阿喀琉斯、阿伽門農、特洛伊木馬)真實存在——但是我們知道,在那個時期里愛琴海周邊存在著類似的希臘文明,而在小亞細亞西北部地區,有個叫Wilusa的「希臘」政權被攻破了,這件事情是真實存在的。

進一步地,我們在小亞細亞西北部地區發現了一系列考古遺存,這些「城邦」(或者說遺存)大概在公元前13-12世紀左右消亡了。由于這些地區沒有出現自證性的文獻,所以我們并不知道它萌究竟是什麼——但是同時期的周邊文獻表明,在那些范圍內(即今天的伊茲密爾西北方向的小亞細亞半島)曾經存在著一個Wilusa政權,但是這個Wilusa究竟要和哪一個遺存相互對應,目前尚無法證實。

從這個意義上看,我們如果認為二里頭就是夏朝。。這或許就是真的雙標了。。

順便貼一些木木老師的精彩回答~~

https://www.zhihu.com/question/57805309/answer/155356643

https://www.

zhihu.com/question/26099818/answer/155261543

https://www.zhihu.com/question/57924044/answer/154947999

https://www.zhihu.com/question/26975059/answer/154516125

https://www.zhihu.com/question/33279660/answer/154108531