當時徐志摩是對林徽因的才情美貌上頭,沖昏頭腦,做出有違天下之大不韙之事,可林徽因卻異常冷靜,克制自己,毅然決然的離開了徐志摩。

1920年的11月16日,徐志摩叩響了林家寓所的大門,林徽因的父親林長民出來迎接,兩人一見如故、相談甚歡。從此,二人竟然開始了互通情書,玩起了情愛游戲。

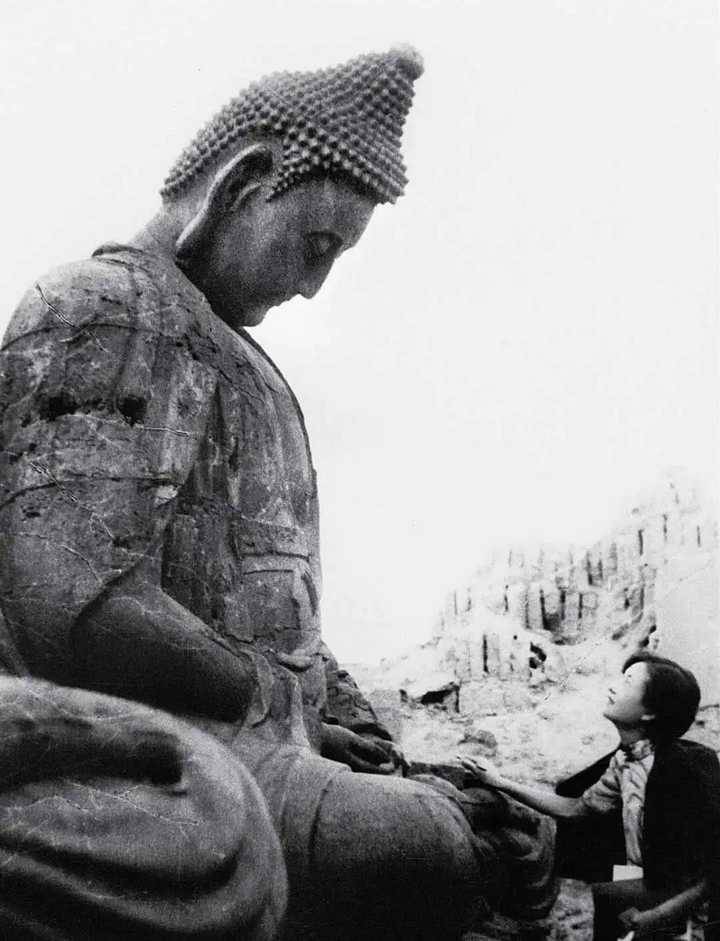

1920年春,林長民以中國國際聯盟同志會駐歐代表的身份赴歐洲游歷,帶著十六歲的林徽因一起遠行。這一年,林徽因是一個溫婉端淑的十六歲花季少女,她跟隨父親林長民到歐洲增長見識、開闊眼界。

他們到了英國倫敦的一個熱鬧的華人聚住區定居下來,林長民交友廣泛,經常有華人同胞和外國友人來訪,林徽因自然就擔當起倫敦家里客廳的女主人,開始了各式各樣的人際交往。

但父親也要經常出席一些重要會議,時常會留林徽因在家里獨守空房,林徽因這時就會讀詩歌、小說來打發時間,她慢慢地領悟到很多文學的真諦,接觸到很多世界文豪的著作,跟他們進行思想上的交流,她也發現這些巨作的原著和譯本相差是如此巨大。

但這樣的時光難免會有孤獨寂寞的時候,林徽因經常會一個人獨自望著窗外發呆,內心總感覺沒那麼明朗,再加上倫敦有霧都之稱,這綿綿細雨的天氣就讓她陰郁的心情更加重了。

她盼望著有個聰明浪漫的人來和她玩,她盼望著能認識到一個男朋友,她有著所有女孩都有的夢想。

1920年的11月16日,一個浙江海寧口音、清清瘦瘦的青年在朋友的陪伴下叩響了林家寓所的大門,他就是徐志摩,他是慕名而來拜見林長民的。

林長民本就喜歡與年輕人結交,兩人很快相談甚歡、相見恨晚,以至後來兩人成了無話不談的忘年交。這種友誼在短時間內發展迅速,甚至二人還開始互通「情書」,玩起了「情愛游戲」。

徐志摩還將林長民給他寫的「情書」公眾于世,林長民的浪漫才情激發了徐志摩內心的激 情,讓他更開 放、更活躍。理所當然的,林長民也把這種浪漫才情遺傳給了女兒林徽因。

當徐志摩第 二次來林家寓所時,林長民不在,徐志摩這才注意到了林徽因這位曼妙清雅的女子,她的純真、她的迷人笑容,一下子就吸引住徐志摩了,令他怦然心動。

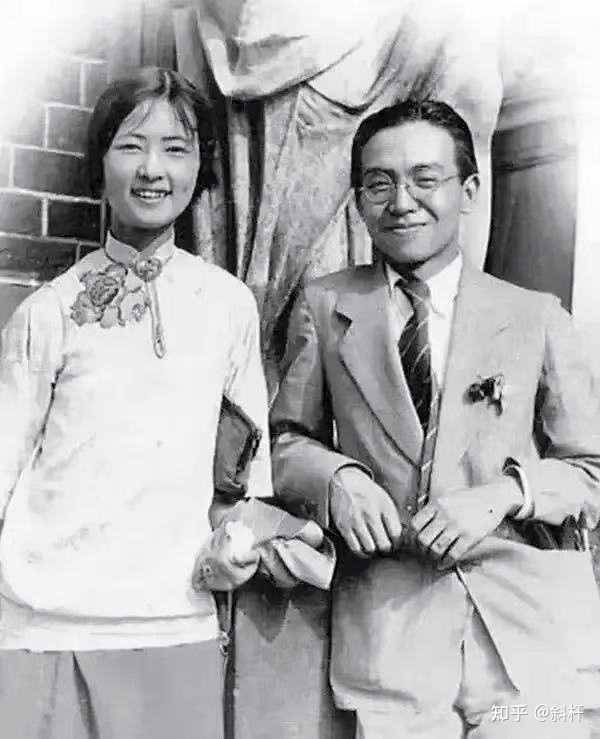

從此,徐志摩便成了林家常客,徐志摩和林徽因也日漸熟絡起來,徐志摩發現自己對面這個女孩,是知音,更是知己,她是一個可以和自己對話的朋友,可她才16歲,而自己已經24歲。

當他把這個發現告訴林長民時,林長民無不自豪的答道:「論中西文學及品貌,當世女子舍其女莫屬。」之后又補充了一句:「你得放低你的輩分,先求做到從友誼了解。」

而對于林徽因,每天在與徐志摩聊天時,她就感覺一切事物都變得富有活 力、更有激 情,她為有這樣一位才華橫溢、善良體貼的朋友而慶幸。

有一天,林長民看到從內屋出來的徐志摩和林徽因,竟對著客廳一眾客人脫口而出:「你們看,我家徽徽和志摩是不是天生的一對?」二人相對無語,但卻紅了臉。

不管說著用意如何,但是聽著有意,從此,徐志摩對林徽因展開了猛烈的愛的攻勢,他經常邀約林徽因去劍河的康橋之上,親密漫步,時而在落日余暉下,時而在皎潔的月光中,徐志摩墜入了愛河之中。

劍河給了徐志摩詩意流溢的靈性,他後來寫下的《再別康橋》,被后人爭相傳頌。

林徽因心情也不再那麼陰郁,世界不再那麼空虛,一切都變得如此美好,富有意義。

雖同在倫敦,但兩人經常書信往來,正如徐志摩當初和林長民那樣,經常互通情書,玩情愛游戲。蕞終,徐志摩沖破樊籠,大膽地給林徽因寫了一封熱烈直白的求愛信。

林徽因讀完自然是心怦怦亂跳,她內心惶恐,但冷靜下來,感覺自己更多的是把他當「大哥哥」看待,她不得不求助于父親林長民。

縱橫政場的父親 自然是能夠看清這其中緣由,他向愛女解釋道,徐志摩已是有婦之夫,若是參與其中,及不妥當,況且林徽因已經與梁思成有了婚約。

于是林長民一封長信婉拒徐志摩,可怎奈徐志摩依然堅持,他說:你有你的決定,我有我的堅持和執著。

隨后,他毅然決絕的和正妻解除婚約,毫無情面,可即便如此,還是不能挽回林徽因的心,林徽因也毅然決然的回國了,她準備和梁思成訂婚了。

後來林徽因回憶道:徐志摩愛的是他詩意筆下的那個女子,換做誰都可以。

這話反映了林徽因是多麼聰慧的一個女子,她早已看透這其中一切。的確,徐志摩在沒有得到林徽因后,很快就有了新歡陸小曼,看來任誰只要符合他詩意筆下的女子,他都會充滿愛意,展開攻勢。

還好林徽因早已看透這一切,雖然徐志摩給了她浪漫愛情的向往,但正確的人生伴侶梁思成才合適。

這看似冷靜理智的表面,實則是她自律表現,她清楚哪些該做,哪些不能越界,所以才會毫不掩飾的征求父親意見。

現實生活中,我們每個人都不該如此嗎?