拖延癥晚期患者來回答一下~0v0

首先申明先秦史并非答主主攻的專業方向,只是有選過相關的課程,只是提一點自己的了解供題主參考~

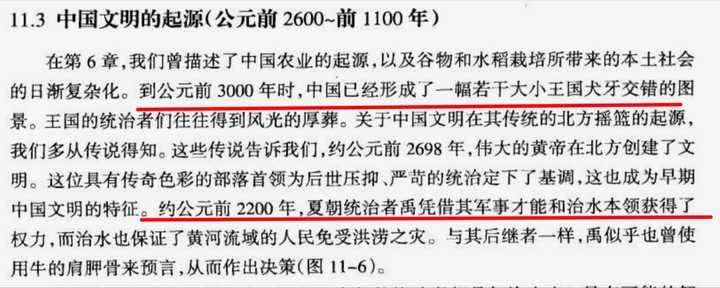

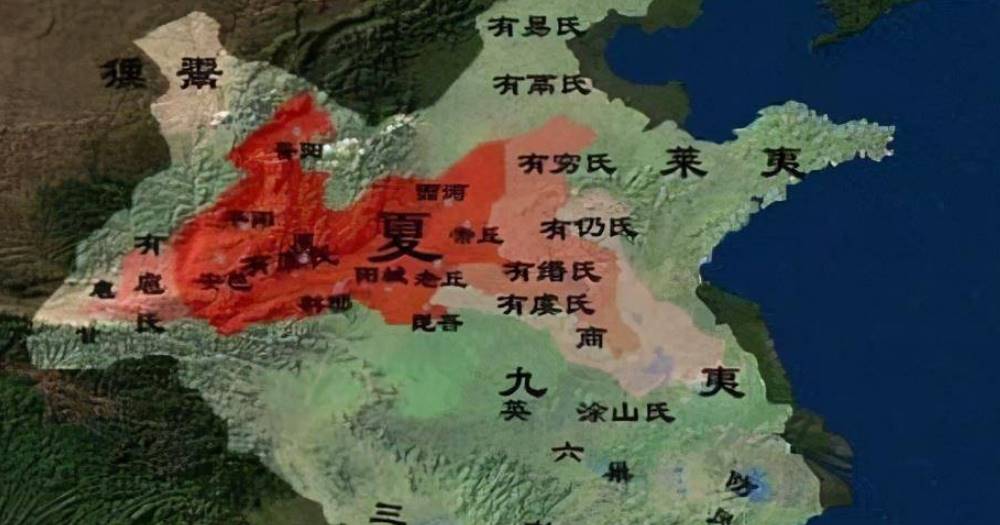

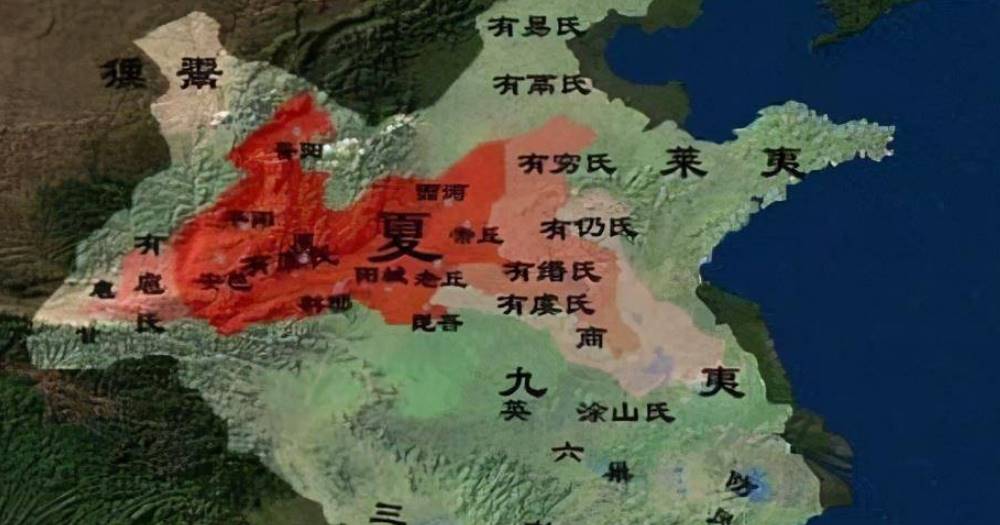

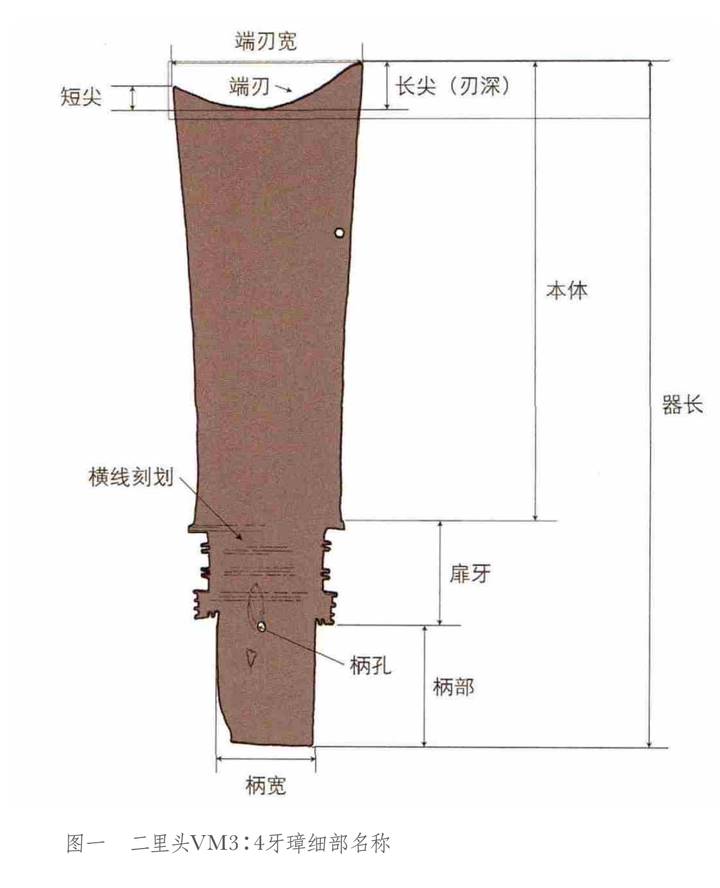

關于歷史文獻本身和考古學的關系大家已經講了很多了,對于夏朝是否存在,目前大部分中國學者都傾向于相信其存在,并認為二里頭遺址就是夏朝遺址。一個王朝除了要有都城、階級、軍隊等必要條件,還有一個重要指標,即統治范圍,或者說其影響力。那麼夏王朝,它有其核心禮器和影響范圍嗎,當然有啊~就是這貨:牙璋。

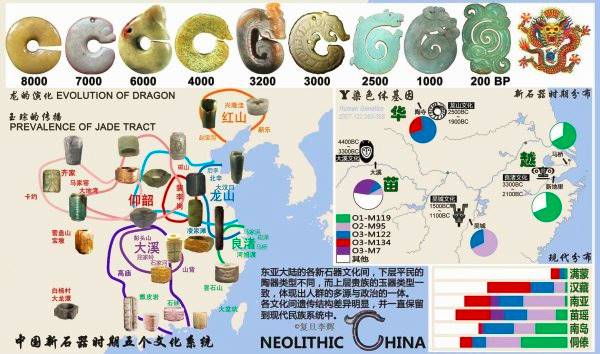

牙璋的形制主要有三個類型,其一是龍山形,其二是龍牙形,其三是其他形。根據香港中文大學考古學教授鄧聰的研究,牙璋大約在距今4500年前后,首先出現于山東地區大汶口及龍山文化中;其后在距今4000年前后,牙璋從山東沿著黃河流域逆向擴散,進入陜西及甘肅的西南地區,而在距今3700-3600年前后,河南偃師二里頭遺址中出土了巨大化的牙璋,成為成熟的宮廷禮儀道具;最后,在距今3500-3000年前后,二里頭牙璋向南發展,經南陽盆地到達漢水流域,進入長江水系,再分西南與東南兩支擴散,西南一支由四川盆地抵達越南紅河三角洲,東南一支到達湖南福建兩廣地區,并遠及香港南丫島:

(詳情可參考鄧聰:《牙璋與初期中國世界秩序的雛形》)

牙璋最為二里頭的核心禮器,何以在其后千年里陸續出現于中國其他地區,甚至在越南也有出土,這對我們思考二里頭時期的政治體系帶來了新的思路。岡村秀典先生在研究神木玉器,認為其非本土制造,提出當時中原統治者是位于二里頭的夏王朝,玉器是由夏王朝分配給南北各統治領域的(岡村秀典:《西元前兩千年前后中國玉器之擴張》)。這種通過朝貢賞賜來確定自己領導地位的猜想在牙璋上顯然行不通,這種猜想也略有超越時代之嫌。

但是從考古學出土的角度分析,牙璋有三個特點,其一,有自己的文化淵源。二里頭的夏都并非牙璋起源之地,它的牙璋是對龍山文化的繼承;其二,牙璋的分布區域非常廣闊,從西安、甘肅到越南、香港都有牙璋的出土;其三,牙璋的出土時間并不在同一時期,所謂「禮失求諸野」,在香港大灣遺址所出土牙璋的時代里,二里頭等中原地區早已不再使用牙璋了。

可以說牙璋的出土情況,展現了二里頭文化在整個中國的影響力,而由牙璋出土地所組成的范圍也是最早期的中國的雛形。

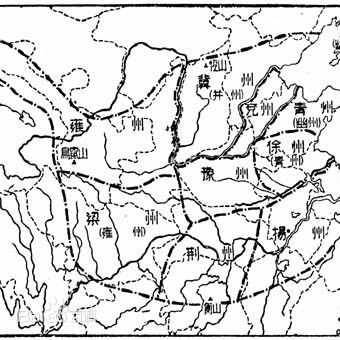

同時牙璋暗合了「九州」的概念,雖然據顧頡剛先生的考證,「九州」的觀念出現不會早于戰國,《禹貢》是公元前三世紀的作品(顧頡剛:《禹貢注釋·》),但是根據詹子慶先生的研究,《禹貢》成書年代應該在西周,并且是根據夏朝最古老最真實的說法寫成的(詹子慶:《夏史與夏代文明》)且不論二者誰更有理,如果我們把「九州」這種說法看做嚴格的行政規劃自然是不可能的,但是若將其作為夏人的人文地理觀念,則很有可能是真是存在的。

牙璋在各地的出土可以幫助我們更好的去理解夏朝的統治結構,以及所謂的「九州島觀念」。若將「九州島」的說法訴諸于牙璋,我們可以將其一一對應。

冀州乃首位,在山西河津附近,包括山西中部、河南北部等,正是在此,發現了二里頭文化。「濟、河惟茺州」,其范圍大致北至天津河北滄州地區,南到今山西西部、北部,這一地帶發現了龍山文化;「海岱惟青州」,岱即泰山,東達黃海,北臨渤海,這一地帶發現了龍山文化,也包括羅圈峪、司馬台、大范莊、上萬家溝村等出土的牙璋;「海岱及淮惟徐州」,即今蘇北、皖北、魯南之間,此地帶雖然沒有發現過多的牙璋,但是從薛家崗、肥東吳大墩等遺址出土的圓腹罐、淺盆豆等器物有明顯的二里頭文化特征;「淮、海惟揚州」即當今蘇南、皖南和贛東地區,上海的馬橋遺址、浙江肩頭弄遺址等都被認為有來自二里頭文化的元素;「荊及衡陽惟荊州」,即今天的贛西、鄂北、湘南范圍,「荊河惟豫州」即今河南與湖北北部地域,這一地帶發現了汪家屋廠出土了龍山式的牙璋;「華陽、黑水惟梁州」,即今陜南、成都平原、云貴北部等地域,這一地帶發現了金沙遺址、三星堆遺址,月亮灣遺址,出土了大量龍牙璋式的牙璋;「黑水西河惟雍州」即今山西、甘青一帶,這里有石峁遺址出土的大量龍山式的牙璋。

可以說是形成了一個廣闊的夏文化圈。

所以說了那麼多,好像也沒有從正面回答題主的問題,答主也并非考古學專業,只是從一個偏歷史學的角度來談談對二里頭王都影響力的理解,至于二里頭到底是不是夏朝,也許隨著更多的考古學材料的出土,我們能從側面更好的證明,理清中華文化的發展源流吧~