簡而言之,天下大勢,合久必分,分久必合。東周、楚漢、三國、魏晉南北朝,都是如此。魏晉南北朝,亂的時間長,主要是因為民族問題。身份這個問題,其實是基本改變不了的。只有大家都各守本分,才能天下太平。富人,不論說什麼,窮人都聽不進去。窮人,大家都焦慮貧窮、自私自利,突然有一個窮人大公無私,人家還說他是虛偽的工賊。東晉南北朝,北方雖然軍事實力吊打南方,但關鍵是南方不承認他們的統治,而且可以憑借江淮固守。成吉思汗橫掃歐洲,是靠屠城;但他終究守不住廣袤無垠的疆土。

清朝吸取教訓,而且清朝入關實際上是為明朝報仇、滅了李自成的;只是後來的剃發令、揚州嘉定、文字獄不得人心;清朝最壞的地方在于甲午戰爭后,淪為西洋人統治中國的工具,不僅腐朽而且賣國。

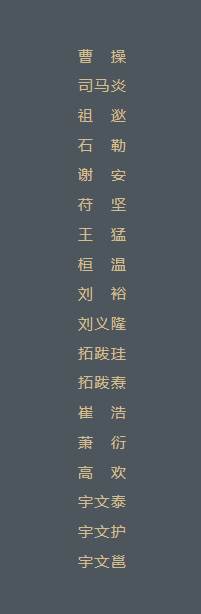

說回北方游牧民族,他們的漢學不差,很清楚非我族類其心必異的道理;他們要講仁義道德的難度,高于漢人——因為漢人認為,他們是靠馬踏山河取得天下的,并非像武王伐紂那樣得道多助失道寡助、有道伐無道。至于隋文帝,還是要感謝宇文化及一家、整個家族所提出來的府兵制;不過嘛,他的兒子楊廣,好勇斗狠、好大喜功,挖運河、征高麗。

漢高祖死后,要經過文景兩代,劉徹才有能力征匈奴;而經歷了兩漢三國南北朝那麼長時間,連人口、勞動力都缺,人和糧食都不夠,遠征高句麗、打個毛線啊。朱元璋大戰陳友諒之后、掃平各路反王,已經無力全殲元朝,所以才有王寶寶流竄西北、北元割據北方;因此老豬頭想來想去,只能留下幾個兒子鎮守北方,還是要讓朱允炆當皇帝,下一代決不能馬上大動干戈、再起刀兵(幸好朱棣出乎意料地比老豬頭要開明一些,修永樂大典、取消海禁;并非老朱眼中只會打打殺殺的阿四)。

經歷過三國兩晉南北朝之后,隋朝的統一是短暫的;所以李世民一輩子講仁慈,即使跟突厥打仗也不是要大獲全勝、盡量四兩撥千斤,打完之后講和聯姻。

朱棣也是很好戰的,所以才遷都北平;讓他打了一輩子,國家的經濟夠嗆。朱老四萬一慘敗一兩次,就很危險了;袁紹在官渡慘敗后,無力回天。曹操的赤壁之戰,估計并非將80萬全部押上賭桌(打過三國志都知道,曹操要分兵防守馬超、烏桓、合肥等地),曹軍在江陵的兵力估計只比周郎多幾萬,周郎趁著月黑風高摸黑突襲、火速渡過湘江(湘江比武漢長江窄),等曹軍發現敵情已經措手不及,曹操只好倉皇跑路。看地圖,江陵(荊州)和柴桑(豫章)之間,隔著江夏(武漢);赤壁之戰有可能打不起來,可能曹操接受了劉琮的投降后,在江陵休息幾天(看見士兵水土不服)就回去了。

如果曹操真的沒了80萬,孫權北上,那真是名副其實的「生子當如孫仲謀靠父兄」。

幸虧老四后面的兩代皇帝有仁宣盛世;還有老豬頭幫王爺們安排好,不僅有豐厚的稅收,連王爺的子孫都安排好不錯的待遇;所以經過老朱和老四的連年征戰,地方上的王爺依然忠心耿耿,不會離心離德。馬斯洛認為,人解決了溫飽需求后,有更高的需求;其實人啊,餓不死就行。餓死的人多了,會出現李自成;但豐衣足食、人口增長,寧王在江西的魚米之鄉都不好好過日子。現在跟改開之前相比,肯定不是餓死人,就是生活過得太好了。一百年前被鬼子的鐵蹄踐踏,反而統一抗日、為國捐軀,亂世顯忠臣、家貧出孝子;富二代有王公子、李公子。