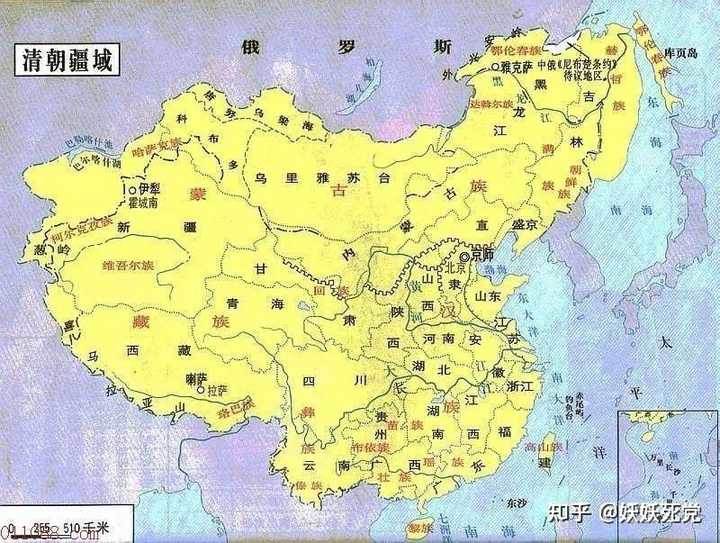

滿清對蒙古、西域等地的征服,是出于滿蒙同盟的考量,是超越經濟價值的政治利益,其身為少數民族的身份,是發揮了很大的作用的,連續和蒙古聯姻,蒙古實際成為滿清的外戚。其決心和動力,也不是漢人王朝能比的,因為漢人王朝沒有「滿蒙同盟」這種需求。也不可能接受蒙古皇后,蒙古太后、公主下嫁蒙古。

對于蒙古各部來說,如果只是朝廷納女,而不下嫁貴女【公主、郡主、縣主】與他們,恐怕不止不會加強朝廷與蒙古的關系,反而還會惡了朝廷與蒙古的關系。

朝廷只納不嫁,對蒙古各部來說,這是朝廷對他們的侮辱。從之前的貢獻馬匹牛羊等財物,演變到最后的貢獻自家的女兒。他們只會覺得朝廷貪婪無度,反而還要自己的女兒而來保護自己。只怕漠南各部不會成為朝廷的助力,反而會成為朝廷的禍患。

一定要下嫁貴女【公主、郡主、縣主】。如此蒙古各部,才不會覺得是朝廷是在侮辱他們。反而覺得朝廷是在重視他們,在與他們形成親戚關系。他們會覺得自己與朝廷都是自己人,才會真正的幫朝廷做事。

你要是只納不嫁,那對草原各部來說,那就屬于獻女了。還想加強關系,加強個錘子!只怕那些草原部落的首領只要是個男人,都恨不得食汝肉寢汝皮。估計造反的時候都能把獻女之事,給你列一大罪狀。

聯姻還得是看清朝的,雙方各自交換嫁女,雙方都很滿意。沒有說誰對誰的侮辱,并且還形成了一個很有意思的局面。那就是滿洲的皇帝王公,他們的母族都屬于蒙古部落。而蒙古部落的首領,他們的母族都屬于滿洲貴女。如此雙方都很信任對方,并且都對對方有好感。

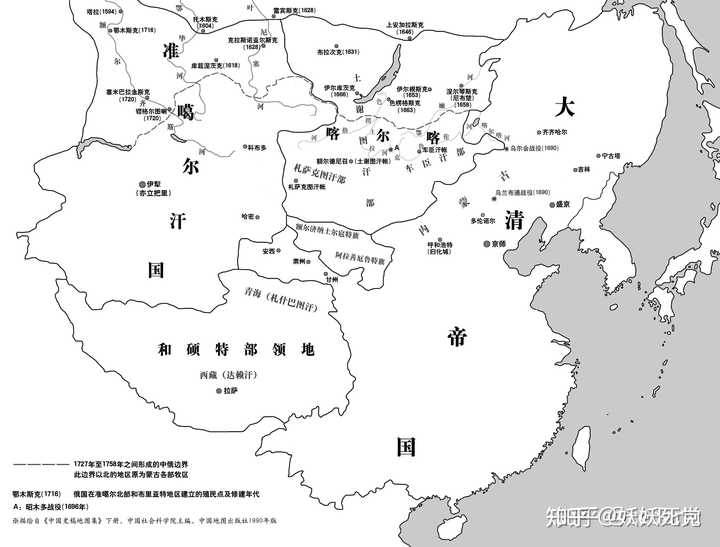

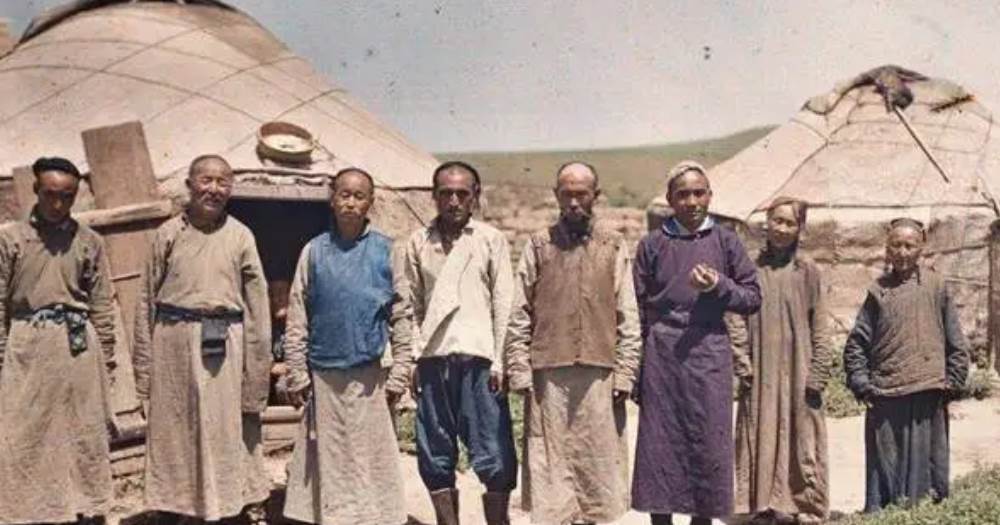

在蒙古部落看來,這大清的天下有他們的一半,是滿洲跟我們一起的天下。清朝的太后都是我們蒙古人,清朝的皇帝都有我們蒙古血脈。打天下的時候蒙古人都比滿洲還積極。對漠北蒙古的監視比滿洲還嚴。一旦漠北造反,那些漠南蒙古部落便自備兵馬,替清朝鎮壓叛亂。清朝與漠南蒙古聯姻,在漠南各部看來,這天下不分中原地區還是草原地區,都屬于我們跟滿洲兩家一起的天下。你造滿洲的反,不等于也造我的反嗎。漠南各部對清朝來說,不像是附屬部落,倒更像是漢之時的外戚勢力。清朝每一次對漠北用兵,都是拉著漠南各部一起打漠北各部的。結果漠北地區因為一直有漠南監視著,一直沒脫離清廷的掌控。

蒙古騎兵奇襲的時候 ,一人三馬,爬冰臥雪,基本可以人不離馬好幾個月,隨時保持戰斗力,不分晝夜進行襲擾,吃喝拉撒都和馬在一起,你能做到?在戰場上生存和大型打獵活動是非常像的,所以蒙古騎兵那叫從小訓練打仗技能,這個在農耕民族是難以比擬的。

中原王朝強勢的時候,正面抗極盛時期的北方騎兵并取得較大優勢的只有漢武帝( 其他時候主要是靠分化瓦解人家,北方不團結,各種內耗,中原王朝集中所有力量當然能打。),但是漢武帝付出了怎樣的代價?基本養這樣的騎兵,發動好多次這樣的戰爭,是農耕帝國所無法承受的。就成本來說,用農耕地區的騎兵是完全不合算的。

對付騎兵,只能用騎兵,對蒙古,也就清朝徹底搞定了,拉攏聯姻小部落【科爾沁】,打擊大部落,當年皇太極打林丹汗也就帶幾千八旗和幾千輔兵,直接打穿了蒙古草原,把林丹汗打到了青海。日行35公里,光這行速里帶的氣勢都尼瑪有點「所向披靡」的味兒了。

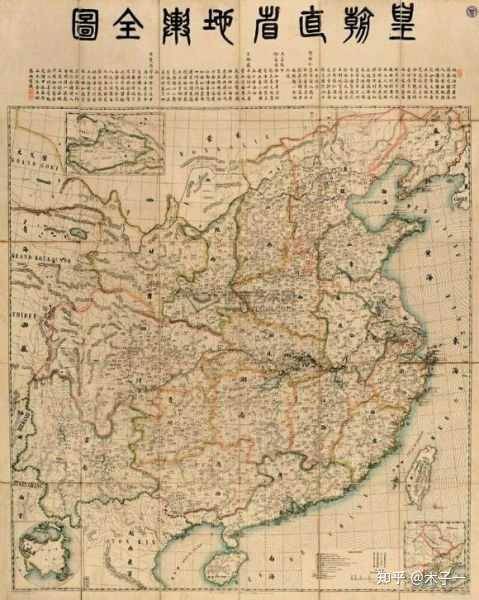

如果按照朱元璋的構想,大明應該以九邊慢慢墾地壓過去,然后外交迫使殘元蒙古諸部聯姻大明邊疆諸王,進而恢復盛唐中原天可汗的盛況。

然而朱允炆粗魯削藩逼反朱棣,朱棣清君側賣大寧給朵顏部,大明從此北部洞門大開。他在蒙古五次飆車是很爽,從來不實際解決問題,到給后面埋了地雷。

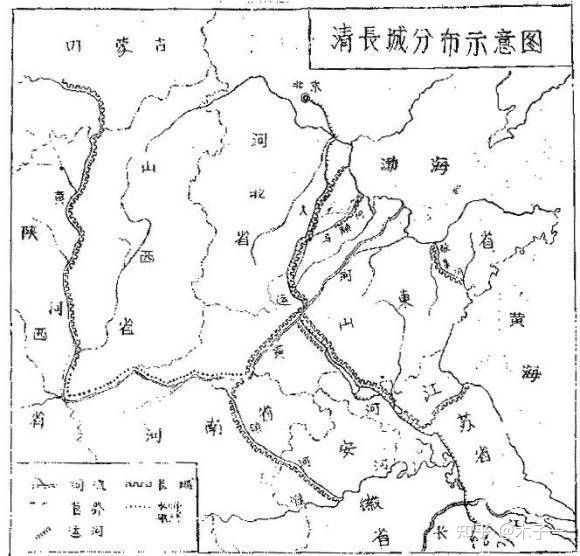

朱元璋所冊封的北方九王,其作用不單單是抵御蒙古,而是主動出擊,以移民軍屯的方式步步為營推進明朝邊境,達到逐步吞并蒙古的目的。從洪武三十年的明實錄看,明朝防線已經向北大大推進,形成內外兩道防線,內部軍民屯種,外部放牧馬匹,此時明朝的實控范圍可能覆蓋整個漠南地區

如果朱元璋的藩王體系延續一百年以上,在步步緊逼的軍事壓力下,蒙古諸部根本不可能統一,而是會像東歐游牧民一樣,逐漸被溫水煮青蛙式消滅。朱棣完全破壞了朱元璋給明朝留下的邊防體系。

文官集團主導國家政策以后,宋朝是稱臣納貢,明朝對蒙古是歲賞,明朝不防漢,但明朝中后期只會窩里斗,明朝軍隊工資可以不發,但給蒙古王公的賜銀年年不缺,每年高達百萬【《明神宗實錄》萬歷二十一年(1593年),浙江巡撫彭應參曾經給萬歷的奏折中指出,天下財賦收入,一年不過400萬,但是給蒙古一年的歲費,就讓大明賠掉360萬,所謂「罄天下之財僅足以當虜貢」】。

清朝防漢,能讓漢人去草原把蒙古從上到下都變成了其債務奴隸,打下西北讓漢人去開田。