最直接的原因,古代路況差,運輸能力差。

現代1輛貨車,至少可以運50噸,1天就能跑1000公里。

火車更不用說了,2天,就能從上海運送10萬噸的貨物去新疆。

海運,30天,30萬噸貨物,就可以從南美洲運到中國。

但是古代沒有這條件,速度慢,1天30里,就已經是很快的速度了。

運力差,只有河運這一種成本比較低,運量比較大的方式。

其他方式,人力,畜力運輸,最多,也就一輛車1000斤。

更糟糕的,是運輸過程中,人畜是要大量消耗糧食的。

運糧是重體力活,糧食消耗大。

如果路程長,可能糧食沒送到,就被運夫吃光了。

做個應用題就可以明白了。

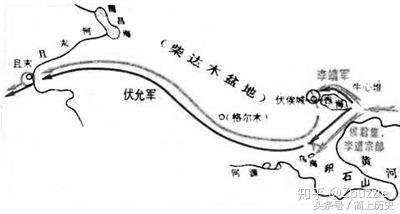

假設從江南有1萬斤糧食要送到甘肅,路程3000里,前半程可以用船運,需要5艘船,10個人,花10天時間。

后半程用馬車運,需要20輛馬車,40個車夫,和40匹馬,花20天。

一個人每天吃5斤糧食,1匹馬每天吃20斤糧食,請問運到甘肅還剩幾斤???

前半程,消耗500斤糧食。

看起來還可以。

后半程呢???光人就要吃4000斤。

40只馬就要吃8000斤。

算下來,1萬斤糧食就要還欠了2500斤。

這就是運輸的差異。

其次,戰爭年代,是需要大規模征兵和征民夫。

這就是和農業爭奪勞動力。

農業勞動力短缺,糧食出產也會降低。

再有,征兵以后,大量的勞動力轉化為不產出只消耗的社會供養人員,會加倍的消耗糧食,士兵在和平年代,軍官可以壓榨,隨便奴役。糧食消耗,可以壓在較低水平。

但是到了戰時,必須優待士兵,負責就可能導致軍隊嘩變。

平時1分的軍費,到了戰時,就會變成8分,9分。

糧食也會加倍的消耗。

原本糧食產出就不夠了,又多了那麼多口。

自然會導致糧食短缺更加突出。

最后,就是古代的農業生產存儲能力不行,糧食生產和供給一直是短缺的。平時就是捉襟見肘的,戰時消耗一大,就吃不住了。