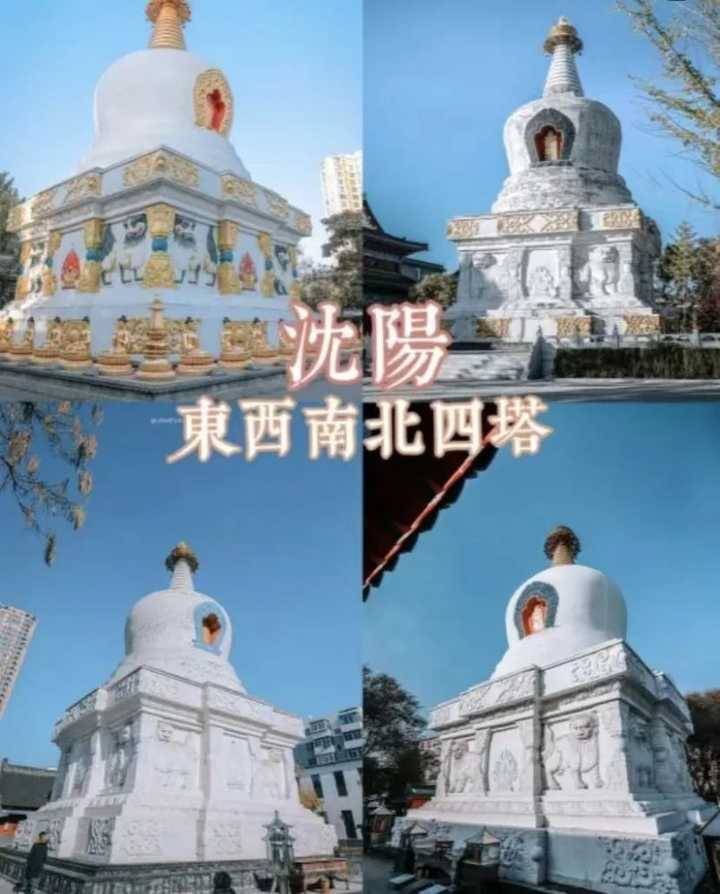

汗八里固然是內亞帝國(元、清,事實上明多少也沾點)的首都,而我們都知道內亞帝國在政治傳統上帶有蒙古色彩,而宗教上往往帶有藏傳佛教(東部)或伊斯蘭教(西部)色彩,因此「汗八里在很大程度上是一座深受藏傳佛教影響的城市」這個判斷不能說錯。但一定要說「改革開放后文藝界、商界藏傳佛教的流行和汗八里的藏傳佛教傳統有關」,只能說比較牽強。

1949年后有兩個大事。一個是PRC本身快速的去宗教化過程,這導致了汗八里的藏傳佛教寺廟的毀棄(當然清帝國滅亡之后這個衰敗過程肯定已經開始了),破四舊后更是如此。很多人喜歡用雍和宮來論證汗八里的藏傳佛教傳統,但你們有沒有想過為什麼雍和宮里有那麼多宗喀巴銅像?其實大多數是從別的毀棄的寺廟里遷移過來的。

所以到李連杰活躍的時代,汗八里的藏傳佛教傳統在很大程度上已經被破壞了。

第二件事是1951年的十七條協議到1959年的邏些之亂,使得大量藏傳佛教僧侶流亡境外。這時候的流亡者們本身就希望獲得更廣泛的外部支持,因此主動試圖進入西方世界,而西方世界自身又面臨一個二戰后的精神危機時期,青年一代開始試圖轉向東方宗教。在這個過程中,就形成了60年代以來歐美左翼青年中的藏傳佛教熱,這也是歐美文藝界很多大佬(其實就是那個年代的青年)——例如某樂隊前段時間還被說是「中國人民老朋友」的那位——在吐蕃問題上的看法的根源。

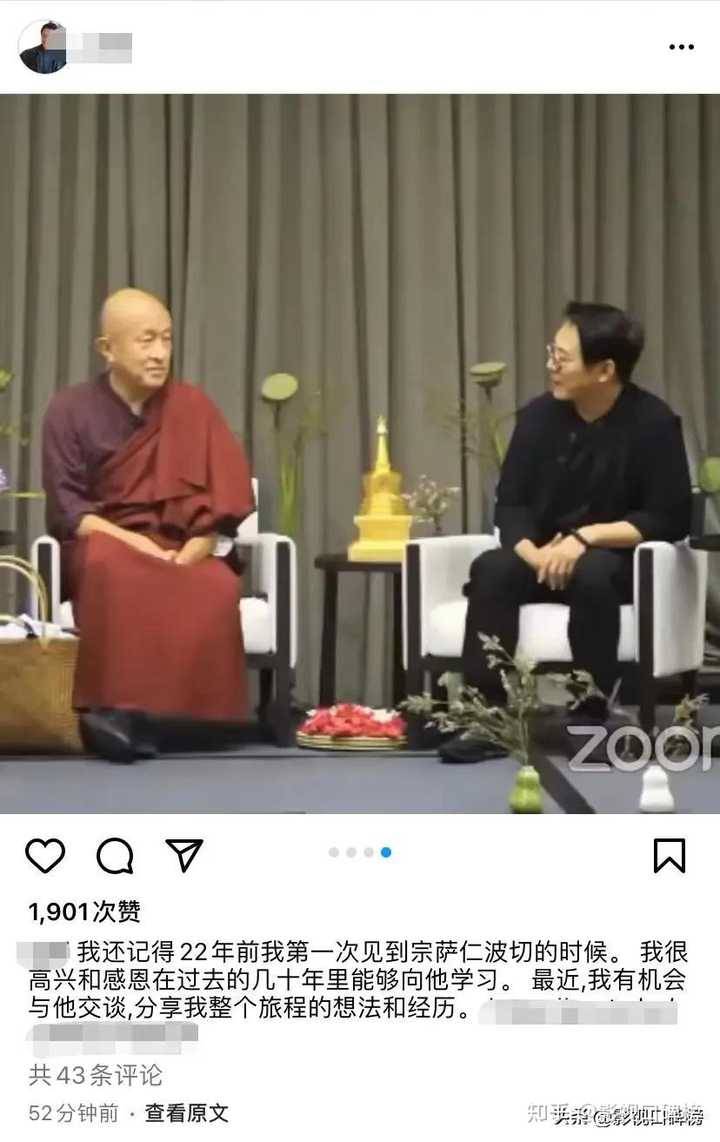

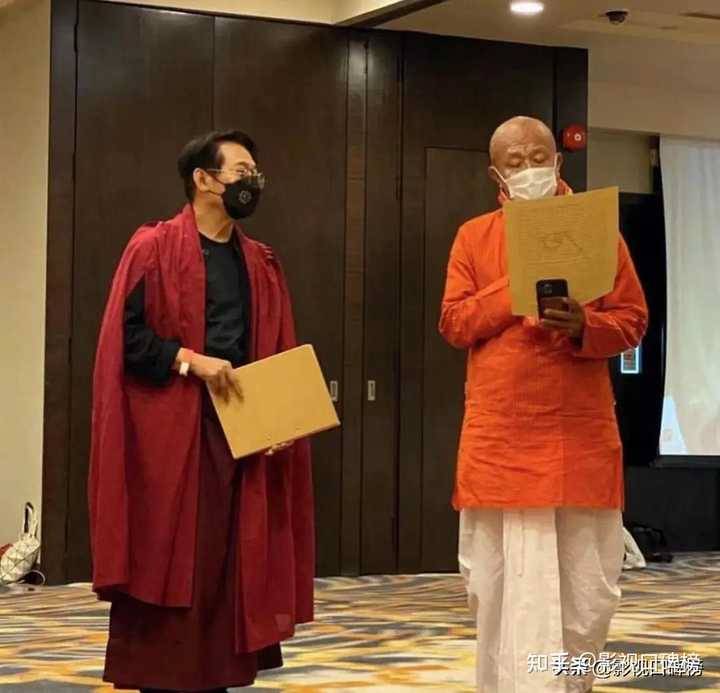

扯遠了,說回來,到了80年代大陸改革開放、香港進入后麥理浩時期、台灣解除戒嚴的時候,各種宗教都有活躍起來的趨勢,但此時的漢地藏傳佛教興盛的來源卻并不直接在吐蕃,而是這些漢人社會中先富起來的人接觸到了歐美人當中流行的藏傳佛教,再帶回到自己的圈子里。

這個傳播過程是1959年吐蕃→60年代以后的歐美(尤其是文藝界)→80年代后的港台文藝界→80年代后的大陸文藝界。

而再往后(大致在20世紀末到新世紀初),直接建立吐蕃-漢地的藏傳佛教聯系才成為主流,汗八里的藏傳佛教傳統也是在這一時期被重新制造的。