「以史為鏡,可以知興替。」歷史的經驗告訴我們,遷都的確能夠改變一個國家的命運。

——盤庚將都城遷到富庶的殷,使得商朝再度繁榮;——君士坦丁將都城遷至拜占庭,奠定了拜占庭帝國的基礎;——北魏孝文帝從平城遷至洛陽,也由游牧向農耕過渡,北魏也由此發展至鼎盛。

遷都的想法并不始于朱棣,而始于朱元璋。

放眼當時的世界,美洲和非洲仍處于原始社會,而歐洲則剛剛經歷過黑死病。明王朝在當時是世界上最強盛的國家,唯一能夠與之抗衡的,是曾經征服亞歐大陸的帝國統治者蒙古。

而元朝曾經的統治者正是朱元璋的心頭之患。如果蒙古鐵騎大舉入侵,明軍從南京出發,需要跨越淮河、黃河、燕山山脈等重重阻隔,才能抵達戰場。從軍事上來看,南京顯然不是一個合適的都城。

所以,朱元璋把眼光望向北方。

然而,汴梁地理位置適中,但無險可守,而長安和洛陽雖是舊朝古都,但已經殘破不堪。最理想的都城選址是元大都,也就是北京。不過,朱元璋卻把目光聚焦在一座無名小城——鳳陽。

鳳陽之于朱元璋的意義非比尋常,生于此,長于此,出家于此,起兵于此。正如項羽所說,富貴不歸故鄉,如衣錦夜行。榮歸故里,將故土發揚光大也是朱元璋的愿景。朱元璋對鳳陽寄予了厚望,并希望按照「京師之制」修建「明中都」鳳陽。

但此舉遭到劉伯溫等反對,認為此舉會助長朝中的鄉野之士。朱元璋為顧全大局,以同時改建南京和修建中都勞民傷財為由,停建中都。

定都南京實則是朱元璋的無奈之舉。他對于南京宮殿的規格一再縮減,也對外宣稱宮殿風水不好,內心對于遷都的渴望可見一斑。

只是遷都的渴望隨著太子朱標的病逝,一同消散。

公元1392年,朱標病逝,享年37歲。他去世前一年,受父親朱元璋委托前往關中和洛陽考察,旨在判斷兩地是否適合定都。可惜,他在回到南京后,便一病不起,不久便去世了。喪子之痛讓朱元璋痛下決心,再也不考慮遷都一事。

皇子戍邊是朱元璋一手締造的大明最早的國防格局。九位皇子沿長城駐守各個軍事要地,其中最有才能的,當屬四皇子朱棣。

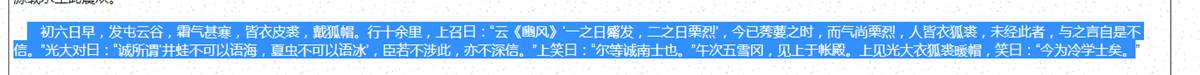

公元1390年的寒冬,朱棣奉父親之命,出征漠北。在第一次直面蒙古鐵騎的過程中,朱棣憑借他的軍事和外交手段,收獲頗豐,自此開始對蒙古也有了深刻的認識。

隨后的「靖難之役」,朱棣奪取了皇位。而沾滿鮮血的南京城以及一個個愿意為了生死明的建文帝而赴死的大臣更是刺痛朱棣的內心。

對于南京城的不滿日益增加。加之,和蒙元真正交過手的朱棣更加清楚蒙元是一個何其強大的敵人。他清楚地知道,在北方有著一個強大、并且充滿野心的敵人。

北京處于農耕文明和游牧文明的交界線,它長期以來都作為抗擊游牧民族的軍事重鎮。五代十國時期,后晉開國皇帝石敬瑭把北京為中心的「幽云十六州」割讓給契丹。自此,北京便掌握在游牧民族的手中,遼代的陪都、金元的都城,直到明朝才再次回到農耕民族的手中。對于舊都北京,蒙元更是一直虎視眈眈。定都南京是無法顧及到北方邊境的,蒙古部族一旦入侵,將會勢不可擋。

來自北方,尤其是蒙古的威脅始終讓朱棣耿耿于懷。但他是馬背上的皇帝,所以也就有著與朱元璋、朱允炆都不曾擁有的魄力。

于是,朱棣萌生了一個比他父親更為大膽的想法——「天子戍邊」。

此舉也是開創了中國歷史的先河,從未有過皇帝將都城選址在邊陲,足以見得朱棣的膽識。

當然,朱棣的野心遠遠不止于此,他要以北京為基礎,讓大明的邊疆繼續向北推移。與江南群臣的自傲和保守不同,朱棣認為偏安一隅終究會連「一隅」也守不住。而南京正是他無法開疆拓土的羈絆,所以他必須遷都。

經過了一系列的紫禁城籌建以及龐大的人口遷徙作為準備,朱棣終于在公元1409年以狩獵為名,太子朱高熾監國,回到北京。

自此,朱棣完成遷都。